서론

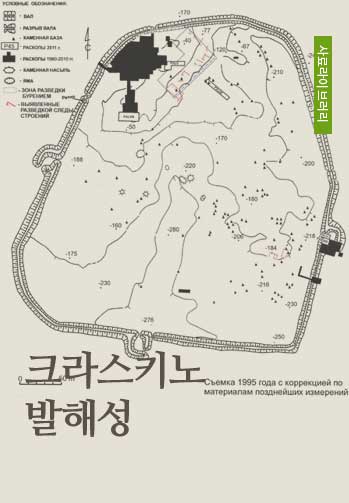

2017년 7월 24일부터 8월 28일까지 러시아과학원 극동지소 극동제민족 역사학고고학민족학연구소와 대한민국 동북아역사재단은 동북아역사재단과 러시아학술재단의 지원으로 러시아연방 연해주 하산 지구에 위치하는 크라스키노 성에서 공동으로 고고학 발굴조사를 실시하였다(도면 1~4). 발굴조사는 두 지점에서 진행되었다(도면 5, 6).

- 성의 북서쪽 부분에서는 제51구역(56m²)에 대한 발굴조사를 계속해서 진행하였다. 제51구역은 사원지 남쪽에 위치한다.

- 성의 북쪽 가운데 부분에서는 제53구역(180m²)에 대해 발굴조사를 하였다. 제53구역은 제50구역의 남서벽과 인접한다.

발굴조사단은 여러 단계에 걸쳐 거주하였던 성 주민들의 물질적 및 정신적 문화, 발해 주민들과 자연환경 사이의 상호관계, 그리고 유적의 상대적 및 절대적 연대 등에 관한 포괄적이고 완전한 정보를 확보하기 위해 노력하였다.

2017년도 크라스키노 성 발굴 기간 동안의 기본 과제들은 다음과 같았다.

- 도로 유구를 계속해서 조사한다. 도로 유구의 위 건축면은 2015년에 발견되었다 (2016년에는 이 구역이 발굴기간 동안 물에 완전히 침수되어 발굴조사가 불가능하였다).

- 조사 구역에서 아래 건축면들을 계속해서 발굴한다. 이는 성 존속 여러 단계에서의 성의 평면 배치를 밝혀내고, 사원지와 주거구역 사이의 건축면들의 상호관계와 성벽 윗부분의 축조, 수축, 증축의 각 단계들을 파악하기 위함이다.

- 제50구역의 남서쪽으로 확장을 한 제53구역에서는 2015년에 발견된 서-동 방향의 도로 남쪽으로 유적 북쪽 부분의 평면 배치 상태를 밝힐 수 있을 것으로 판단되었다.

러시아과학원 고고학연구소 야외조사부는 E.I. 겔만에게 발굴허가서 No. 771을 발급하였다.주 001

발굴조사는 236m2 면적을 대상으로 실시하였다. 제44구역(서쪽 섹터) 46m2, 제47구역(섹터 2와 섹터 6) 각각 36m2와 40m2, 제50구역 170m2. 고고학 발굴조사를 통해 출토된 유물들과 관련 야외조사 서류들은 모두 러시아과학원 극동지소 극동제민족 역사학고고학민족학연구소 정치인류학 센터 및 박물관에 보관되어 있다.

크라스키노 발굴조사단의 구성은 다음과 같다.

- 러시아과학원 극동지소 역사학고고학민족학연구소(블라디보스토크) E.I. 겔만 박사(발굴단장), E.V. 아스따쉔꼬바 박사, Ya.E. 삐스까료바 박사, Yu.E. 보스뜨레초프 박사.

- 러시아과학원 극동지소 역사학고고학민족학연구소 E.V. 또로뽀바 도서관장.

- 동북아역사재단(대한민국, 서울) 김은국 박사, 한국전통문화대학교(대한민국, 부여) 정석배 교수.

- 한국전통문화대학교(부여) 이민영 석사, 김영길 석사과정, 최슬기 학생, 최재경 학생.

- 극동연방대학교 박사과정 R.A. 그리찌께비치.

- 블라디보스토크 극동연방대학교 석사과정 V.O. 뻰지엔꼬, A.S. 보루루예바, E.S. 렌쥐나, I.B. 보로딘, A.S. 이그나뗀꼬, T.V. 골로흐바스또바, M.V. 골로흐바스또프, A.L. 꼬즐로바, E.I. 란쩨바.

- 극동연방대학교 학생 A.I. 오시삐쉐바, T.A. 삐스까료바, R.E. 디까레프, S.P. 보그다놉스까야.

- 요리사 V.J. 안줄리스.

- 자원봉사자 D.A. 도브르이딘, A.Yu. 사나페예프, E.V. 뽈레뜨꼬프, A.A. 따라스낀, D.I. 올리페렌꼬, S.A. 됴민, O.A. 깔라체바.

- 블라디보스토크와 연해주의 중등학교 및 김나지움 학생 A.S. 됴미나, A.S. 랴쉡스끼, M.A. 삔축, I.V. 쉐브첸꼬, A.V. 알다노바.

- 운전기사 M.V. 부트.

발굴조사에 대한 본문 작업은 E.I. 겔만, E.V. 아스따쉔꼬바, Ya.E. 삐스까료바, 김은국, 정석배가 하였고, 본문에 대한 교열은 E.I. 겔만, 정석배, 김은국이 하였다. 도면 작성과 사진 촬영은 한국과 러시아 측 발굴단 학자들이 함께하였다. 토제 유물의 분석과 정리, 토기 유물 실측은 E.I. 겔만이, 발굴현장에서의 유물 정리 작업은 E.V. 또로뽀바, E.I. 겔만, A.L. 이블리예프가, 유물에 대한 사진촬영은 사진작가 L.A. 까라까가 각각 하였다. 유구 실측도면에 대한 컴퓨터 작업은 D.G. 또밀로프와 A.Yu. 사나페예프가, 유물 실측 및 유물 실측도면 컴퓨터 작업은 S.V. 리빠또바가 하였다. 자료 정리에는 극동연방대학교 조교 A.S. 보루루예바 및 석사과정 2학년 I.B. 보로딘이 함께 참여하였다.

2017년도 발굴조사에서 출토된 모든 대량 유물과 개별 유물들은 러시아과학원 극동지소 역사학고고학민족학연구소 박물관 수장고에 전달되었다. 실측도면들과 야장들은 연구소의 정치인류학 센터에 보관된다. 뼈 자료들과 식물유체들은 상응하는 연구를 위해 러시아과학원 극동지소 연구소들 및 러시아과학원 시베리아지소 연구소들에 전달되었다.