2. 성터의 북서쪽 부분 발굴조사 - 제44구역

2013년도 야외조사 기간에 연해주 지역에는 봄부터 좋지 않은 기후조건이 형성되었다. 하산지구에는 지난해 늦가을에 강한 폭풍이 지나갔고, 강의 높은 수위는 눈 내리는 겨울 시작 전까지 계속되었다(이것은 연해주에서는 일반적이지 않은 현상이다). 5~6월의 풍부한 강수량은 또다시 강의 빠른 수면 상승을 초래하였다. 때문에 야외조사 시작 즈음에 크라스키노 성 지역에는 일반적이지 않게 높은 수면이 남아 있었고 저지대는 모두 물로 덮여 있었다.

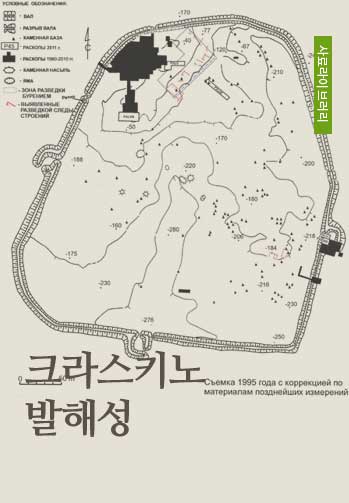

새로운 발굴기간에는 2010년에 시작한 크라스키노 성의 북서쪽 부분 주거구역에 설정된 제44구역에 대해 조사를 계속하였다(도면 6, 7). 제48구역에 대해 계획한 발굴조사는 극단적인 기후 조건(소나기, 지표의 높은 수면)으로 인해 실현되지 못하였는데, 제48구역의 표면이 지속적으로 물에 잠겨 있었다. 때문에 이 구역에서는 지속적으로 물을 퍼내야만 하였다(도면 8, 9).

제44구역은 모양이 뒤집힌 П(뻬)자며 제40구역의 남벽, 서벽, 그리고 동벽(2008~2009) 및 제48구역의 북벽(2011)과 각각 접한다. 제44구역의 전체 면적은 133㎡다. 발굴구역에 대한 방안표시는 세로와 가로 방향 모두 과거 발굴구역들의 방안표시 체계에 상응하게 설정되었다. 북쪽에서 남쪽으로의 세로 방향은 숫자로(17~27), 서쪽에서 동쪽으로의 가로 방향은 러시아어 알파벳으로(게’(Г’)-엔(Н)) 각각 표시하였다. 붸(В)-23-27방안의 선을 따른 둑은 북쪽에서 남쪽으로 발굴구역을 서쪽과 동쪽 두 개의 섹터로 구분하였다. 다른 하나의 통제를 위한 둑은 제48구역과 제44구역 사이에 게’(Г’)-엔(Н)-27 방안의 선을 따라 동쪽에서 서쪽 방향으로 남겨졌다.

제4구역의 양쪽 두 섹터에 대한 현장 보존 조치한 것을 제거한 다음에 발굴조사를 시작하였다(도면 10, 11). 발굴구역의 표면은 동쪽 섹터는 남쪽으로 약간 경사지기는 하였으나 상대적으로 고른 편이었다. 이 섹터에서의 레벨 차이는 동-서 방향으로 2㎝(레벨 -124㎝ / -126㎝), 북-남 방향으로 약 12㎝(레벨 -116㎝ / -128㎝)였다. 서쪽 섹터에는 레벨 차이가 남-북은 10㎝(레벨 -124㎝ / -134㎝) 이내였고, 동-서 방향은 표면의 레벨이 일정하였다. 문화층에 대한 정리 조사는 물줄기와 지속적인 침수로 인해 매우 어려웠는데, 가능한 한 얇은 두께의 층들로 조사하였고, 필요한 경우에는 세부 정리 조사를 하였다. 2013년도 발굴기간 중 제44구역에서는 동쪽 섹터에서는 2개의 인공층을, 서쪽 섹터에서는 1개의 인공층을 각각 조사하는 데 그쳤다.

발굴한 부분의 층위는 다음의 퇴적 양상을 보였다(도면 12~26).

1. 단단한 갈색 알록달록한 사질토(발굴구역의 여러 지점에서의 두께 8~40㎝).

2. 갈색 다양한 입자의 모래(두께 8~10㎝).

3. 동쪽 섹터 - 암갈색 단단한 사질토(두께 7~15㎝), 단단한 갈색 사질토(두께 10~15㎝).

4. 서쪽 섹터 - 다양한 입자의 모래가 섞인 단단한 갈색 사질토(4~18㎝), 작은 입자의 모래가 섞인 갈색 사질토(4~8㎝).

제44구역 서쪽 섹터 조사

2013년도에 서쪽 섹터 조사에서 제6인공층은 평균 5~6㎝ 깊이로 조사되었다(도면 27, 28, 29). 섹터의 북쪽 부분에서는 게’(Г’)-베’(Б’)-17, 18방안에서 현장보존조치 시설물 제거 후에 복잡한 기후 조건으로 인해 눈에 띄게 깊게는 조사하지 못하였다. 지속적인 소나기로 인해 발굴구역의 이 부분은 오랫동안 물에 잠겨 있었고 토양이 매우 약해져 있었다. 이곳에서는 2012년에 노출된 23호 주거지로 명명된 유구를 보존하기 위해 이 레벨에서 다음 야외조사 기간까지 조사를 멈추기로 결정하였다(레벨 -128㎝ / -130㎝)(도면 30). 2012년에 우리는 이것이 11호 주거지의 잔재라고 추정하였으나, 2013년의 발굴을 통해 그 유구는 베’(Б’)-19, 20방안에서 발견된 다른 돌 구조물과 관련이 있음이 확인되었다.

23호 주거지

구들의 잔재 형태로 노출되었다. 큰 돌들로 된 두 줄의 열 모양이었고 상면이 편평하였으며, 게’(Г’)-베’(Б’)-17, 18방안에 위치하고 북서-남동 방향으로 나 있다(도면 30). 붸’(В’)-18방안에서 게’(Г’)-17방안 방향으로 뻗어 있고 발굴구역의 서벽으로 나가는 첫 번째 열은 8개의 돌로 이루어져 있다. 돌의 크기는 20×12㎝부터 28×18㎝까지며, 레벨의 범위는 -117㎝부터 -126㎝까지다. 이 열은 붸’(В’)-18방안에서 편평한 상면을 가진 크고 긴 장방형의 돌(36×25㎝, 레벨 -114㎝)에 의해 마무리된다. 이 열의 전체 길이는 1.48m, 너비는 14㎝부터 26㎝까지다. 열의 남쪽 부분에는 게’(Г’)-18방안에 열에 포함되지 않는 4개의 작은 돌이 있다(8×6㎝ / 14×8㎝, 레벨 -121㎝ / -125㎝). 두 번째 열은 첫 번째 열과 나란히 28~34㎝의 거리를 두고 첫 번째 열의 북쪽으로 나 있으며, 40개의 다양한 크기의 돌들로 이루어져 있다. 게’(Г’)-17방안, 붸’(В’)-17방안, 붸’(В’)-18방안, 베’(Б’)-19방안에서 노출된 큰 돌들(약 10개)은 열의 기본을 이루며 크기는 25×12㎝부터 18×40㎝까지다. 가장 큰 돌들은 게’(Г’)-17방안(20×40㎝, 레벨 -112㎝), 게’(Г’)-붸’(В’)-17방안(22×34㎝, 레벨 -121㎝), 그리고 베’(Б’)-18방안(18×40㎝와 28×14㎝, 레벨 -116㎝ / -119㎝)에 위치한다. 중간 크기의 돌들(14×10㎝부터 16×12㎝까지, 레벨 -117㎝ / -124㎝)과 작은 크기의 돌들은 덜 정연하지만 붸’(В’)-17, 18방안의 몇몇 돌들(10×4㎝부터 14×8㎝까지, -199㎝ / -124㎝)을 제외하고는 열에서 이탈하지 않았다. 열의 길이는 2.9m, 너비는 22~42㎝까지다. 돌들 주변의 레벨은 -122㎝ / -129㎝ 사이다. 돌들은 숯을 포함하는 단단한 암갈색 사질토층에 놓여 있었다. 그와 같은 사질토 띠가 붸’(В’)-18방안의 열들 사이에서 노출되었다(88×12㎝). 노출된 구조물은 게’(Г’)-베’(Б’)-17-19방안의 다양한 입자의 모래가 섞인 단단한 갈색 사질토층에 놓여 있었다. 이 층의 경계 내의 붸’(В’)-18방안에서 황갈색의 작은 입자 모래 얼룩(40×22㎝)과 작은 입자 갈색 모래 얼룩(48×24㎝)이, 게’(Г’)-붸’(В’)-18, 19방안에서는 명황색의 진흙 얼룩이 포함된 갈색 사질토 얼룩(216×20×70㎝)이 각각 노출되었고, 게’(Г’)-붸’(В’)-19방안에서는 굵은 입자의 모래가 섞인 갈색 사질토 얼룩(100×70㎝)이 조사되었다.

11호 주거지

23호 주거지가 있는 지점의 남쪽으로는 상면이 습기가 덜하였고 흙이 덜 물러 조사를 계속할 수가 있었다. 물론 이곳에도 비로 인해 토양이 침하하고 발굴구역의 가장자리가 훼손되었지만 말이다. 베’(Б’)-19, 20방안에서는 암갈색 사질토층에서 길이 1.7m, 너비 약 20㎝의 돌로 된 열이 노출되었는데 북동-남서 방향으로 나 있었다(도면 31). 이 석열은 대부분 12×8㎝부터 20×12㎝까지의 중간 크기인 13개의 돌로 이루어져 있었다. 돌들의 상면 레벨은 -126㎝ / -136㎝며, 돌들의 기저부는 레벨이 -131㎝ / -135㎝다.

이 열은 2009년도에 제40구역에서 제8인공층을 정리 조사할 때 아’(А’)-18, 19방안에서 노출되었던 돌무지와 관련이 있음이 틀림없다(『2009년도 연해주 크라스키노 발해성 한·러 공동 발굴보고서』, 2011, 78쪽, 도면 107). 그것들은 하나의 선을 이루며 북동-남서 방향으로 나 있고 전체 길이는 약 2.1m다. 돌들은 단단한 갈색 사질토 얼룩에 위치하였고, 서로 크기가 비슷하였고 레벨도 비슷하였다. 우리는 2009년도에 제40구역에서 조사한 바 있는 11호 주거지의 서쪽 모서리 부분을 발견한 것으로 추정하였다.

제6인공층 제거 후의 서쪽 섹터 게’(Г’)-베(Б)-20-27방안 표면의 평면상태

섹터의 많은 부분을 단단하고 알록달록한 갈색 사질토가 차지하고 있었는데, 이 토양은 남쪽 부분에서는 갈색 다양한 입자의 모래와, 북쪽 부분에서는 다양한 입자의 모래가 섞인 단단한 갈색 사질토와 각각 접하고 있었다. 베(Б)-23방안에서는 4개의 큰 돌들(26×28㎝, 30×20㎝, 24×24㎝, 22×18㎝)과 5개의 중간 크기 돌들(14×14㎝, 18×12㎝, 10×12㎝, 10×16㎝, 10×8㎝)로 이루어진 돌무지가 발견되었다(도면 32). 돌들의 상면 레벨은 -122㎝ / -127㎝며, 기저부의 레벨은 -128㎝ / -130㎝다. 이 돌무지의 서쪽 부분에서는 크기가 60×24㎝인 단단한 갈색 사질토 얼룩이 확인되었다.

서쪽 섹터의 남쪽 부분에서는 게’(Г’)-붸’(В’)-25-27방안(270×160㎝), 베’(Б’)-24방안(120×110㎝), 그리고 아’(А’)-아(А)-25방안(88×90㎝)에서 작은 입자의 모래가 섞인 갈색 사질토 얼룩들이 노출되었다(도면 33). 얼룩들에는 크기가 작은 불에 탄 소토 조각들이 포함되어 있었다. 섹터의 상면에서도 몇 개의 큰 돌들이 아’(А’)-23방안(36×34㎝, 레벨 -105㎝), 베(Б)-24방안(24×22㎝, 레벨 -126방안), 아(А)-25방안(26×24㎝, 레벨 -117㎝), 베’(Б’)-25, 26방안(30×22㎝, 레벨 -117㎝)에서 각각 발견되었다. 그 돌들에서 규칙성은 찾아볼 수 없었다.

비가 온 후의 제6인공층에 대한 정리 작업과 그다음의 세부 정리 조사에서 여러 점의 놀이 알이 출토되었다. 놀이 알은 기와로 만들었거나(붸’(В’)-25방안, 레벨 -126㎝)(도면 34) 토기 기벽으로 만들었다(베’(Б’)-23방안, 레벨 -125㎝)(도면 35: 6). 단단하고 알록달록한 갈색 사질토에서 띠고리 끝장식(№ 2, 아’(А’)-25방안, 레벨 -124㎝)(도면 36, 37)과 납유 삼태 용기 기벽편(№ 3, 베’(Б’)-21방안, 레벨 -128㎝)(도면 38, 39)이 각각 출토되었다. 토제 유물은 주로 섹터의 남쪽 부분에 집중되어 있었고 대부분이 윤제 토기의 기벽편과 구연부편, 기와편이었다(도면 40, 41, 42: 1, 16, 17).

결과적으로 2013년도 발굴조사를 통해 제44구역의 서쪽 섹터에서는 2기의 유구가 노출되었다. 23호 주거지와 2009년도에 제40구역의 서쪽 섹터에서 발굴된 11호 주거지의 모서리 부분이 그것이다. 레벨을 통해 볼 때에 2012년도 조사 중에 노출되었고 2013년도에 계속해서 조사된 23호 주거지는 제2건축면에 속하는 11호 주거지보다 더 위에 위치한다. 따라서 23호 주거지는 잠정적으로 제2건축면의 위 레벨로 귀속시킬 수 있을 것이다.

제44구역 동쪽 섹터 조사

21호 주거지

2013년도에 제44구역의 동쪽 섹터에서는 이(И)-엠(М)-17-21방안에서 21호로 명명된 파괴된 주거지에 대한 조사를 계속하였다. 제6인공층을 5~7㎝ 깊이로 제거한 다음에(도면 43, 44), 엘(Л), 엠(М)-18-20방안의 단단한 갈색 사질토층에서 석열이 노출되었는데 이 석열은 구조물의 동쪽 벽 일부임이 분명하며 또한 작은 돌들이 부가되어 있었다(도면 45~49). 작은 돌들은 대개 석열의 동쪽 가장자리 쪽에 위치하였다. 이 돌들 상면의 레벨은 -105㎝ / -112㎝이며, 돌 주변의 토층 상면은 레벨이 -116㎝ / -121㎝다. 이(И)-엘(Л)-17-21방안의 단단한 갈색 사질토 얼룩은 크기가 4.1×3.3m이며, 주거지의 내부 퇴적토를 이루는 것으로 생각된다. 이 얼룩은 경계가 꽤 분명하고 모가 죽은 장방형에 가깝다. 수혈 구덩이의 북동쪽은 작은 입자의 갈색 모래 얼룩(까(К)-엠(М)-17방안, 180×68㎝), 갈색 사질토 얼룩(엘(Л), 엠(М)-17-20방안, 310×65㎝), 그리고 황갈색의 작은 입자 모래 얼룩(엠(М), 엔(Н)-17~20방안, 360×150㎝)으로 둘러싸여 있고, 남쪽은 단단하고 알록달록한 갈색 사질토층으로 각각 둘러싸여 있는데, 후자인 단단하고 알록달록한 갈색 사질토층은 제7인공층 레벨에서 기본적인 내부퇴적토를 이룬다.

깊이 8~10㎝로 제거한 제7인공층에 대한 정리 조사와 상면에서 작고 뜬 돌들을 제거하자(도면 50~54) 유구의 동벽이 보다 분명하게 드러났다(도면 52, 55). 동벽은 중간 크기(10×12㎝부터 20×12㎝까지)와 큰 크기(30×20㎝부터 50×35㎝까지)의 돌들(약 40개)로 이루어져 있었다. 돌들의 상면에 대한 레벨은 -108㎝ / -114㎝다. 석벽의 길이는 약 3m, 너비는 0.4~0.5m다. 엘(Л), 엠(М)-18방안에서 새로 노출된 돌들(22×22㎝, 28×24㎝, 레벨 -119㎝, -108㎝)의 배치를 통해 판단해볼 때 석벽은 엠(М)-18방안에서 주거지의 동쪽 모서리를 형성하면서 북서쪽으로 방향을 바꾼다.

까(К)-엘(Л)-17, 18방안, 이(И), 까(К)-20, 21방안에서는 유구의 수혈 구덩이 상면에서 또다시 돌들이 노출되었는데, 21호 주거지의 파괴된 벽의 잔재일 것이다. 그 돌들의 크기는 10×6㎝부터 14×26㎝까지이며, 레벨은 -111㎝ / -121㎝다. 주거지 동벽의 서쪽 부분을 따라 제7인공층을 정리 조사할 때 까(К), 엘(Л)-18-20방안에서 남서쪽에서 북동쪽으로 뻗어 있는 단단한 암갈색 사질토 얼룩들(까(К), 엘(Л)-19, 20방안, 156×50㎝; 엘(Л)-18, 19방안, 50×40㎝; 엘(Л)-19방안, 34×26㎝)이 노출되었는데 목탄이 다수 포함되어 있었다(도면 56). 수혈 구덩이 경계 내의 층위는 특히 그 북쪽 부분은 다량의 토기편, 개별 숯들, 불에 탄 벽토덩이들 등을 포함하고 있었다. 동쪽으로는 수혈 구덩이가 황갈색의 입자가 작은 모래층으로 둘러싸여 있었다. 이 모래층은 동쪽 섹터의 북동쪽 모서리 부분 전체에 걸쳐 분포한다. 이 층의 존재는 주거지의 수혈 구덩이가 적석 부분에서 서쪽 방향으로 전개되었을 것이라는 우리의 추정을 뒷받침한다.

주거지의 동벽에서 멀지 않은 엠(М)-19방안에서는 제7인공층 레벨에서 토기 기벽으로 만든 마연기편(№ 9, 레벨 -115㎝)이 1점 출토되었다(도면 57). 주거지 수혈 구덩이 내의 제8인공층 엘(Л)-18방안에서는 구상의 홍옥 목걸이 알(№ 10, 레벨 -127㎝)이 발견되었다(도면 58, 59: 1, 60). 새로운 야외조사 기간에 노출된 유구들은 2009년도에 제40구역에서 발견되었던 주거지의 일부고 제3인공층에 속한다고 추정할 수 있다(『2009년도 크라스키노 발해성 한·러 공동 발굴보고서』, 권2, 198쪽, 도면 310, 360, 568-c). 이는 수혈 구덩이 내부 퇴적토의 질이 비슷하고, 2013년도에 노출된 돌로 된 동벽과 2009년도 제40구역 데(Д)-줴(Ж)-17-19방안에서 확인된 서벽의 방향이 각각 동일한 점이 뒷받침한다. 만약에 이것이 정말이라면 21호 주거지의 크기는 약 30㎡(5×6m)일 것이다. 물론 확실한 결론은 제44구역에 대한 발굴조사를 마무리한 다음에 내릴 수 있을 것이다.

9호 주거지

제7인공층에 대한 정리 조사 시에 이(И)-17방안에서 큰 돌들로 된 석열이 조사되었다(도면 52, 61). 돌들의 크기는 10×18㎝부터 28×24㎝까지이며, 돌들 상면의 레벨은 -112㎝ / -117㎝다. 석열의 길이는 0.72m, 너비는 0.5m 정도다. 제40구역과 제44구역의 층위와 평면상태를 통해 판단할 때 이 높이의 레벨에서 이(И)-17방안의 석열은 반파된 벽 기초의 일부이며 2009년도 제40구역에서 발견된 9호 주거지의 구들이 계속되는 것임이 분명하다.

경제용 마당 잔재(?)

동쪽 섹터의 남동쪽 부분에서는 제7인공층 상면의 레벨에서 단단하고 알록달록한 갈색 사질토층에서 불탄 벽토 조각들과 목탄 조각들을 포함하고 있는 사질토 얼룩들이 노출되기 시작하였다(도면 45). 예를 들어, 엘(Л), 엠(М)-2, 23방안과 엠(М), 엔(Н)-23, 24방안에서는 암갈색 사질토 얼룩들(62×60㎝, 레벨 -119㎝; 50×34㎝, 레벨 -122㎝), 엔(Н)-22, 23방안(210×56㎝, 레벨 -113㎝ / -116㎝), 엔(Н)-21방안(54×44㎝, 레벨 -118㎝), 엘(Л)-24방안(124×60㎝, 레벨 -122㎝)에서는 단단한 암갈색 사질토 얼룩들이 각각 확인되었다. 바로 이 레벨에서 3개체의 대형 토기가 눌려 깨진 것이 조사되었다. 첫 번째의 눌려 깨진 토기는 엠(М), 엔(Н)-22방안(레벨 -112㎝)의 암갈색 단단한 사질토 얼룩 내에 위치하며 대형 옹의 편들인 것으로 확인되었다(도면 62, 63). 이 토기의 기벽편들과 나란히 돌들(10×20㎝, 레벨 -108㎝; 10×12㎝, 레벨 -111㎝), 동물의 뼈와 이빨들, 놀이 알들 등이 발견되었다. 두 번째 눌려 깨진 토기는 첫 번째 눌려 깨진 토기에서 북동쪽으로 70㎝ 거리의 엔(Н)-21방안(레벨 -118㎝)에 위치하였으며 대형 옹의 일부인 것으로 확인되었다(도면 64, 65: 2). 이 방안 내에서 부정형의 철제 유물편이 출토되었다(레벨 -113㎝). 이 2개의 눌려 깨진 토기 사이의 공간에서 철제 화살촉(№ 4, 레벨 -116㎝)(도면 66)과 철제 못(№ 5, 레벨 -115㎝)(도면 67)이 각각 출토되었다. 세 번째의 눌려 깨진 토기는 엘(Л)-21방안(레벨 -118㎝)에서 출토되었고 대형 토기의 구연부편 및 기벽편 몇 개로 이루어져 있었다(도면 68).

제7인공층에 대한 정리 조사 후에 불탄 벽토, 목탄, 석탄 등의 편들을 포함하고 있고 더 위의 레벨에서는 단지 개별적인 얼룩들을 형성하고 있었음에 불과하였던 암갈색 사질토가 제8인공층 상면에서는 훨씬 더 넓은 범위를 차지하고 있음이 확인되었다. 이 암갈색 사질토의 크기는 북쪽에서 남쪽으로는 길이 약 4.8m이고, 서쪽에서 동쪽으로는 길이 약 2.10m다. 이 암갈색 사질토는 엘(Л)-엔(Н)-20-24방안에서 경제 마당의 경계를 표시할 수도 있을 것이다(도면 69). 마당의 표면을 고르게 하기 위해 황갈색 모래를 깔았을 것으로 보이는데, 황갈색 모래 얼룩들이 까(К), 엘(Л)-24, 25방안(106×66㎝)(도면 70)과 엠(М)-23방안(84×60㎝)에서 각각 확인되었다. 단단한 암갈색 사질토층은 작은 얼룩들의 모양을 하고 엔(Н)-21방안(60×36㎝), 엔(Н)-22방안(80×30㎝), 엔(Н)-23-24방안(66×22㎝)(도면 71), 그리고 엘(Л)-22방안(24×50㎝)에 각각 남아 있다.

마당의 북쪽과 북서쪽 경계는 아마도 황갈색 작은 입자의 모래에 의해, 남서쪽 경계는 단단하고 알록달록한 갈색 사질토에 의해, 남쪽 경계는 황갈색의 무른 사질토에 의해 각각 구분될 것이다.

제7인공층에 대한 정리 조사 시에 눌려 깨진 토기들을 더욱 세밀하게 정리하였고 그 결과 그 윤곽선들이 보다 선명하게 보이게 되었다. 눌려 깨진 토기 3(까(К), 엘(Л)-21방안)에서는 큰 구연부편이 노출되었다(도면 72).

따라서 다량의 토기편들, 불에 탄 벽토 조각들, 숯들, 그을음 흔적들, 모래 얼룩들, 눌려 깨진 대형 토기들 등은 동쪽 섹터의 이 부분에 그 어떤 건축물 혹은 경제 마당이 있었음을 증명할 것이다(도면 73). 이와 유사한 경제 구역들이 크라스키노 성에서 이미 조사된 적이 있는데, 그 구역들 내에서 높이 약 1m의 대형 토기들이 발굴된 바 있다. 그중의 몇몇 대형 토기들은 소유자들이 아직 살아 있을 때에 땅에 묻은 것들이다. 그 마당들은 상(上) (제1) 건축면에 속하는 것으로 판단되었다. 새로운 야외조사 기간에 발굴된 이 마당 구역은 여러 가지로 판단할 때에 21호 주거지와 동시기일 것으로 생각되는바, 즉 제3건축면의 유구에 속한다.

제6인공층 제거 후의 동쪽 섹터 남쪽 부분 상면(제7인공층 상면)의 평면상태

제44구역의 동쪽 섹터에서 기본적인 층위는 2012년도의 발굴 중에 이미 노출된 바 있는 단단하고 알록달록한 갈색 사질토층이었다. 5~7㎝ 깊이로 제6인공층을 제거한 다음에 동쪽 섹터의 남서쪽 부분에서 이 층위가 동일 성질을 가진 넓은(3×3m) 얼룩 모양의 단단한 갈색 사질토에 의해 그리고 갈색의 크기가 다양한 모래층에 의해 대체되는 것이 확인되었다. 전자는 게’(Г’)-엔(Н)-27방안 선의 둑으로 계속 진행되며, 후자는 제44구역의 두 섹터 사이의 둑과 서쪽 섹터로 계속 진행된다(도면 74). 예(Е)-24방안에서는 17개의 큰 크기와 중간 크기(14×12㎝부터 20×46㎝)의 돌들, 그리고 수 개의 작은 돌들로 이루어진 돌무지(90×85㎝)가 조사되었다(도면 75). 돌들의 상면 레벨은 -102㎝ / -112㎝다. 이 돌무지는 기둥의 기초(적심)와 매우 흡사하다. 이와 비슷한 유구들이 크라스키노 성터 발굴에서 누차에 걸쳐 확인된 바 있다. 동쪽 섹터의 남서쪽 부분에서는 파괴된 구조물의 잔재일 가능성이 있는 돌들이 발견되었음을 지적해야 할 것이다(도면 76). 그 돌들은 일정한 체계를 이루지는 못 하지만 대부분이 예(Е)-제(З)-25, 26방안에 집중되어 있다. 그 돌들의 상면의 레벨은 -112㎝ / -120㎝다. 다만 제(З), 이(И)-26방안의 중간 크기인(12×12㎝부터 22×15㎝까지) 10개 돌들은 직경이 약 54㎝인 반원을 이루는 듯하다(도면 77). 그 돌들 상면의 레벨은 -112㎝ / -116㎝다. 바로 이곳의 이(И)-26방안에서는 불에 탄석탄 조각들이 다량 발견되었는데 크라스키노 성의 주민들은 석탄을 주거와 생산 시설의 땔감으로 사용하였다.

이(И)-엔(Н)-25, 26방안에는 긴 부식사질토 얼룩 모양의 현대 참호의 잔재가 남아 있다. 이 참호의 잔재는 동쪽에서 서쪽으로 길이가 약 4m고, 너비는 0.8~1.7m다. 부식사질토층에는 다량의 현대 유물들(날카로운 철사 조각들, 유리 조각들, 산화된 금속 조각들 등등)이 포함되어 있었다.

다수의 토기편들이 동쪽 섹터의 남쪽과 중앙 부분에 집중되어 있었다. 그 외에도 기와로 만든(줴(Ж)-24방안, 레벨 -121㎝; 엠(М)-21방안, 레벨 -121㎝; 엘(Л)-21방안, 레벨 -121㎝; 엠(М)-21방안, 레벨 -121㎝), 토기 기벽을 만든(엠(М)-엔(Н)-22방안, 레벨 -112㎝; 까(К)-23방안, 레벨 -121㎝; 엠(М)-21방안, 레벨 -118㎝; 줴(Ж)-25방안, 레벨 -122㎝; 데(Д)-25방안, 레벨 -125㎝; 게(Г)-24방안, 레벨 -123㎝; 엘(Л)-26방안, 레벨 -129㎝), 그리고 돌로 만든(엘(Л)-26방안, 레벨 -129㎝) 모두 12점의 놀이 알, 정형의 철제 유물편 3점(게(Г)-25방안, 레벨 -124㎝; 데(Д)-25방안, 레벨 -118㎝; 엔(Н)-21방안, 레벨 -113㎝) 등이 발견되었다(도면 80~82).

이 단계의 발굴조사에서 동쪽 섹터에서는 다음의 유물들도 출토되었다.

- 홍옥 목걸이 알(№ 1, 이(И)-24방안, 레벨 -123㎝)(도면 59: 2, 83),

- 철제 화살촉(№ 4, 엔(Н)-24방안, 레벨 -116㎝)(도면 66),

- 철제 못(№ 5, 엔(Н)-21방안, 레벨 -115㎝)(도면 67),

- 계란 모양 자갈돌(№ 6, 예(Е)-26방안, 레벨 -124㎝)(도면 84),

- 편암제 숫돌(№ 7, 이(И)-22방안, 레벨 -119㎝)(도면 85),

- 주철제 유물편(№ 8, 제(З)-24방안, 레벨 -119㎝)(도면 86).

그 외에도 제6인공층에 대한 정리 조사 시에 다량의 윤제 토기편들이 출토되었다(도면 87~112).

제7인공층 제거 후의 동쪽 섹터 남쪽 부분 상면(제8인공층 상면)의 평면상태

제7인공층은 약 10㎝의 깊이로 정리 조사하였다(도면 113, 114). 동쪽 섹터의 기본 토층인 단단하고 알록달록한 갈색 사질토에 의해 점유된 면적은 섹터의 북동쪽 부분에 위치하는 작은 입자의 황갈색 모래층이 확장됨으로 인해 약간 줄어들었다. 섹터의 남서쪽 부분에서는 단단하고 알록달록한 갈색 사질토층이 갈색의 다양한 크기 모래층과 경계하였다. 발굴구역의 이 부분에서는 작은 돌들은 모두 제거하였다. 예(Е)-24방안의 돌무지는 그 형태를 그대로 유지하고 있었고(크기는 약 80×80㎝), 다만 그 동쪽 가장자리 부분에서 약간 작은 크기와 중간 크기(18×8㎝, 20×30㎝)의 돌들이 새로 노출되었다.

이 토층은 다량의 토기편들(도면 115~120)과 작은 크기 및 중간 크기의 돌들을 포함하고 있었다. 개별적인 큰 돌들은 데(Д)-25, 26방안(32×19㎝, 레벨 -122㎝; 26×18㎝, 레벨 -124㎝), 예(Е)-25방안(12×26㎝, 레벨 -113㎝; 11×24㎝, 레벨 -119㎝), 제(З)-24방안(20×26㎝, 레벨 -131㎝)에 각각 위치한다. 이 큰 돌들의 분포정형은 확인되지 않는다. 발굴구역의 남동쪽 부분에는 현대 참호의 잔재가 크게 줄어든다. 현대 참호에는 2개의 얼룩이 남아 있는데 이(И), 까(К)-24-26방안과 엠(М), 엔(Н)-25, 26방안에 각각 180×180㎝와 230×85㎝ 크기로 남아 있다.

따라서 2013년도 야외조사 기간에는 제44구역의 동쪽 섹터에서는 9호 주거지의 벽 일부, 21호 주거지, 경제 마당 등 몇몇 건축물의 흔적이 조사되었다. 21호 주거지는 2009년도에 제40구역의 동쪽 섹터에서 조사된 바 있는 유구와 관련이 있을 것으로 보이며 제3건축면에 속한다. 아마도 21호 주거지는 제2건축면의 9호 주거지를 축조할 때에 일부 파괴되었을 것이다. 파괴 혹은 재건의 흔적에 대해서는 다량의 작은 토기편들과 무질서하게 놓여 있는 돌들이 증명한다.

경제 마당은 21호 주거지와 동시기에 기능하였고 바로 21호 주거지에 속하였을 것이다. 이에 대해서는 눌려 깨진 토기 3이 간접적으로 증명하는데 이 토기 3은 21호 주거지 동벽의 남쪽 언저리 부분에 위치하였고 다른 2개체의 눌려 깨진 토기들과 같은 레벨이었다. 물론 최종적인 결론은 제44구역에 대한 발굴조사를 완전히 마무리한 다음에 내릴 수 있을 것이다.