중성 발굴 정형

중성 발굴 정형

안산 능선 위에 쌓아 진 중성서벽은 현재 300m정도 남아 있다.

성벽은 오랜 세월이 흐른 과정에 많이 흘러 내려 성벽 윗부분의 본래 모습을 찾아 볼 수 없고 현재는 외관상 토성처럼 보인다. 안산 북쪽에는 고구려 때 서남쪽 장대로 쓰였던 추양대가 자리 잡고 있었는데 현재는 정각이 세워져 있으며 정각에서부터 남쪽으로 150m 구간은 공원으로서 성벽의 흔적을 찾을 수 없다. 공원이 끝나는 곳으로부터 능선 안쪽에 건설된 주택지구의 담장을 짤라 150m 정도의 구간에서만 성벽을 찾아 볼 수 있다. 담장은 능선의 약간 안쪽으로 서 있기 때문에 능선과 그 바깥쪽의 성벽을 발굴 할 수 있었다. 지형은 능선 안쪽이 완만한 구릉지대로 되여 있고 바깥쪽은 가파른 경사면은 이루고 있다.

중성서벽에서의 발굴은 앞에서 본 것처럼 4개지점에서 진행하였다.

첫번째 발굴 지점은 중성서벽과 외성서북벽이 잇닿은 곳으로부터 북쪽방향으로 약 30m정고 떨어진 곳으로서 중성 서벽 능선 가운데서 비교적 높은 곳이다. 능선이 남쪽으로 내려 오다가 여기에서 갑자기 1m 가량 높아져 둔덕이 형성되어 있다. 둔덕이 있는 곳을 우선 1m 폭으로 동서방향으로 절단하면서 시굴홈을 팠다.

깊이 15cm정도의 흙을 파니 성돌들이 드러나기 시작하였다. 맨 윗부분에 길이 35cm, 높이 20cm , 너비 30cm정도의 큰 화강암 성돌이 두겹으로 놓여 있었고 그에 잇달린 뒤부분(능선안쪽)에는 0.5m 정도의 두께로 넓적한 돌들이 깔려 있었다. 돌의 길이는 30cm, 너비는 25cm 높이는 15cm 정도 되었다. 이러한 돌들이 네겹으로 쌓여 있었고 그 뒤로 큰 돌 두개가 이어져 있었다. 나머지 부분은 검은색이 나는 진흙과 모래질의 흙이 쌓인 층으로서 여기에서는 흑회색기와조각들과 회색기와조각들이 드러났다.

윗부분에서 110cm정도 되는 깊이에서부터 크지 않은 돌들이 흙에 섞여 나타나기 시작하였는데 본래 능선과 높이가 같은 계선이었다. 둔덕부분의 성돌들이 겹쌓인 부분에서부터는 잘 쌓여진 성돌들이 나타나기 시작하였다. 성돌들은 길이 40cm 너비 30cm 높이 15cm 정도 되는 사암 및 화강암돌들이었는데 너비 2m 깊이 1.1m정도로 쌓여져 있었다. 둔덕 아래부분에서부터 0.6m 깊이에는 성돌들이 차곡차곡 쌓여 져 있었고 그 밑부분은 성돌과 진흙, 기와조각, 돌이 섞인 흙으로 굳게 다진 층이었다.

성돌은 능선경사면방향(바깥쪽)으로 나올수록 그리고 아래 부분으로 내려 갈수록 더 큰 돌들이 쌓여 진 채로 나타났다. 즉 둔덕 정점 수직선 상에서 앞으로 3m 정도 떨어진 부분에서는 길이50cm 너비 40cm 높이 20cm 정도의 큰 성돌이 나타났고 4m 정도 떨어 진 곳에서는 길이 55cm 너비 65cm 높이가 무려 30cm 정도에 달하는 큰 화강암 성돌이 놓여 있었으며 그 밑에는 길이 15cm 너비 15cm 높이 12cm 정도의 방정하게 가공한 돌들이 나란히 놓여 있었다. 제일 아래부분에는 넙적하게 가공된 길이 50cm 너비 40cm 높이 20cm 정도의 성돌들이 두세줄로 나란히 놓여 있었다.

성벽의 뒷부분인 능선 아래부분에는 흙이 약하게 다져 졌으며 군데군데 가공하지 않은 돌들이 많이 섞여 있었다.

성돌들이 흙에 섞여 있는 층위는 깊이 2m정도 된 곳에서 끝나고 그 밑부분은 작은 돌과 진흙을 섞어 굳게 다진 층으로서 성벽의 기초시설로 인정되었다. 윗부분은 성돌들 사이에서 쇠활촉과 쇠갑옷패쪽과 같은 무기장구류 유물들이 드러났으며 성벽아래의 진흙과 함께 굳게 다진 흙층에는 많은 붉은 기와조각들이 드러났다. 윗부분의 붉은기와에는 배천무늬와 함께 사선격자무늬가 찍혀 있거나 무늬가 전혀 없는 기와들이 나왔다. 성돌들의 밑층 기초부분에서는 무늬가 전혀 없는 회색벽돌들과 일부 노끈무늬가 찍혀 있는 벽돌이 3장 정도 드러났는데 이것은 고조선유민들의 국가인 낙랑국 시기의 벽돌무덤에서 알려진 회색벽돌과 매우 유사한 것이었다.

윗부분의 돌성벽은 여러 시기에 걸쳐 쌓은 성벽이라고 보게 되며 제일 밑부분의 큰 성돌들은 흙을 다진 기초 위에 놓였던 성벽기초돌들인 장대석이라고 인정된다.

윗부분의 성돌들을 모두 들어내고 너비 3m 폭으로 전면확대발굴을 진행하였다. 확대발굴과정에 제일 윗층에서는 검은 회색기와와 굳은 회색도기조각들이 드러났으며 고구려성벽층에서는 붉은 기와조각들과 회색버치조각들, 청회색벽돌들이 더 드러났다.

돌성벽의 기초부분은 뒷부분에서 앞으로 나오면서 완만한 경사를 이루고 있었으며 위에서부터 깊이 2.2m 되는 곳에서는 새로운 흙층이 나타나기 시작하였다. 즉 우로부터 밑으로 내려가면서 누런색의 진흙층과 청회색의 석비fp흙층이 엇갈려 층층이 쌓아 진 상태가 계속 되었다. 그 상태를 구체적으로 보면 윗부분에 25cm 정도 두께로 청회색석비레흙층이 쌓여 져 있었고 그 밑에는 두께 40cm정도로 누런 진흙층이 있었으며 다시 15cm 두께로 청회색석비례층이 있고 10~15cm 정도의 두께로 누린 진흙층이 있었다. 그 밑에 다시 20~25cm 두께로 누런 진흙층이 있었으며 계속하여 5~10cm 정도 두께의 청회색석비례층과 10~15cm정도의 누런 진흙층이 네 겹으로 쌓여 있었다. 제일 밑부분 진흙층에서는 뒷부분에서 약 3.5m 폭으로 막돌들이 쌓여져 있는 것을 볼 수 있었다. 석비레와 진흙층이 엇갈린 층위는 높이 약 2.5m 정도이다.

그 밑부분은 검은색흙층이 두께 10~20cm정도로 쌓여져 있었는데 여기에는 부식토와 재가 많이 섞여 있었다. 이 층은 옷성벽과 아래 성벽 사이의 간층으로 인정된다. 윗성벽 너비는 8m에 달하며 그 바깥쪽 경사면에는 약 1m 정도의 두께로 후세의 퇴적흙층이 쌓여 져 있었다. 검은색흙층인 간층과 윗성벽사이인 윗성벽 바깥면의 제일 밑부분에서는 다듬은 성돌로 정연하게 쌓아 진 돌줄이 드러났다.

이 돌줄은 석비레흙층과 진흙층이 서로 엇갈려 층층이 다져진 성벽과 하나로 밀착되어 있었으며 성벽이 뻗은 방향으로 뻗어 있었다. 이 돌줄은 기초를 따로 마련하지 않고 검은색흙층 위를 정리한 다음 그 위에 두줄로 놓은 것으로서 진흙과 석비레가 층층이 쌓여 진 성벽이 밖으로 밀려 나지 않도록 놓은 돌들로 인정되며 이 부분의 성벽은 윗부분 돌성벽과는 다른 시기의 성벽으로 추정된다.

즉 돌성벽은 고구려시기의 성으로서 본래는 4각추형의 잘 다듬어진 성돌들을 면과 선을 맞추고 서로 어긋물림을 하면서 바깥면을 쌓은것이고 그 안쪽은 성심으로 되는 돌과 흙을 섞어 굳게 다지고 내탁부분에 진흙다짐을 한 것이라고 추정된다.

후에 성이 무너지면서 앞면의 다듬어진 정교한 성돌들이 다 흘러 내리고 안쪽 성돌과 다져진 흙층만이 남았던 것으로 인정된다.

발굴당시 성돌의 기초부분에서 두줄기~세줄기의 성돌들 즉 장대석과 밑굽도리 성돌들만이 일부 남아 있는 사실이 이것을 보여준다.

누런 진흙과 청회색석비레층으로 이루어진 성벽들은 고구려성벽 이전의 성벽으로서 제일 앞부분 밑에만 토성이 흘러 내리지 않도록 성돌들을 두줄기로 놓았던 것으로 인정된다.

이와 같이 돌성벽은 본래 있던 석비레와 진흙 섞인 성벽을 일정한 정도로 깎아 내고 그 위에 작은 돌을 섞은 흙을 고루 펴고 다진 다음 성벽의 바깥면을 다듬은 성돌로 쌓고 안쪽은 돌돠 흙을 섞어 다지는 방법으로 성을 쌓았다고 생각된다.

고구려 성벽 밑층은 청회색석비레와 누런 진흙층이 다져 진토성벽으로서 아래성 벽 위의 간층과 윗성벽 고구려성 사이의 중간층에 해당된다.

검은색흙층인 간층 아래부분에서는 위에서 보이던 누런 진흙층과 청회색석비레층이 엇갈려 쌓였던 흔적이 전혀 보이지 않으며 윗성벽과 전혀 다른 성토층이였다. 즉 여기서는 검은 진흙과 막돌을 막 섞어서 쌓은 새로운 성벽층이 드러나기 시작하였다.

층위상태로 보아 검은색흙의 간층을 기준으로 하여 윗성벽들과 구분하기 편리하도록 아래성벽이라고 부르기로 한다.

검은 흙층으로부터 1.3~2m 깊이에 달하는 층이 이 아래성벽에 해당된다. 아래성벽은 자연적으로 형성된 석비레암반을 약간 경사지게 깎아 내고 그 위에 막돌과 진흙을 섞어 다지면서 쌓은 막쌓기 방법으로 축조 되었다.

막돌의 크기는 직경 15cm 이하의 작은 깬돌들이며 진흙은 검붉은 색깔이다. 성벽의 크기는 밀너비 11m 높이 1.5m 이며 성바깥쪽으로 밋밋하게 경사져 있다.

바닥은 경사가 급한 석비레바위층을 일정하게 깎아 내고 고른 것인데 성벽 밑의 기초암반이 성 바깥쪽으로 심하게 경사진 곳에서는 80cm~1m 간격으로 암반을 계단식으로 깎고 다스려서 바닥면이 수평에 가깝도록 골랐다. 그리고 계단이 이루어 진 끝부분에는 길이 20cm 너비 30cm 정도로 가는 홈을 파냄으로써 암반 위의 성토벽이 경사면 아래로 밀러 내려 가지 않도록 하였다.

아래성벽에서는 고대 이른 시기의 유물들인 반달칼, 가락바퀴, 팽이그릇조각들이 나왔다. 팽이그릇조각은 두 점인데 하나는 몸통부분이고 다른 하나는 질그릇밑창부분이다.

이상에서 첫번째 지점의 발굴상태를 보았다.

두번째 발굴지점은 첫번째 지점으로부터 남쪽으로 30m 떨어진 곳에 잡았다. 성벽을 4m 폭으로 잘라 보는 방법으로 파내려 갔는데 위에서부터 2m 깊이까지는 첫번째 지점 성벽 발굴 상태와 기본적으로 같다.

지표면에서부터 40cm정도 깊이에서 석비레 다진 층이 드러나기 시작하였는데 이 층은 두께 20cm정도로 깔려 있었다. 그 아래 30cm정도 두께로 진흙층이 깔려 있고 20~30cm정도이며 깊이 2.2m정도까지 쌓여 있었다. 그 아래층은 성벽안쪽으로 약간 경사를 지어 검은 흙층이 두께 20cm정도로 깔려 있었다. 그 아래 부분은 깊이 2.5m정도까지 막돌이 섞인 진흙다짐층으로서 첫번째 발굴 지점의 아래성벽에 해당된다. 밑바닥은 자연적인 석비레 암반으로 되어 있다. 암반은 성 바깥쪽으로 느리게 경사져 있는데 암반을 잘 고루고 그 위에 진흙과 막돌을 섞어 쌓은 것으로 보인다.

성벽윗층에 해당한 진흙다짐층은 성벽앞부분인 능선의 경사면에서부터 시작되어 있었다. 석비fp와 진흙이 층층이 쌓인 부분을 경하지게 깎아 내고 성돌과 진흙을 다졌는데 아래성벽의 일부까지 깎았다. 윗부분의 돌성벽은 다 무너져 내린 것으로 판명되었다. 이 윗층성벽 앞부분에 2~3m 폭으로 후세에 퇴적된 흙층이 두텁게 덮여 있었다.

세번째 발굴은 첫번째 지점으로부터 북으로 약 5m 떨어 진 곳에서 진행하였다. 발굴상태는 두번째 발굴지점의 발굴상태와 매우 비슷하지만 성벽을 깎아 낸 부분이 아래층 성벽까지 깊게 내려와 있었다. 즉 아래층 성벽과 그 윗층성벽을 경사지게 푹 깎아 내고 그 앞부분에 긴흙을 다짐하여 덧쌓아 올린 다음 윗부분에 돌성벽을 축조했으리라고 짐작된다. 동성벽부분은 다 흘러 내려 흔적도 찾을 수가 없었다.

석비레암반층은 약간 경사 져 내려 오다가 앞부분에서 평탄하게 되여 있었다.

네번째 발굴은 세번째 지점으로부터 북으로 20m정도 떨어진 곳에서 진행하였다. 능선경사면에서 2.5m 폭으로 많은 성돌들이 묻혀 있는 것이 드러났는데 이것은 본래 윗부분에 쌓였던 성돌들이 흘러 내려 퇴적된 것으로 보인다. 능선아래부분 성돌이 퇴적된 뒷부분을 약 5m 폭으로 파내려 갔는데 깊이 2.2m 부분 까지는 진흙다짐층이였고 그 아래 2.2m 부분에서는 진흙과 석비레 가 혼탕된 층이였다. 이 부분은 어떤 이유인지는 모르겠으나 층위관계가 명백히 나타나지 않고 심하게 교란되어 있었다.

누런 황토퇴적층이 많고 곳곳에서 성돌들과 기와조각들도 드러났다. 어떤 인위적인 굴착작업이 이 부근에서 진행되었는지 모르겠으나 층위관계가 명백히 드러나지 않고 본래 상태를 거의 알아 볼 수 없었다.

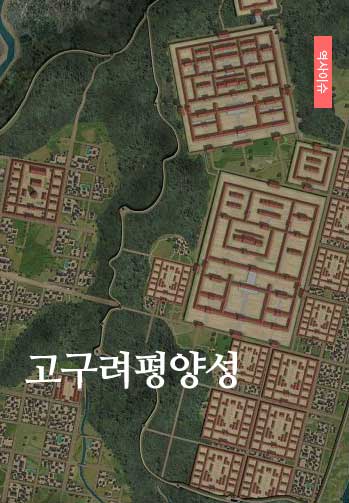

중성서벽의 발굴을 통하여 이 성은 오랜 기간에 걸쳐 여러 단계로 나눠 성벽이 축조되었음을 알 수 있었다. 즉 제일 윗층에는 능선 위의 둔덕부분에 다음은 성돌들과 다진 흙층 앞에 퇴적된 흙이 덮여 있었고 고려 조선시대 유물들이 드러나는 것으로 보아 제일 늦은 시기의 평양성 중성 돌성벽이라고 인정되었다.

그 아래부분의 청회색석비레층과 누런 진흙층이 엇갈려 층층이 다져 지면서 쌓인 어느 정도 판축방법으로 쌓인 토성으로 고구려평양성 이전의 성곽유적이나 문화층으로 인정되었으며 그 아래 막돌과 진흙을 섞어 성토한 층은 그보다 더 이른 시기의 성곽유적으로 보였다.