1) 층위와 생활면 구분

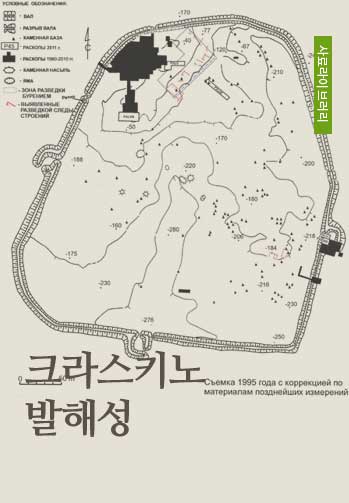

크라스키노성의 서북지역 남부 주거구역에 위치하는 제34구역, 제40구역, 제44구역, 그리고 제48구역 동쪽섹터에서는 제5생활면 혹은 제6생활면까지 문화층이 조사되었다. 그 아래는 발굴조사 당시 생토로 파악하였던 토층이 위치한다. 이 4개의 발굴구역은 북쪽에서 남쪽으로 서로 이어져 있다. 각 발굴구역의 유구들은 독립적으로 위치하는 것도 있지만 이웃하는 발굴구역들에 서로 걸쳐서 위치하는 것도 다수 있다. 또한 생활면으로 대표되는 문화층들의 층위 문제도 이4 개 발굴구역들이 서로 연결되어 있다. 때문에 이4 개 발굴구역의 발굴조사 내용에 대해서는 한꺼번에 살펴보는 것이 전체적인 유구배치 상황을 판단하는데 그리고 유구의 겹 놓인 관계를 이해하는데 훨씬 더 도움이 될 것이라 생각된다.

제34구역은 2005년, 2006년, 2007년도에, 그 남쪽의 제40구역은 2008년과 2009년에, 그 남쪽의 제44구역은 2010년, 2012년, 2013년, 2014년, 2015년에, 그 남쪽의 제48구역은 2011년과 2012년에, 제48구역의 동쪽섹터는 그 이후 다시 2016년과 2018년에 각각 조사되었다.

발굴조사보고서에는 제34구역, 제40구역, 제44구역 동쪽섹터, 그리고 제48구역 동쪽섹터에서는 5개씩의 생활면이, 제44구역 서쪽섹터에서는 6개의 생활면이 각각 구분된 된 것으로 보고되었다. 하지만 특정 유구가 특정 생활면에 보고서에 제시된 그대로 속하는지에 대해서는 검증이 필요하다. 왜냐하면 두 개의 발굴구역에 걸쳐서 위치하고 또 서로 다른 년도에 발굴조사가 된 유구들의 경우 한 발굴구역에서는 제 3생활면으로, 다른 한 발굴구역에서는 제4생활면으로 보고되는 등의 경우들도 있다. 또한 복잡한 층위문제로 인해 하나의 유구가 위와 아래가 서로 다른 생활면으로 파악된 경우들도 있다. 때문에 각 유구들이 정확하게 어느 생활면에 속하는지를 파악하기 위해서는 발굴조사보고서에 소개된 각 유구들의 평면적인 노출 위치와 유구간의 상관관계 그리고 층위상의 위치문제를 치밀하게 다시 검토할 필요가 있지만 결코 용이한 문제가 아니다.

토층의 상태는 도면과 사진을 통해 참고가 가능하다(도면 176~196). 6개의 생활면이 반영되어 있는 토층은 제44구역 서쪽섹터의 서벽이다(도면 189). 그런데 제44구역 서쪽섹터와 동쪽섹터 그리고 제48구역의 동쪽섹터에는 독특한 층위현상이 관찰되는데 바로 두께 0.2~1.6㎝까지의 얇은 층들이 큰 집층(集層)을 이루고 있는 것이다. 이 큰 집층의 두께는 제44구역 서쪽섹터 서벽 북쪽 부분의 경우 30㎝ 내외이고, 제44구역 서쪽섹터 남벽 동쪽의 경우 100㎝ 내외이다. 큰 집층의 상면은 레벨이 대체로 일정한 편이다. 이 집층 아래에는 펄층이 위치한다. 큰 집층의 두께가 차이가 나는 것은 지형이 북쪽이 높고 남쪽이 낮기 때문이다. 이와 관련하여 이 집층이 성토대지 일 가능성이 제기된다. 성토대지로 추정되는 이 집층은 제44구역의 서벽 18선에서 남벽 이(И)선까지 그리고 제48구역의 동쪽섹터 서벽 28선 정도까지에 걸쳐 분포하는 것이 확인되었고, 나머지 방향으로는 어디까지 분포하는지 아직 파악되지 않는다.

도면 176 | 크라스키노성 제34구역 남벽과 서벽 토층도(2007)

도면 177 | 크라스키노성 제34구역과 제40구역 사이 벽의 1호 폐기물 구덩이 단면 모습(2007)

도면 178 | 크라스키노성 제40구역 동벽, 남벽, 서벽 토층도(2009)

도면 179 | 크라스키노성 제40구역 동벽 토층 모습(2009)

도면 180 | 크라스키노성 제40구역 남벽 동편 토층 모습(2009)

도면 181 | 크라스키노성 제40구역 남벽 서편 토층 모습(2009)

도면 182 | 크라스키노성 제40구역 서벽 토층 모습(2009)

도면 183 | 크라스키노성 제44구역 동쪽섹터 북벽, 동벽, 남벽 토층도(2014)

도면 184 | 크라스키노성 제44구역 동쪽섹터 북벽 토층 모습(2014)

도면 185 | 크라스키노성 제44구역 동쪽섹터 동벽 토층 모습(2014)

도면 186 | 크라스키노성 제44구역 동쪽섹터 남벽 토층 모습(2014)

도면 187 | 크라스키노성 제44구역 둑 동면(동쪽섹터 서벽) 토층도(2014)

도면 188 | 크라스키노성 제44구역 둑 동면(동쪽섹터 서벽) 토층 모습(2014)

도면 189 | 크라스키노성 제44구역 서쪽섹터 남벽, 서벽 토층도(2015)

도면 190 | 크라스키노성 제44구역 서쪽섹터 남벽 토층 모습(2015)

도면 191 | 크라스키노성 제44구역 서쪽섹터 서벽 토층 모습(2015)

도면 192 | 크라스키노성 제48구역 동쪽섹터 동벽, 남벽, 서벽 토층도(2018)

도면 193 | 크라스키노성 제48구역 동쪽섹터 동벽 토층 모습(2018)

도면 194 | 크라스키노성 제48구역 동쪽섹터 남벽 토층 모습(2018)

도면 195 | 크라스키노성 제48구역 동쪽섹터 서벽 토층 모습(2018)

도면 196 | 크라스키노성 제48구역 동쪽섹터 서벽 토층 세부 모습(2018)

성토대지는 두 번에 걸쳐 조성된 것으로 판단된다(도면 189~191). 1차 성토는 XIV층부터 XVI층까지가 해당된다. 제5생활면은 바로 이 1차 성토대지 위에 형성된 것으로 판단된다. 다만 이 경우 XV-2층은 성토대지가 아닐 것으로 생각된다. 제5생활면 유구는 XII-2층에 위치한다. 그런데 2014년도 발굴조사보고서에 제6생활면으로 구분된 추정 건축유구는 토층을 면밀하게 검토해보면 층위가 XII-2층보다 더 높은 XII-1층과 XI층에 해당함을 알 수 있다. 이것은 절대 레벨이 낮으면서도 층위는 더 높은 상황을 고려하지 못하였기 때문으로 생각된다. 수평 발굴조사의 한계라고 생각된다. 때문에 제13~16인공층에서 구분된 제6생활면은 사실은 제5생활면의 일부로 파악이 가능하다. 물론 그중의 일부는 1차 성토대지를 조성하면서 성토대지 내에 포함된 층들 혹은 성토대지의 구획과 관련된 흔적일 가능성도 있다.

2차 성토대지는 층위가 제5생활면보다 더 높게 위치한다. IX층~XI층이 2차 성토대지에 해당한다. 성토대지의 가장 아래층인 XVI층보다 더 아래에 위치하는 유구들이 제6생활면에 속한다. 다시 말해서 제44구역 서쪽섹터 서벽에서는 생활면과 유구의 형성 순서가 제6생활면 → 1차 성토 → 제5생활면 → 2차 성토 → 제4생활면 → 제3생활면 → 제2생활면 → 제1생활면 순으로 설명된다.

제44구역 서쪽섹터의 제6생활면은 성토대지보다 더 아래에 위치한다. 이 경우 성토대지가 없는 곳에서 제5생활면의 것으로 구분된 유구들은 사실 성토대지가 있는 곳의 제6생활면에 속할 가능성도 원칙상 있음을 염두에 두어야할 것이다. 제44구역의 토층에 대한 내용은 고찰 부분을 참고하기 바란다. 토층과 평면조사 내용을 참고하여 생활면을 구분하면 다음과 같다.

(1) 제1생활면

제1생활면은 모든 발굴구역에 있어 표토와 부식토(제1인공층) 바로 아래에서 노출되었다(도면 197). 물론 석축구조물의 경우 표토와 부식토를 제토 할 때에 이미 그 징후가 파악된 경우도 있다. 3제4구역이 위치하는 북쪽에서부터 제48구역이 위치하는 남쪽으로 제1생활면과 관련된 유구들에 대해 살펴보면 다음과 같다.

도면 197 | 크라스키노성 서북 주거구역(제34, 제40, 제44, 제48구역) 제1생활면 평면도

제34구역 부분에서는 제1생활면에 2005년에 조사된 1호와 2호 주거지, 그리고 2006년에 3호 주거지로 보고된 유구가 해당된다. 3호 주거지는 남쪽의 제40구역에 걸쳐 있는 유구인데 2009년도 조사에서 (1호) 폐기물 구덩이로 판명되었다. 제34구역 토층도에는 1호 주거지와 관련된 옹(남벽), 2호 주거지 구들의 석재(서벽), 1호 폐기물 구덩이(남벽)가 각각 반영되어 있다.

제40구역 부분에는 제1생활면에 2008년에 조사가 된 1호 (돌기초벽) 건물지와 ‘돌무지’가 해당된다. 1호 건물지는 남쪽부분과 서쪽부분이 제44구역에 걸쳐 위치한다. ‘돌무지’는 제40구역 서쪽섹터 북쪽에 위치하며, 제34구역에서 3호 주거지로 지칭된 돌무지와 동일한 유구이다. 상기한 바와 같이, 이 ‘돌무지’는 2009년에 1호 폐기물 구덩이로 보고되었다.

제44구역 부분에는 제1생활면에 2010년에 조사된 1호 건물지의 일부와 2호 건물지의 일부가 해당된다. 1호 건물지는 북쪽의 제40구역에, 2호 건물지는 남쪽의 제48구역에 각각 걸쳐 있다. 그 외에 제44구역의 제1생활면에서 1호, 2호, 3호, 4호 유구, 1호, 2호, 3호 구덩이로 지칭된 유구들이 분포한다. 이 중에서 제44구역의 동쪽섹터에 위치하는 폐기물 구덩이로 생각되는 3호 유구는 남쪽의 제48구역에 걸쳐 위치한다. 3호 유구(남벽)과 2호 유구(서벽)는 토층도에 반영되어 있다.

제48구역 부분에는 제1생활면에 2011년에 조사된 2호 건물지, 추정 토축기단, 대형 돌무지, 석열, 2012년에 조사된 (열주유형) 추정 건물지, 1호(48구), 2호(48구), 3호(48구) 유구, 그리고 폐기물 구덩이(48구)가 각각 속하는 것으로 보고되었다. 여기에서 2012년에 조사된 추정 건물지, 1호(48구), 2호(48구) 유구는 대형 돌무지 아래에, 폐기물 구덩이(48구)는 석열 밑에 각각 위치한다. 그런데 이 유구들은 제2생활면에 속하는 것으로 판단된 제44구역과 제48구역에 걸쳐 위치하는 다른 (돌무지 모양) 추정 건물지와는 레벨이 거의 비슷하다. 하지만 제48구역 동쪽섹터에서 제2생활면으로 판단된 22호 주거지보다는 레벨이 높다. 때문에 이 유구들은 제1생활면과 제2생활면 사이에 위치한다고 보아야할 것이다. 잠정적으로 이 유구들은 제1-2생활면으로 구분이 가능할 것이다.

(2) 제2생활면(도면 198)

도면 198 | 크라스키노성 서북 주거구역(제34, 제40, 제44, 제48구역) 제2생활면 평면도

발굴조사가 문화층 중심이 아니라 일정한 두께의 인공층 단위로 제토하면서 유구와 유물의 위치를 수평 및 수직의 공간에서 파악하기 위한 방식으로 진행되었다. 하지만 인공층의 두께는 평균10 ~15㎝를 유지하고자 하면서도 유물이나 유구가 집중된 경우에는 5㎝ 내외로 얇게 조사가 진행되기도 하고 또 유물이나 유구가 빈약한 곳에는 20㎝ 내외로 두껍게 제토가 이루어지기도 한다. 때문에 각 발굴구역에서 생활면의 인공층 단위 위치는 서로 차이를 보인다. 예를 들어, 제34구역에서는 제7인공층 제토 후에 그리고 제8인공층 제토 이전에 노출된 모든 유구들은 제2생활면의 아랫부분에 속한다고 하였고, 제40구역에서는 제2생활면의 유구들은 제6~제12인공층 내에 위치한다고 하였다. 한편 제44구역에서는 제3생활면이 서쪽섹터에서는 제7~9인공층을, 동쪽섹터에서는 제8~10인공층을 제토할 때에 각각 확인되었다고 하였다.

제34구역에서는 제2생활면이 2005년에 윗부분이 그리고 2006년에 아랫부분이 조사된 것으로 보고되었다. 2006년 보고서에 2005년에 조사된 제2생활면에 속하는 유구로 수 개의 경제 구덩이와 일부만 잔존하는 석축 구조물 그리고 노지가 지적되었다(2006년 보고서 141쪽). 하지만 2005년도 발굴조사 보고서에는 이 유구들에 대한 보고내용이 없다. 다만 사진과 평면도에는 이 유구들이 어느 정도 구분이 된다20. 06년도 보고서에는 제2생활면의 하부에 위치하는 유구로 줴-제-13방안의 돌무지와 제-이-12-13방안의 구덩이가 각각 지적되었다. 이 줴-제-13방안의 ‘돌무지’는 토층도(남벽)에 반영되어 있다.

2006년에는 제7인공층 제토 후에 그리고 제8인공층 제토 이전에 노출된 모든 유구들은3, 호 주거지를 제외하고 모두 제2생활면의 아랫부분에 속한다고 하였다. 제2생활면에 속하는 유구로 34구역의 북동쪽 모서리 부분에 위치하는 ‘도로 유구’도 지적되었다. 2006년 보고서에 34구역의 북동쪽 모서리 부분에는 제1생활면서부터 도로가 있었다고 하였지만, 2005년도 보고서에는 이에 대한 보고내용이 전혀 없고, 또한 평면도에도 전혀 반영되어 있지 않다. 이후 2007년도 보고서에는 제4생활면까지 도로가 있다가 제5생활면에서는 도로가 존재하지 않았다고 하였다. 도로의 노면과 심지어 측구까지도 평면도에 반영되었지만 이 역시 아직은 신뢰할 수가 없다. 왜냐하면 ‘도로’의 선상에 위치하는 제34구역 북쪽의 제27구역(2001년에 발굴조사)에서 도로의 흔적이 전혀 확인되지 않았기 때문이다. 또한 이곳의 ‘노면’ 양상은 크라스키노성 내 북쪽 중앙부분과 서북쪽 부분에서 발굴된 돌을 깔은 도로의 노면과는 많은 차이를 보인다. 따라서 제34구역 북동쪽의 ‘도로’는 사실은 다른 건축물의 잔재일 가능성이 높다고 생각된다.

제40구역에서는 제2생활면에 2009년에 조사가 된 9호 주거지와 1호 구덩이가 해당하는 것으로 보고되었다. 제6~제12인공층 내에 위치한다. 그런데 1호 구덩이는 제1생활면의 ‘돌무지’의 아랫부분에 해당되고, 또한 제34구역에 3호 주거지에 해당된다. 상기한 바 있는 제1생활면의 1호 폐기물 구덩이의 아랫부분에 해당하기 때문에 제2생활면과는 관련이 없다고 생각된다. 그런데 9호 주거지와 거의 비슷한 레벨에서 11호 주거지가 함께 조사가 되었는데 11호 주거지는 제3생활면에 속하는 것으로 보고되었다. 그 이유는 11호 주거지의 바닥 레벨이 9호 주거지의 바닥보다 높고 그리고1 1호 주거지와 관련된 구조물이 절대적 레벨은 비슷하여도9 호 주거지보다 더 아래의 토층에 위치하기 때문이다.

제44구역에서는 제2생활면에 2012년과 2013년에 조사된 20-21호 주거지, 2012년에 조사된 1호 (말각방형), 2호(돌무지), 3호 (추정 적심), 4호 (석열) 유구, 추정 건물지, 2013년에 조사된 돌무지, 그리고 2012년, 2013년, 2014년에 조사된 23호 주거지가 각각 해당된다. 20-21호 주거지는 이 글에서 20호와 21호 주거지를 합쳐 부르는 것이다. 제44구역의 서쪽섹터 동일한 장소에서 조사된 20-21호 주거지의 중요 구성요소 중의 하나는 석열 모양의 석축 구조물이다. 그런데 이 석축구조물은 윗부분과 아랫부분 사이에 두께 5~8㎝로 “작은 돌들이 차 있는 토양층”이 있어 서로 다른 주거지로 판단을 한 것이다. 건물의 담장, 벽체 기초, 혹은 기단에는 석축구조물들 사이에 작은 돌들을 섞은 흙을 넣기도 하기 때문에 이 둘은 사실은 하나의 구조물로 보는 것이 더 타당할 것이다. 20호 주거지는 제2생활면에, 21호 주거지는 제3생활면에 속하는 것으로 보고되었지만 이 둘이 하나의 건축물이라면 모두 제2생활면에 속한다고 보아야할 것이다. 2012년에 조사된 추정 건물지는 제44구역과 제48구역에 걸쳐 위치한다. 이 추정 건물지는 2호 건물지 밑에 위치한다. 제44구역의 동쪽섹터에 위치하는 23호 주거지는 2012년 보고서에는 11호 주거지로, 2013년과 2014년 보고서에는 23호 주거지로, 2013년 보고서에는 동일 주거지의 남쪽 부분 구들을 다시 11호 주거지로 각각 혼동되어 보고되었다. 그런데 실제 11호 주거지는 2009년에 제40구역의 서쪽섹터에서 조사된 바 있다. 23호 주거지는 구들 중 북쪽 부분은 제2생활면에, 남쪽 부분은 제3생활면에 속하는 것으로 보고되었지만, 이것이 하나의 구조물이 분명하다면 제2생활면에 속하는 것으로 보는 것이 타당할 것이다. 4호 (석열) 유구는 제1생활면에서 조사된 3호 유구의 바로 밑에 위치한다.

제48구역에서는 제2생활면에 2012년과 2016년에 조사된 22호 주거지, 2016년에 조사된 1호 수혈구덩이, 토기편무지, 적심초석, 1호와 2호 구덩이, 경제건축 수혈구덩이, 돌 사용 구조물 등의 유구가 포함된다. 2016년에 조사된 제2생활면 유구들은 모두 제5~제6인공층 제토 후에 노출되었다.

(3) 제3생활면(도면 199)

도면 199 | 크라스키노성 서북 주거구역(제34, 제40, 제44, 제48구역) 제3생활면 평면도

제34구역에서는 제3생활면에 2006년에 조사된 4호 주거지가 해당된다. 4호 주거지는 제8인공층 제토 후에 노출되었다. 제3생활면에는 제34구역 북동쪽의 ‘도로’도 해당되는 것으로 파악되었지만, 상기한 바와 같이, 이것이 정말로 도로인지의 여부는 분명하지 못하다. 그 외 2007년도 보고서에 서쪽섹터 남서쪽 부분의 벽에 인접하여 위치하는 구들 고래의 흔적도 제3생활면에 속하는 것으로 판단되었다(2007년도 보고서 144쪽). 한편 2009년에 제34구역의 서쪽섹터 남쪽부분과 인접한 제40구역에서 조사된 10호 주거지를 제3생활면으로 보고 있기 때문에 제34구역에서 10호 주거지와 연결되는 유구 일부는 제3생활면에 속할 것이다.

제40구역에서는 제3생활면에 2009년에 조사가 된 10호, 11호, 14호, 15호 주거지와 2호, 3호, 11호 구덩이가 해당되는 것으로 보고되었다. 제10호 주거지의 일부는 제34구역에 위치한다. 14호 주거지는 제2생활면에 속하는 9호 주거지의 밑에 위치한다. 때문에 유구의 겹 놓인 관계가 명확하다. 또한 이 14호 주거지는 9호 주거지와 비슷한 레벨이기는 하나 조금 더 낮은 레벨에 위치하는 제3생활면의 11호 주거지보다 레벨이 더 낮다. 하지만 14호와 15호 주거지는 제4생활면으로 보고된 13호 주거지, 16호 저장구덩이 등의 유구보다는 더 위에 위치한다. 때문에 14호와 15호 주거지는 제3생활면과 제4생활면 사이에 위치하는 것으로 판단해야 할 것이다. 따라서 14호와 15호 주거지는 제3-2생활면에 속하는 것으로 판단하고자 한다. 15호 주거지의 대부분은 제44구역에서 조사되었다. 15호 주거지(남벽과 동벽)와 11호 주거지(서벽)는 토층도에 반영되어 있다.

제44구역에서는 2014년도 발굴조사보고서에 의하면 제3생활면이 서쪽섹터에서는 제7~9인공층을, 동쪽섹터에서는 제8~10인공층을 제토할 때에 레벨 -135/ -155㎝에서 각각 확인되었다. 추정 건물지(기둥 구조물 유구)(붸‘-붸-23-26방안), 노지 유구(아’-25방안), 1호와 2호 수혈구덩이, 1b호 노지(이-까-19-21방안), 배수도랑, 1호~8호 구덩이, 10호, 11호 구덩이 등이 제3생활면에 속한다. 그 외에도 제44구역의 제3생활면에는 23호 주거지도 속하는 것으로 보고되었으나, 상기한 바와 같이2, 3호 주거지는 구들의 북쪽 부분이 제2생활면에 속하는 것으로 보고되었고, 토층 상의 위치 또한 제2생활면에 상응한다.

제48구역에서 제3생활면의 유구들은 2016년 조사 시 제7인공층 제토 후에 나타나기 시작하였고, 제9인공층에서 조사가 마무리되었다. 암갈색 단단한 사질토 얼룩, 갈색 사질점토 얼룩, 슬래그 집중 분포지, 6호~13호 구덩이 등이 제3생활면에 속한다.

(4) 제4생활면(도면 200)

도면 200 | 크라스키노성 서북 주거구역(제34, 제40, 제44, 제48구역) 제4생활면 평면도

제34구역에서는 제4생활면에 5호 주거지가 해당된다. 5호 주거지는 제10인공층 제토 후에 노출되었고, 2006년과 2007년에 걸쳐 조사되었다. 그 외 발굴구역 북동쪽의 ‘도로’도 2006년과 2007년 발굴조사 보고서에 각각 이 생활면에 속하는 것으로 보고되었다.

제40구역에서는 제4생활면에 2009년과 2014년에 조사된 13호 주거지, 2009년에 조사된 16호 저장구덩이, 그외 작은 크기의 21호, 22호, 23호, 24호, 25호 구덩이가 각각 해당되는 것으로 보고되었다. 여기에서 제40구역과 제44구역에 걸쳐 위치하는 13호 주거지는 제40구역에서는 제4생활면에 속하는 것으로, 제44구역에서는 제5생활면에 속하는 것으로 각각 보고되었다. 그런데 13호 주거지는 제44구역에서 제4생활면이 분명하다고 생각되는 제24호 주거지의 구들보다 레벨이 낮다. 제40구역 서쪽섹터와 제44구역 서쪽섹터에서 13호 주거지라고 보고된 유구는 얇은 탄층과 소토층 등으로 이루어져 있다. 다만 제44구역에서는 이 주거지의 북서쪽 경계로 주장되는 돌들이 몇 개 노출되었다. 유구의 윤곽선도 분명하지 못한 이 유구는 사실은 주거지가 아니라 성토대지의 일부일 가능성이 높다고 생각된다.

제44구역에는 제4생활면에 2014년에 조사가 된 24호 주거지, 1호와 2호 돌무지(베-붸-19-20방안), 불탄 적갈색 사질토 얼룩(게‘-20방안), 불탄 얼룩들(붸-게-17-18방안) 등이 해당된다.

제48구역에서는 제4생활면이 제9인공층 제토 다음에 그 상면이 노출되었다. 2016년에 조사가 된 2호, 3호, 4호, 5호 수혈구덩이, 14호, 15호, 16호 구덩이, 18호~32호 구덩이가 제4생활면에 속하는 것으로 보고되었다. 여기에서 4호 수혈구덩이는 2018년에 다시 그 아랫부분이 조사되었고, 이때에도 4호 수혈구덩이로 보고되었다. 그런데 2018년도 발굴조사보고서에는 4호 수혈구덩이를 28호 주거지와 동일시한 부분도 있고 또4 호 수혈구덩이 아래에 28호 주거지가 위치한다는 의견을 제시한 부분도 있다.

제44구역 동쪽섹터의 남쪽부분과 제48구역 동쪽섹터 북쪽부분에는 이 두 발굴구역에 걸쳐 위치하는 다수의 유구들이 위에서 아래로 차례대로 보고되었다. 평면조사에서 제44구역에서는 10호 구덩이 → 제3-2생활면에 속하는 15호 주거지 → 17호 구덩이 → 수혈구덩이가, 제48구역에는 제2생활면과 제3생활면의 갈색 사질토 얼룩 → 제4생활면의 4호 수혈 → 제5생활면의 28호 주거지가 각각 차례로 위치하는 것으로 보고되었다. 여기에서 제44구역의 유구들 부분에 대해서는 토층도와 토층 사진이 확인된다. 그런데 여기에서 주의해야할 점은 토층도와 토층 사진이 서로 틀린 부분이 있다는 사실이다. 아마도 토층 사진에 우선적으로 주목해야 할 것이다. 10호 구덩이는 토층 사진에 소토와 숯-재층이 있는 부분으로 생각된다. 이 경우 10호 구덩이는 15호 주거지의 내부퇴적토 윗부분을 파고 들어갔다는 사실이 다시 한 번 확인된다. 17호 구덩이는 주거지 내부퇴적토에 있는 간층 중 하나를 지칭한 것으로 생각된다. 15호 주거지 내부퇴적토의 아랫부분은 ‘수혈구덩이’로 파악되었다고 생각된다. 제48구역의 것들과 연계시키면 10호 구덩이는 제2생활면과 제3생활면의 갈색 사질토 얼룩, 15호 주거지 내부퇴적토 윗부분은 4호 수혈, 15호 주거지의 내부퇴적토 아랫부분인 ‘수혈구덩이’는 28호 주거지에 각각 해당한다. 이 사실은 이곳의 모든 유구들은 제3-2생활면보다 더 이를 수 없음을 말할 것이다. 다만 제40구역에서는 15호 주거지가 문화층의 아랫부분에 위치함에도 불구하고 노출 레벨이 -154㎝이고, 제44구역의 남벽에서는 문화층의 중간 부분임에도 노출 레벨이 -150㎝부터 -165㎝까지 큰 차이를 보이지 않는다. 이 사실은 제48구역에서 제4생활면과 제5생활면으로 구분된 4호 수혈구덩이와 28호 주거지가 사실은 모두 제3-2생활면에 속할 가능성이 매우 높음을 말하는 것이다.

(5) 제5생활면(도면 201)

도면 201 | 크라스키노성 서북 주거구역(제34, 제40, 제44, 제48구역) 제5생활면 평면도1

제34구역에서는 제5생활면에 2007년에 조사가 된 6호 주거지가 해당된다. 6호 주거지는 제11인공층 제토 후에 윤곽선이 확인되었고, 제12인공층 제토 후에 분명하게 구분되었다. 그 외에 서쪽 섹터 남쪽의 가장 아래 레벨의 수혈 주거지도 이 생활면에 속한다. 이 수혈 주거지는 제34구역과 제40구역에 걸쳐 위치하는데 제40구역에서는 2009년에 조사되었고 이 때 12호 주거지로 명명되었다.

제40구역에서는 제5생활면에 2009년에 조사가 된 12호 주거지, 수혈구덩이, 34호 구덩이(저장 구덩이) 및 기타 구덩이들이 포함되는 것으로 보고되었다. 12호 주거지는 제34구역에 걸쳐 위치한다. 2007년에 제34구역에서 조사할 때에는 주거지의 번호는 부여되지 않고 다만 수혈 주거지로만 불렀다.

제44구역에서는 제5생활면이 2014년에 조사가 된 서쪽섹터의 제11인공층 아랫부분과 제12~13인공층, 동쪽섹터의 제12인공층에서 각각 확인된 것으로 보고되었다. 평균 레벨은 -167/ -190㎝이다. 19호, 20호, 24호 구덩이가 포함된 13호 주거지, 베-데-23-26방안의 수혈, 12호, 13호, 14호, 17호, 18호구덩이, 엠-엔-20-22방안의 수혈이 각각 제5생활면에 속하는 것으로 보고되었다. 여기에서 13호 주거지는 상기한 바와 같이, 제40구역에서는 제4생활면에 속하는 것으로, 제44구역에서는 제5생활면에 속하는 것으로 각각 보고되었다.

제44구역의 제5생활면에서는 그 외에도 2014년과 2015년에 조사된 추정 건축유구, 2014년에 조사된 경제건물 유구, 그리고 수혈구덩이가 해당된다(도면 202). 이 유구들은 2014년에 제6생활면에 속하는 것으로 보고되었으나 토층에 통해 볼 때에 제5생활면에 속한다고 판단된다.

도면 202 | 크라스키노성 서북 주거구역(제44구역) 제5생활면 평면도2

제48구역에서는 제5생활면에 2018년에 조사가 된 4호 수혈구덩이, 28호 주거지, 5호 수혈구덩이가 각각 속하는 것으로 보고되었다. 4호 수혈구덩이와 28호 주거지는, 위에서 언급한 바와 같이, 제3생활면 혹은 제3-2생활면에 속할 가능성이 매우 높다고 생각된다.

(6) 제6생활면(도면 203)

도면 203 | 크라스키노성 서북 주거구역(제34, 제40, 제44, 제48구역) 제6생활면 평면도

제6활면은 지금까지 제44구역에서만 보고되었다. 제6생활면에는 2015년에 조사가 된 추정 건축물 벽체 잔존물, 재무지, 3호, 5호 구덩이, 12호~14호 구덩이, 재 및 그을음 얼룩들, 숯-그을음 얼룩 등이 조사된 것으로 보고되었다. 그 외 생토 상면에 형성된 자연도랑의 존재도 보고되었다.