2. 성의 북서쪽 부분 발굴조사. 제44구역

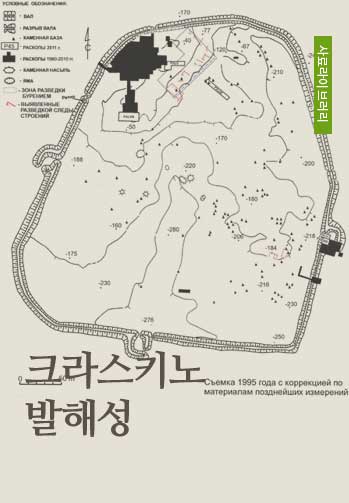

2014년도 야외조사 기간에는 2010년과 2013년에 조사한 바 있는 크라스키노 성 북서쪽 부분의 제44구역 거주구역을 계속해서 발굴조사하였다(도면 7).

제44구역은 뒤집어진 П(뻬) 자 모양이며, 제40구역의 남쪽, 서쪽, 그리고 동쪽 벽(2008~2009년도 조사) 및 제48구역의 북쪽 벽(2011년도 조사)과 서로 경계를 같이 한다. 제44구역의 전체 면적은 109㎡이다. 발굴구역의 수직방향과 수평방향의 방안 표시는 전년도 발굴구역 방안 표시에 상응하게 설정하였다. 수직의 남-북 방향은 숫자(17~26)로, 수평의 동-서 방향은 알파벳(Г’-Н)으로 각각 표시하였다. 발굴구역의 북쪽에서 남쪽으로 붸(В)-23-26방안 선을 따라 둑을 설정하여 서쪽 섹터와 동쪽 섹터로 섹터를 둘로 구분하였다.

발굴조사는 두 섹터에 대한 현장보존조치 시설들을 제거한 다음에 실시되었다(도면 8, 9). 서쪽 섹터는 레벨 차이가 동쪽에서 서쪽으로는 10㎝ 정도이며(레벨 -135/-145㎝), 북쪽에서 남쪽으로는 거의 없다. 동쪽 섹터는 레벨 차이가 남쪽과 북쪽 부분이 10~12㎝ 정도 확인된다(북쪽 부분이 높다). 문화층 정리조사는 가능한 한 얇은 층으로 진행하였고, 필요한 경우에는 더 정밀하게 조사하였다. 2014년도 조사에서 제44구역에서는 모두 9개의 인공층이 조사되었다(2014년도 제7인공층부터 제15인공층까지). 발굴조사된 부분의 토층은 다음과 같은 양상을 보인다(도면 10~21).

- 단단한 갈색 사질토(두께 8~30㎝)

- 다양한 크기의 갈색 모래 입자(두께 8~16㎝)

- 동쪽 섹터 - 다양한 크기의 황갈색 모래 입자(몇몇 부분 두께 82㎝)

- 펄 간층이 섞인 알록달록한 황갈색 모래(두께 6~34㎝) - 서쪽 섹터 - 다양한 크기의 모래 입자가 섞인 단단한 암갈색 사질토(두께 6~34㎝)

- 그을음이 섞인 흑갈색 사질토(두께 6~30㎝)와 황갈색 모래(두께 4~16㎝)

제3건축면

제3건축면 토층은 서쪽 섹터에서는 제7~9인공층을 제거할 때(도면 22~25), 동쪽 섹터에서는 제8~10인공층을 제거할 때(도면 26~31) 레벨 -135/-155㎝ 깊이에서 각각 조사되었다. 이 건축면과 관련되는 유구로는 23호 주거지, 붸’(В’)-붸(В)-23-26방안의 기둥 구조물 유구, 아’(А’)-25방안의 노지 유구, 수혈 1과 2, 1호~8호 구덩이, 10호 구덩이, 11호 구덩이, 이(И), 까(К)-19-21방안의 1b호 노지, 데(Д), 줴(Ж)-23-26방안의 배수용 도랑 등이 있다.

서쪽 구역의 23호 주거지

23호 주거지의 윗부분은 2012년도에 서쪽 섹터의 게’(Г’)-베’(Б’)-17, 18방안에서 이미 노출되었다(도면 22~25). 2013년도에도 이 지점이 조사되었고, 베’(Б’)-19-20방안에서는 돌 구조물 유구가 발견되었다(겔만 외, 2013). 이 유구들은 사실 모두 하나의 유구에 해당될 것이라는 의견이 제기되었다. 2014년도 조사에서는 베’(Б’), 붸’(В’)-19, 20방안에서 장축이 북동-남서 방향으로 난 상면이 편평한 2줄의 돌로 된 또 하나의 구들이 확인되었다(도면 32). 따라서 2012~2014년도에 드러난 돌구조물 유구들은 23호 주거지의 북동쪽 모서리 부분임이 밝혀졌다. 구들 고래의 벽을 이루고 있는 돌들 사이의 레벨이 게’(Г’)-베’(Б’)-17, 18방안과 붸’(В’)-베’(Б’)-19, 20방안 사이에 10~30㎝까지 차이를 보이는 것은 이 부분의 땅이 매우 무르기 때문인 것으로 설명된다. 그로 인해 이곳의 토양이 심하게 주저앉은 것이다.

북서쪽 모서리로 향한 첫 번째 열은 중간 크기와 큰 크기의 돌들로 이루어져 있다. 이 경우 큰 크기의 돌들이 고래 벽의 기초를 이루고 상대적으로 작은 돌들은 그 위에 놓여 있는 모양새이다(도면 33). 돌들의 크기는 평균 24×14㎝부터 40×20㎝까지이다(레벨은 -126㎝부터 -135㎝까지이다). 이 열의 전체 길이는 대략 2m이고, 너비는 14~45㎝이다. 두 번째 열은 2중으로 쌓여 있고 첫 번째 열과 35~44㎝ 거리를 두고 평행하게 위치하며 7개의 크고 납작한 돌(크기가 12×18㎝, 14×20㎝, 20×24㎝이고, 레벨이 -130/-141㎝ 사이이다)과 2개의 중간 크기 돌(크기 10×10㎝, 10×12㎝, 레벨 -136/-141㎝)로 이루어져 있다. 큰 돌들로 된 열은 고래 구들의 두 번째 남동 벽에 해당된다. 석축의 잔존 길이는 120㎝, 너비는 평균 20㎝이다. 고래 연도의 너비는 40㎝이다. 베’(Б’), 붸’(В’)-19, 20방안에 위치하는 고래 벽 하나는 갈색 사질토 내에, 두 번째 고래 연도는 숯이 많이 섞인 흑갈색 사질토 내에 각각 들어 있다. 그을음이 섞인 흑색 사질토에 들어 있는 게’(Г’), 베’(Б’)-17, 18방안과 베’(Б’), 붸’(В’)-19-20방안의 고래 연도 2개의 크기는 깊이가 8~12㎝이다(도면 34, 35).

연도의 남동벽을 따라 보다 작은 돌들로 된 두 번째 열이 있는데 아마도 주거지 벽의 기초일 것이다. 2개의 잔존 구들 고래는 베’(Б’)-19방안에서 직각을 이루어 만나며, 이곳에는 추가로 큰 돌들로 보강된 주거지 모서리가 있다. 주거지 면적은 파악하기 어렵다. 주거지의 내부 퇴적토는 단단한 갈색 사질토이며, 북쪽과 북동쪽으로 입자가 작은 갈색 모래, 연갈색 사질토, 그리고 입자가 굵은 황갈색 모래와 경계한다. 이 층들은 구들의 윤곽을 되풀이하고 있어 주거지의 경계를 나타냄을 알 수 있다. 주거지 내에서 받침이 있는 철제 띠꾸미개(№ 2, 게’(Г’)-17방안, 레벨 -137㎝)(도면 36)와 잎사귀 모양의 화살촉편(№ 13, 게’(Г’)-18방안, 레벨 -141㎝)(도면 37)이 출토되었다. 토기는 기본적으로 게’(Г’)-19-20방안에 집중되어 있었다.

서쪽 섹터 붸’(В’)-붸’(В’)-23-26방안의 기둥 구조물 유구 제8인공층의 붸’(В’)-붸’(В’)-23-26방안에서 심하게 파괴된 구조물의 잔재가 노출되었다(레벨 -137/-141㎝)(도면 23, 24, 38). 이 유구는 베’(Б’)-24-25방안(26×12㎝, 18×12㎝, 14×12㎝), 붸’(В’)-23방안(12×8㎝, 10×10㎝, 10×14㎝), 베’(Б’)-23방안(20×12㎝, 12×10㎝, 10×14㎝), 베’(Б’)-21방안(10×8㎝, 10×10㎝), 아’(А’)-아(А)-24방안(10×8㎝, 10×10㎝)의 자그마한 돌무지, 아’(А’)-아(А)-25-26방안(20×14㎝, 20×10㎝, 14×10㎝, 26×10㎝, 10×8㎝)의 큰 돌무지, 그리고 베(Б)-붸(В)-23-24방안(10×14㎝, 10×12㎝, 20×8㎝)의 6개의 개별 돌로 이루어져 있다. 레벨은 -129/-139㎝ 사이이다. 2009년도에 제40구역 아(А)-21방안의 이 레벨(-135/-141㎝)에서 작은 돌 그룹들(레벨 -130/-132㎝)이 확인된 바 있는데 이마도 이 유구와 관련이 있을 것이다(겔만 외, 2013: 85, 도면 118). 이 유구는 다져진 갈색 사질토와 관련된다. 돌무지 구역의 베’(Б’)-25-24방안, 붸’(В’)-23방안, 아’(А’)-아(А)-24방안에서 작은 입자의 갈색 모래 얼룩이, 베’(Б’)-23-25방안에서 단단한 암갈색 사질토 얼룩이, 베’(Б’)-아’(А’)-22-23방안에서 동-서 방향으로 두께 4㎝의 그을음이 섞인 흑갈색 사질토 얼룩(150×30㎝)이 각각 확인되었다. 이 돌무지들은 지붕을 받치는 기둥을 위한 기초(적심)였을 것이다. 아(А)-25-26방안, 붸’(В’)-23방안, 베’(Б’)-21방안에는 이 구조물의 북쪽, 서쪽, 그리고 남쪽 모서리가 각각 위치하였고, 동쪽 모서리는 거의 직각을 이루며 붸(В)-23-24방안에 위치하는데 6개의 돌로 이루어져 있다. 베’(Б’)-24-25방안에 둥그스름하게 배치된 4개의 돌은 유구의 남서벽 가운데에 위치하며, 가운데 큰 돌 1개와 이를 둘러싼 중간 크기의 돌 5개로 된아(А)-21방안의 돌무지는 북동벽과 관련이 있을 것이다. 베’(Б’)-23방안과 아’(А’)-아(А)-24방안의 돌무지도 기둥 기초로 파악할 수 있을 것인데, 이것들은 남서벽과 평행하게 약 20㎝ 거리를 두고 하나의 선을 이루며 배치되어 있다. 이 유구의 크기는 4×(3~3.6)m, 즉 약 12㎡이다. 이 유구는 이 건축면 서쪽 섹터의 북쪽 부분 주거지와 마찬가지로 모서리들이 방위 방향으로 향하게 배치되어 있다. 토기는 이 유구의 남쪽 부분에 남서벽과 남동벽을 따라 대부분 집중되어 있었다. 바로 이곳에서 동물의 뼈와 이빨, 토기 동체부와 기와로 만든 놀이 날(붸’(В’)-24방안, 레벨 -138㎝, -139㎝, 베(Б)-24방안, 레벨 -141㎝), 철제 못편(№ 3, 아’(А’)-26방안, 레벨 -135㎝)(도면 39)이 출토되었다.

서쪽 섹터 아’(А’)-25방안 노지

제9인공층(레벨 -147/-150㎝)의 아’(А’)-25방안에서 노지가 하나 노출되었다(도면 40). 이 노지는 직경 약 60㎝의 불에 달구어진 사질토 얼룩 모양이며 달구어진 층의 두께는 12~15㎝였다(도면 41). 노지의 북쪽과 동쪽 부분에는 숯이 다량 포함된 갈색 사질토가 있다. 서쪽 부분에서는 단단한 소토와 잔 숯이 포함된 적갈색 사질토 얼룩이 하나 더 노출되었다. 이 얼룩은 크기가 40×40㎝이다. 노지의 가운데 부분 위에는 중간 크기(20×10㎝, 16×10㎝)의 돌이 2개 놓여 있었고, 노지 둘레에는 크기가 다른 4개의 돌(10×10㎝, 20×10㎝, 18×10㎝, 24×10㎝)이 더 있었다. 레벨이 -130/-141㎝ 사이인 것으로 보아 이 돌들은 노지를 구성하였던 돌의 일부였을 것인데, 더 위의 기둥 관련 유구에 의해 파괴된 것으로 보인다. 노지 경계 내의 이 방안에서 동물뼈들이, 남서쪽의 아(А)-25방안에서는 부정형의 철제 유물편(레벨 -146㎝)이 각각 출토되었다.

또 하나의 소토로 채워진 갈색 사질토 얼룩이 붸’(В’)-23방안에서 확인되었는데 숯의 흔적이 남아 있었고 동물 뼈들이 포함되어 있었다. 이 얼룩의 크기는 40×26㎝이고 두께는 약 2㎝이다(도면 42). 이곳에서도 크기가 20×12㎝와 14×10㎝인 돌이 발견되었다(레벨 -143/-144㎝). 얼룩의 범위 내인 붸’(В’)-23방안에서 토기편들, 둥근 자갈돌, 토제 어망추(№ 12, 레벨 -147㎝) 등이 출토되었다(도면 43).

노지 유구와 목탄 잔재들은 입자의 크기가 다양한 갈색 사질토 준장방형 얼룩의 반대편 모서리에 위치한다. 한편 이 얼룩은 보다 단단한 갈색 사질토로 둘러싸여 있다. 이 얼룩의 경계 내에는 크기가 40×20㎝, 50×10㎝, 60×30㎝, 40×30㎝인 다양한 입자의 갈색 모래 얼룩들이 분포한다. 노지와 크기가 다양한 입자의 갈색 사질토는 제3건축면과 제4건축면의 구조물들 사이에 위치하는 파괴된 다른 유구의 범위를 보여 줄 수도 있을 것이다. 노지 유구가 발견된 상면과 기둥 관련 유구가 발견된 상면 사이의 레벨 차이는 8~10㎝에 불과하다. 노지 레벨에서 노출되고 다음 유구의 상면까지 이어지는 작은 입자의 갈색 사질토 얼룩은 어느 시점에 파괴된 하나의 구조물이 존재하였고 나중에 그곳에 다른 구조물이 들어선 하나의 건축면과 관련이 있을 것이다. 다시 말해서 이곳에는 하나의 제(3) 건축면에 2단계에 걸친 구조물이 있었을 것이다.

동쪽 섹터 엘(Л)-엔(Н)-20-22방안의 수혈 1

수혈 1은 2013년도에 제7인공층을 제거하고 난 다음에 발굴구역의 동벽을 따라 엔(Н)-21-23방안에서 숯과 소토가 다수 포함된 단단한 암갈색 사질토 얼룩들의 형태로 그 존재가 어느 정도 확인되었다(겔만 외, 2013: 54). 제8인공층을 두께 10~15㎝로 제거하자(도면 44) 수혈 1의 윤곽선이 크기 1.8×1.7m(3.06㎡)인 말각 장방형의 형태로 드러났다. 레벨은 -138㎝에서 -142㎝ 사이이다. 이 레벨에서 수혈의 북쪽과 서쪽 경계는 다양한 크기의 모래 입자가 섞인 부드러운 갈색 사질토 층에서, 남쪽경계는 입자의 크기가 다양한 단단한 황갈색 모래층에서 분명하게 구분되었다(도면 45). 동쪽 경계는 발굴구역 벽 밖으로 넘어가지만 이 수혈의 대부분은 발굴구역내에 위치함이 분명하였다. 수혈의 기본 토층은 목탄과 그을음이 섞였고 슬래그와 석탄도 들어 있는 회갈색 사질토이다. 수혈의 남쪽 가장자리 부근에서 암갈색 얼룩과 숯과 작은 소토가 다수 들어 있는 암갈색 및 황갈색 사질토의 큰 얼룩이 확인되었다. 이 얼룩은 건축물 벽이 무너진 잔재일 가능성이 있다. 이 레벨에서 수혈의 내부 퇴적토를 정리조사하기로 하였다. 내부 퇴적토에 대한 정리조사는 5~10㎝ 두께로 진행하였다(도면 46, 47). 약 40㎝ 깊이에서 작은 목탄이 포함된 회갈색 사질토층이 펄 간층이 포함된 알록달록한 황갈색 모래층으로 교체되었다. 이 모래층에는 아직 숯과 소토의 잔재들이 섞여 있었지만 이 레벨에서 조사를 일단 중지하기로 하였는데 그것은 지금까지 크라스키노 성에 대한 발굴조사 경험을 통해 볼 때에 유구들이 서로 겹쳐 있어 위와 아래의 유구 경계를 명확하게 구분하지 못하는 경우가 적지않기 때문이었다. 제9인공층을 제거할 때에 수혈의 북쪽 경계가 충적된 모래층 아래 위치함이 확인되었다.

따라서 수혈 1은 말각 장방형이다. 이 수혈의 길이는 남벽이 1.9m, 서벽이 1.5m이다. 수혈의 동쪽 부분은 1.8m까지 넓어진다. 수혈의 벽은 가파르고 가장 깊은 곳은 40~50㎝이다.

수혈 1을 정리조사할 때에 철제 판편(№ 31, 엠(М), 엔(Н)-22방안, 레벨 -164㎝)(도면 48: 1), 금속제 유물편(№ 17, 엔(Н)-21방안, 레벨 -166㎝; № 20, 엔(Н)-22방안, 레벨 -173㎝)(도면 48: 2, 48: 3), 철제 못(№ 18, 엔(Н)-22방안, 레벨 -180㎝; № 30, 엠(М)-22방안, 레벨 -172㎝)(도면 49: 1, 49: 2), 그리고 끝 부분이 부러진 칼(№ 29, 엔(Н)-22방안, 레벨 -175㎝) (도면 51)이 출토되었다. 수혈 1에서는 토기 동체부(엠(М)-22방안, 레벨 -138㎝; 엔(Н)-21방안, 레벨 -170㎝)와 기와로 만든 놀이 알들도 출토되었다.

제8인공층 제거 후에는 동쪽 섹터 전체에서 1~8호 구덩이의 윤곽들이 드러났다(도면 52, 53). 이 구덩이들은 대부분 수혈 1과 나란히 군을 이루고 있다.

1호 구덩이는 엘(Л)-21방안에 위치한다. 둥근 형태이며 직경은 50㎝, 깊이는 약 30㎝이다. а-а’선을 따라 내부 조사를 하였다. 구덩이의 내부 퇴적토는 작은 소토, 숯, 그을음이 섞인 회갈색 사질토로 이루어져 있었다(도면 54).

2호 구덩이는 까(К), 엘(Л)-24-25방안에 위치한다. 평면상 말각 장방형의 모양을 가지며(1.4×1.1m), 그 안쪽에 입자가 굵고 무른 황갈색 모래 얼룩(장방형)이 들어 있다(94×66㎝)(도면 55). б-б’선을 따라 절개 조사를 하였다. 구덩이의 아랫부분에서 입자 크기가 다양한 황갈색 모래 간층이 확인되었다. 구덩이의 깊이는 8~10㎝로 깊지 않다. 구덩이 내에서 돌로 만든 놀이 알이 2점(엘(Л)-25방안, 레벨 -153㎝; 엘(Л)-25방안, 레벨 -153㎝) 발견되었다.

3호 구덩이는 엠(М), 엔(Н)-23-24방안에 위치한다. 평면 모양은 타원형이고, 크기는 1.22×0.84m이며, 깊이는 35㎝이다. в-в’선을 따라 절개조사를 하였다. 내부 퇴적토는 불탄 흔적과 그을음이 포함된 회갈색의 사질토이다. 구덩이 안에서 기와로 만든 놀이 알(엔(Н)-24방안, 레벨 -140㎝)이 출토되었다. 다음 인공층을 제거할 때에 구덩이의 남쪽 가장자리를 따라 5개의 돌이 놓여 있는 것이 확인되었다(도면 56). 이 돌들의 상면 레벨은 -154㎝부터 -160㎝까지이며, 크기는 4×16㎝부터 10×22㎝까지이다.

4호 구덩이는 엠(М)-20방안에 위치한다. 자그마한 구덩이로 둥그스름하다(도면 57: 1). 직경은 40~46㎝, 깊이는 8㎝이다. г-г’선을 따라 절개조사를 하였다(도면 57: 2). 구덩이의 내부 퇴적토는 작은 소토, 숯, 그을음이 포함된 회갈색 사질토였다.

5호 구덩이는 엠(М)-18, 19방안에 위치한다. 바르지 못한 길쭉한 형태이다(도면 58: 1). 황갈색의 모래층 사이에서 다량의 불탄 잔재들(목탄과 그을음)이 포함된 짙은 색의 퇴적토(작은 소토가 포함된 회갈색 사질토) 형태로 노출되었다. д-д’선을 따라 절개 조사를 하였다(도면 58: 2). 구덩이의 크기는 1×0.5m, 깊이는 20㎝이다.

6호 구덩이는 엘(Л), 엠(М)-23, 24방안에 위치한다. 둥그스름한 형태이며, 크기는 0.5×0.6m, 깊이는 16㎝이다. 수혈 1의 남쪽 모서리에서 남쪽으로 0.4m 거리에 위치한다. 이 구덩이의 내부 퇴적토는 작은 소토, 숯, 그을음, 토기 등이 포함된 회갈색 사질토이다(도면 59).

7호 구덩이는 엠(М)-21방안에 위치한다. 자그마하고 둥그스름한 형태를 가진다. 수혈 1의 남벽 부근에 위치한다(도면 60). ж-ж’선을 따라 절개조사를 하였다. 구덩이의 내부 퇴적토는 그을음이 포함된 회갈색 사질토이다. 크기는 직경 26㎝, 깊이 6~8㎝이다.

8호 구덩이는 엘(Л)-22방안에 위치한다. 작은 크기이며 길쭉하면서 둥근 모양이다. 크기는 0.3×0.4m, 깊이는 8㎝이다. е-е’선을 따라 절개조사를 하였다. 구덩이의 내부 퇴적토는 그을음이 포함된 회갈색 사질토이다(도면 61).

따라서 1호, 3호, 4호, 6호, 7호, 그리고 8호 구덩이는 수혈 1의 바로 곁에 주로 그 남쪽 부분 부근에 위치한다. 이 구덩이들은 수혈 1과 동일한 시기에 만들어졌고 크라스키노 성 주민들의 경제 활동과 관련되었을 가능성이 있다. 이 유구들은 모두 제2인공층에 속할 것이다.

1호 노지. 주거지의 남쪽 이(И), 까(К)-19, 21방안에서 돌 구조물의 잔재가 노출되었다(도면 62). 이 유구의 돌들은 주로 크지 않으며(크기는 8×10㎝부터 24×14㎝까지이다), 반원형을 이룬다. 이 반원 안에는 암갈색 사질토가 들어 있다. 직경은 70㎝이고 너비 28~30㎝의 적갈색 사질토로 둘러싸여 있다(도면 63: 1). 돌들의 레벨은 -127㎝부터 -140㎝까지이며, 돌 주변의 레벨은 -143/-145㎝이다. 깊이 5~7㎝로 제10인공층을 제거하자 제(З)-까(К)-22-24방안의 이 유구가 노지임이 분명해졌다(도면 68). 1호 노지에 대해 절개조사를 하였는데 노지의 두께는 12~14㎝였다. 노지의 직경은 64㎝이다(도면 64). 노지 둘레로 크기가 8×16㎝부터 16×20㎝까지의 큰 돌들이 놓여 있었다. 길이 6~8㎝인 불에 탄 판재 잔재가 확인되었다. 노지의 북쪽에 위치하는 돌 그룹이 흥미로웠다. 이 돌 그룹은 크기가 80×34㎝이며, 레벨은 -140/-148㎝, 돌 기저부 레벨은 -150/-153㎝이다. 이 돌 그룹의 돌들은 약간 무질서하게 놓여 있지만 그럼에도 불구하고 하나의 군을 이루며, 까(К)-20방안에서 직각으로 꺾인다. 돌들에는 점토를 발랐는데 어쩌면 노지를 둘러싼 벽이었을 수도 있다. 까(К)-20방안의 돌들의 기저부에서 발해 입방체편(№ 34, 레벨 -153㎝)이 발견되었다(도면 67). 북쪽으로 돌들 뒤로 남동쪽에서 북서쪽 방향으로(까(К)-20, 19방안, 이(И)-19방안) 넓은(50~55㎝) 회갈색 사질토 띠(레벨 -148/-153㎝)가 지나갔다. 이 띠에는 숯과 소토가 들어 있었고 굴곡이 있는 목을 가진 토기 구연부편을 포함하는 토기편들이 출토되었다(도면 153, 177). 이 사질토 띠는 14호 주거지의 점토를 바른 벽의 잔재를 나타낼 수도 있을 것인데, 그 벽은 주거지가 파괴될 때에 무너졌을 것이다(『크라스키노 발해성 2010년도 발굴조사보고서』, 2011: 239). 그리고 그 층에 노지 1이 만들어졌을 것이고, 따라서 14호 주거지의 내부 퇴적토를 훼손하였을 것이다.

회갈색 사질토층에서 잎사귀 모양의 화살촉(№ 19, 엔(Н)-19방안, 레벨 -154㎝)이 출토되었고, 돌무지와 나란히 까(К)-23방안에서는 철제 못(№ 21, 까(К)-23방안, 레벨 -149㎝)이 출토되었다(도면 66).

수혈 2. 이 유구는 제10인공층 제거 후에 제11인공층의 상면 제(З)-까(К)-22-24방안에서 노출되었다. 유구 상면의 레벨은 -153/-156㎝이다. 이 레벨에서는 다양한 크기의 모래가 포함된 단단한 갈색 사질토의 준장방형 얼룩이 개별 유구인지 아니면 15호 주거지에 속하는지의 여부가 아직 분명하지 못하였다. 하지만 15호 주거지의 내부 퇴적토 윗부분을 정리조사하자 상황이 분명하게 파악되었다(도면 68). 수혈은 장방형의 형태이고 크기는 1.6×2.2m였다(3.52㎡). 수혈의 깊이는 20~25㎝였고, 15호 주거지의 바닥을 2~3㎝ 깊이로 파고 지나갔다. 수혈의 수직 벽을 따라 큰 토기편들과 납작한 돌들이 놓여 있었고, 그 외에도 바닥에서 개별 돌들과 반류 계통 토기의 동체부편들이 확인되었다(도면 69). 이것들의 크기는 16×20㎝부터 50×26㎝까지였고, 그 상면의 레벨은 -162/-182㎝였다. 내부 퇴적토에서 다량의 토기편, 불에 타지 않은 뼈, 이빨 등이 발견되었다. 또한 수혈 내에서 토기 동체부로 만든 놀이 알도 수 점 출토되었다: 이(И)-23방안(레벨 -171㎝), 까(К)-23방안(-169㎝, -183㎝, -170㎝, -171㎝). 까(К)-24방안에서는 망상의 그림이 있는 토기 동체부로 만든 놀이 알이 발견되었다(레벨 -169㎝).

따라서 수혈 2는 자그마한 크기, 내부 퇴적토의 양상, 노지의 부재 등을 통해 경제적 공간이었음을 추정해 볼수 있다.

10호 구덩이. 10호 구덩이의 윤곽은 줴(Ж), 제(З)-25, 26방안에서 수혈 2의 윤곽과 함께 레벨 -157/-163㎝에서 노출되었다(도면 70). 이 구덩이는 둥그스름하고 크기는 1.4×1.4m이며 15호 주거지의 남쪽 부분을 파고 지나갔다. 이 구덩이의 서쪽 가장자리를 따라 크기가 4×10㎝부터 28×20㎝인 돌들이 수 개 놓여 있었는데, 이 돌들 주변의 레벨은 -167/-168㎝이다(도면 71). 구덩이는 다량의 숯과 재를 포함하는 약간 물기가 있는 단단한 갈색 사질토로 채워져 있었다(도면 72). 작은 돌들과 큰 토기편들이 구덩이의 벽에 쌓여 있었고, 내부 퇴적토의 아랫부분에서는 토기 저부가 발견되었다. 이 유구의 서쪽과 북쪽은 다양한 크기의 황갈색 모래 간층과 갈색 사질토 간층이 둘러싸고 있었다(도면 73). 구덩이의 깊이는 14~15㎝이다. 구덩이의 내부 퇴적토에서 작고 보존상태가 불량한 청동 유물편(이(И)-25방안, 레벨 -197㎝, № 39), 토기 동체부로 만든 놀이 알(제(З)-26방안, 레벨 -182㎝, -179㎝) 등이 출토되었다.

데(Д), 줴(Ж)-23-26방안의 배수 도랑

이 유구는 제9인공층을 제거하고 난 다음에 레벨 -150/-154㎝에서 길이가 2.1m, 너비가 10~40㎝인 회갈색의 단단한 사질토 띠 형태로 노출되었다(도면 77). 이 유구 내에는 크기가 8×5㎝부터 10×14㎝까지인 돌들(레벨 -140㎝부터 -146㎝까지)과 개별 숯들이 위치하였다. 제10인공층을 제거하자 이 회갈색 띠는 너비가 넓어졌고 남서쪽에서 북동쪽으로 예(Е), 줴(Ж)-26방안-줴(Ж)-23방안으로 방향이 나 있었다(도면 78). 이 배수 도랑의 길이는 3m 이상이며 너비는 50~70㎝이다. 도랑의 깊이는 약 40㎝이다. 이 도랑은 예(Е)-25방안에서 15호 주거지 벽을 뚫고 지나간다(도면 79).

제3건축면과 관계된 제8~9인공층 토층의 특징 노출된 유구들 발굴조사와 함께 제44구역의 다른 부분들도 계속해서 조사를 진행하였다.

서쪽 구역에서는 제7인공층을 10~12㎝의 두께로 제거하였다(도면 80). 서쪽 섹터의 많은 부분에서 갈색 사질토가 확인되었는데 유구 밖의 남쪽 부분은 무른 상태였고, 서쪽 모서리쪽인 게’(Г’)-23-26방안은 반대로 약간 단단하고 회색 음영을 띠었다. 서쪽 섹터의 북쪽 부분에서는 굵은 황갈색 모래가 노출되었는데 베(Б)-17방안에서 단단한 암갈색 사질토와 경계하였다. 제7인공층 정리조사 시에 토기 동체부와 기와로 만든 놀이 알이 수 점 출토되었다(붸’(В’)-25방안, 레벨 -140㎝; 아’(А’)-26방안, 레벨 -134㎝, -136㎝)(도면 81). 무른 갈색 사질토에서는 철제 판(№ 4, 베’(Б’)-26방안, 레벨 -126㎝)이 출토되었다(도면 82). 전체적으로 제7인공층 제거 도중에 기와와 토기 동체부로 만든 모두 7점의 놀이 알이 발견되었다. 서쪽 섹터에서 토기는 주로 유구들 내에 집중되어 있었다(도면 83~88, 89~91).

서쪽 섹터에서 다음의 제8인공층을 8~10㎝ 두께로 제거하였다(도면 92). 이 레벨에서도 서쪽 섹터의 많은 부분에서 단단함의 정도가 다양한 갈색 사질토가 다수를 차지하였는데 북쪽 부분에서는 굵은 황갈색 모래와 경계하였다.

동쪽 섹터에서는 제8인공층을 10~15㎝ 두께로 제거하자 그 서쪽 부분에서 갈색 사질토로 된 넓은 얼룩이 나타났다. 이 얼룩은 섹터의 대부분을 차지하는 단단하고 알록달록한 갈색 사질토와 경계한다(도면 93). 얼룩내에서 무질서하게 놓인 큰 돌들(10×12㎝, 10×24㎝, 20×20㎝ 등등)이 확인되었다. 이 층의 남쪽 부분에서는 깨어진 호(데(Д)-25방안)를 포함하여 다량의 토기편이 발견되었다. 그 외 유물 중에는 대형 토기의 동체부로 만든 놀이 알도 있다(데(Д)-24방안, 레벨 -137㎝).

제9인공층 제거 후에 게(Г)-예(Е)-23-26방안에서 갈색 사질토를 배경으로 한 단단한 갈색 사질토 얼룩이 확인되었는데 발굴구역의 동쪽과 서쪽 섹터 사이의 둑 아래 및 남벽 아래로 이어진다(도면 94). 이 얼룩은 토양이 약간 말랐을 때에 특히 잘 관찰되었다. 토양의 표면이 더 빨리 말라 잘 구분되었다. 데(Д)-26방안에서는 청동 띠꾸미개(№ 28, 레벨 -145㎝)가 출토되었다. 제10인공층을 제거한 다음에 레벨은 -153/-157㎝가 되었다. 이 얼룩의 크기는 줄어들었고, 동쪽 경계는 0.5m 남쪽으로 이동되었다.

동쪽 섹터의 남쪽 부분에서는 제8인공층 제거 후에도 여전히 엠(М)-25-26방안과 이(И), 줴(Ж)-24-26방안에 2개의 부식 사질토 얼룩 형태의 군 참호 흔적이 남아 있었다. 두 번째 얼룩에서 크기가 0.95×0.7m이고 두께가 0.5㎝인 현대의 철판과 다른 부정형의 철제 유물편이 발견되었다(도면 93). 그 철판의 서쪽으로 제(З)-25방안에서는 깨진 윤제토기가 출토되었다.

섹터의 북쪽 부분은 모래가 더 많은 토양이었는데 이 레벨의 층에는 펄 간층이 섞인 황갈색 모래가 다수를 점하고 있었다. 북서쪽 모서리 부분에서는 이 모래가 큰 돌들이 포함된 단단한 갈색 사질토 얼룩을 둘러싸고 있었다(도면 95). 11개의 돌로 된 첫 번째 돌무지는 발굴구역의 북벽 부근에 집중되어 있었고, 돌들의 크기는 10×10㎝부터 34×48㎝까지이다. 돌들 표면의 레벨은 -123/-129㎝ 사이, 기저부의 레벨은 -136/-137㎝이다. 이 돌무지 돌들 중 까(К), 엘(Л)-19-21방안의 일부는 2013년도 발굴조사에서 일부 노출된 바 있다. 제9인공층의 상면 레벨에서 이 돌무지들 사이로 벽(첫 번째 돌무지)의 기초를 이루는 것으로 보이는 큰 돌들이 확인되었다. 기초 돌들의 크기는 20×24㎝부터 40×60㎝까지이며, 그 상면의 레벨은 -106㎝부터 -117㎝까지, 기저부의 레벨은 -137㎝부터 -141㎝까지이다. 벽 기초의 남쪽 끝 부분에서 서쪽으로 0.6m 거리인 이(И), 까(К)-20방안에서 숯, 소토, 잔돌 등이 다량 포함되어 있는 얼룩이 확인되었다. 이 얼룩의 크기는 1×0.52m이다.

또 하나의 다른 돌무지가 이(И), 까(К)-21방안에서 확인되었다(도면 95). 이 돌무지는 기본적으로 서로 나란히 놓은 길쭉하고 작은(7~20㎝ ~ 8~26㎝) 자갈돌들과 잔돌들로 이루어져 있다. 이 돌무지의 길이는 약 80㎝이다. 돌들의 상면 레벨은 -127㎝부터 -128㎝까지이고, 이 부분 발굴구역 상면의 레벨은 -135/-136㎝이다.

제8인공층 정리조사 중에 금속 유물들이 출토되었는데, 그중에는 2점의 주철제 차관(№ 6, 베’(Б’)-25방안, 레벨 -143㎝, № 9, 베’(Б’)-20방안, 레벨 -142㎝)(도면 96), 용도 불명의 철제 유물편들(№ 16a, 베’(Б’)-22방안, 레벨 -145㎝; № 7, 엔(Н)-21방안, 레벨 -129㎝; № 11, 엠(М)-22방안, 레벨 -125㎝)(도면 97, 99, 100), 용도 불명의 주철제 유물편(№ 8, 엔(Н)-22방안, 레벨 -123㎝), 그리고 부정형 금속편들(아(А)-25방안, 레벨 -146㎝; 베’(Б’)-18방안, 레벨 -142㎝; 붸’(В’)-19방안, 레벨 -143㎝; 베’(Б’)-17방안, 레벨 -138㎝; 붸’(В’)-25방안, 레벨 -140㎝)이 있다. 그 외에도 3점의 둥근 홍옥 목걸이 알(№ 5, 엘(Л)-19방안, 레벨 -138㎝; № 10, 엠(М)-17방안, 레벨 -122㎝; № 14, 까(К)-21방안, 레벨 -143㎝)(도면 101~103), 둥글넓적한 홍옥 목걸이 알(№ 16, 엘(Л)-21방안, 레벨 -145㎝)(도면 104), 그리고 1점의 타원형 홍옥 목걸이 알(№ 15, 엘(Л)-25방안, 레벨 -139㎝)(도면 105)이 있다.

전체적으로 제8인공층을 제거할 때에 제44구역에서는 모두 21점의 토기 동체부로 만든(아(А)-25방안, 레벨 -150㎝; 붸’(В’)-25방안, 레벨 -140㎝; 예(Е)-25방안, 레벨 -137㎝; 까(К)-21방안, 레벨 -138㎝; 엠(М)-25방안, 레벨 -145㎝; 줴(Ж)-23방안, 레벨 -134㎝; 까(К)-26방안, 레벨 -146㎝; 엘(Л)-22방안, 레벨 -139㎝; 엠(М)-22방안, 레벨 -138㎝; 줴(Ж)-23방안, 레벨 -134㎝; 엘(Л)-21방안, 레벨 -138㎝; 제(З)-26방안, 레벨 -142㎝; 엠(М)-22방안, 레벨 -138㎝; 데(Д)-24방안, 레벨 -137㎝; 제(З)-23방안, 레벨 -135㎝; 까(К)-23방안, 레벨 -144㎝, 엔(Н)-21방안, 레벨 -138㎝; 제(З)-25방안, 레벨 -138㎝; 제(З)-24방안, 레벨 -139㎝), 기와로 만든(엔(Н)-24방안, 레벨 -140㎝), 혹은 사암으로 만든(이(И)-26방안, 레벨 -152㎝) 놀이 알이 출토되었다.

다량으로 발견된 토기편들은 서쪽 섹터에서는 주로 그 북동쪽 부분에, 동쪽 섹터에서는 주로 그 중앙 부분에 각각 집중되어 있었다(도면 107~121, 122~128). 제9인공층을 두께 10~12㎝로 정리조사할 때에 철제판편(베(Б)-24방안, 레벨 -162㎝)(도면 129)과 토기 동체부, 드물게는 기와 혹은 돌로 만든 19점의 놀이 알(베’(Б’)-22방안, 레벨 -160㎝; 아’(А’)-24방안, 레벨 -160㎝; 제(З)-24방안, 레벨 -157㎝ 등등)이 출토되었다(도면 130).

제10인공층에서는 전체적으로 주로 토기 동체부, 드물게는 기와 혹은 돌로 만든 39점의 놀이 알(게(Г)-24방안, 레벨 -156㎝; 게(Г)-24방안, 레벨 -156㎝; 줴(Ж)-26방안 등등)이 출토되었다. 그 외에도 제9인공층과 제10인공층에서는 대부분 윤제인 다량의 토기편들이 출토되었다(도면 131~175, 176~185).

제4건축면

제4건축면 서쪽 섹터는 그 윗부분이 제9인공층 상면 레벨에서 이미 노출되었고, 그 아랫부분은 제11인공층의 토층들을 포함한다(도면 186~189). 이 제4건축면에서는 5기의 유구가 조사되었다. 그중에는 아(А), 베(Б)-23-26방안의 24호 주거지, 베(Б), 붸(В)-19-20방안과 붸(В), 게(Г)-17-18방안의 유구들, 그리고 15호 주거지와 14호 주거지가 있다.

서쪽 섹터 아(А), 베(Б)-23-26방안의 24호 주거지 서쪽 섹터의 동쪽 부분에서 제9인공층의 상면 레벨에서 갈색의 단단한 사질토층에서 남서-북동 방향으로 하나의 열을 이루는 돌들이 노출되었다(도면 190). 돌들의 크기는 평균 16×10㎝, 18×10㎝이다(레벨 -143/-149㎝). 베(Б)-23방안에서는 크기가 23×35㎝, 25×14㎝(레벨 -144/-149㎝)인 2개의 큰 덩이 돌이 노출되었다. 이 돌 유구의 범위 내에서 큰 토기편들, 황갈색의 점토 얼룩, 그을음 흔적, 그리고 숯들이 노출되었는데, 황갈색 점토 얼룩은 대개 석벽과 공반하고 있어 돌 사이를 메운 재료 역할을 하였음을 알 수 있다. 다음에 두께 10㎝ 정도로 정리조사를 하자 2줄 고래를 이루는 2열의 석렬이 나타났다(도면 191, 194). 이 석렬은 남서-북동 방향으로 나 있고, 대개 크고 납작한 돌들로 쌓아 만들었다(도면 193, 194). 돌들의 크기는 39×20㎝, 32×24㎝, 24×16㎝, 20×20㎝, 30×20㎝, 30×12㎝, 22×20㎝, 22×12㎝이다. 레벨은 -150/-160㎝ 사이이다. 베(Б)-23방안에는 크고 납작한 삼각형 돌이 수직으로 세워져 있다(도면 195). 이 돌의 크기는 50×12㎝, 높이는 39㎝이다(레벨 -127/-166㎝). 이 돌은 고래의 위를 덮었던 덮개 돌 중의 하나였을 것이다. 이 부분에서 주거지의 경계를 나타내는 것으로 보이는 외벽은 길이가 3.9m이다. 내벽은 길이가 1.7m이다. 고래의 너비는 약 30㎝이고 깊이는 4~6㎝이다. 구들 고래의 내부 퇴적토는 그을음이 섞인 흑갈색 사질토였다. 베(Б)-23방안에서 구들은 거의 직각을 이루며 북서쪽으로 방향을 바꾼다(도면 196). 구들 안쪽 두께 5㎝ 이하로의 정리조사를 통해 아(А)-23방안에서 북서-남동 방향으로 나 있는 고래 하나의 흔적을 확인할 수 있었다(도면 197, 198). 이 고래 흔적은 암갈색의 불탄 사질토 위에 놓여 있는 크기가 20×20㎝, 10×8㎝, 16×10㎝인 수 개의 돌들로 이루어져 있다. 이 돌들은 레벨이 -153/-159㎝ 사이이다. 한편 이 고래는 제40구역에 부분적으로만 남아 있지만 2009년도에 제 40구역의 아’(А’)-베(Б)-21-22방안에서 노출된 바가 있는데 당시에는 이 고래를 11호 주거지와 관련된 것으로 파악하였다(『2009년도 연해주 크라스키노 발해성 한·러공동발굴조사보고서Ⅱ』, 2011: 92, 도면 128). 하지만 2014년도의 발굴조사는 당시의 석벽이 24호 주거지의 구들 고래임을 보여 주었다. 이 고래 벽의 추정 길이는 3.6m이다.

고래 석벽의 내부 퇴적토 윗부분은 제10인공층의 레벨에서는 단단한 갈색과 단단한 암갈색 사질토였다. 그 외에도 이 레벨에서 작은 회색 점토 얼룩들과 개별 돌들이 확인되었다. 그 돌들의 크기는 30×18㎝, 20×18㎝, 14×12㎝, 10×8㎝이며, 레벨은 -157/-160㎝ 사이이다. 이 주거지의 북서쪽 경계는 베’(Б’)-21-게’(Г’)-22방안 부분을 지날 것으로 생각되는데 이곳에는 단단한 사질토가 다양한 크기의 갈색 모래와 경계하고, 베’(Б’)-21-22방안에 레벨이 -142/-158㎝인 중간 크기의 돌들(10×8㎝, 18×18㎝, 20×18㎝, 20×10㎝)이 남아 있기 때문이다.

다음에는 제11인공층의 상면 레벨에서 고래의 내부 퇴적토를 8~10㎝의 두께로 정리조사하였다(도면 199). 내부 퇴적토는 대개 단단한 암갈색 사질토였다. 베’(Б’)-아’(А’)-24방안에서는 남서쪽에서 북동쪽으로 나있는 부드러운 갈색 사질토 얼룩이 확인되었다. 이 얼룩은 길이가 2.6m, 너비가 1m이다. 이 얼룩에는 중간 크기의 돌들로 된 작은 돌무지가 위치하는데 그중 몇몇 돌들은 이미 제10인공층 상면에서 모습을 드러내었다. 이 돌들은 크기가 30×20㎝, 20×18㎝, 20×12㎝, 10×10㎝이며, 레벨은 -158/-164㎝이다. 이 돌들에서는 그 어떤 정형성이 전혀 확인되지 않았다(도면 200).

주거지 중앙 부분인 베’(Б’)-아(А)-22-25방안에서는 황색 점토가 많이 들어 있기도 한 황갈색 사질점토 얼룩들이 노출되었는데 무너진 벽의 흔적일 수도 있을 것이다. 이 층은 두께가 4~9㎝이고, 제12인공층 상면 레벨의 아(А), 아’(А’)-25방안에 위치하는 아궁이를 덮고 있었다(도면 201). 이 아궁이는 심하게 불에 탄 크기가 90×110㎝인 적갈색 사질토 얼룩의 형태이며, 그을음과 회색 점토 얼룩 및 재가 포함된 흑갈색의 사질토로 둘러싸여 있었다. 이 아궁이는 남동-북서 방향으로 g-h선을 띠워 내부를 절개 조사하였다. 내부 퇴적토는 암갈색 사질토였으며, 두께는 5~14㎝였다. 내부 퇴적토인 암갈색 사질토 내에는 명황색 재층과 그을음과 재가 섞인 흑갈색 사질토층, 재가 섞인 적갈색 사질토층 등이 섞여 있었다. 아궁이의 추정 바닥은 갈색 사질토층으로 되어 있었다(도면 202). 제12인공층 상면 레벨에서 주거지 내부 퇴적토의 아랫부분은 작은 회색 점토 얼룩, 그을음 흔적, 중간 크기의 개별 돌들(10×10㎝, 20×14㎝, 10×12㎝, 10×8㎝)(레벨 -165/-170㎝)이 섞인 단단한 암갈색 사질토였다. 붸’(В’)-23방안에서는 크기가 1×1.2m인 단단한 황갈색 사질토 얼룩이 노출되었다(도면 203).

따라서 서쪽 섹터에서는 제4건축면 레벨에서 2줄 고래와 아궁이가 있는 추정 면적 14㎡인 주거지가 조사되었다. 주거지는 모서리들이 방위 방향을 향하는데, 제3건축면에서 노출된 23호 주거지와 동일한 구도를 가졌다. 퇴적층의 두께는 약 15㎝였다.

주거지 내의 제10인공층 레벨에서 철제 구상 유물(№ 22, 베(Б)-23방안, 레벨 -160㎝)(도면 204), 주철제 바퀴 차관편(№ 23, 베(Б)-25방안, 레벨 -157㎝)(도면 205), 비녀못(№ 24, 베(Б)-25방안, 레벨 -156㎝)(도면 206), 철제 받침판(№ 25, 아(А)-26방안, 레벨 -157㎝) (도면 207), 용도 불명의 철제 유물편(№ 37, 아(А)-23방안, 레벨 -160㎝)(도면 208)이 출토되었다. 제11인공층 레벨에서는 철제 못편(№ 35, 게’(Г’), 붸’(В’)-23방안, 레벨 -166㎝)(도면 209), 용도 불명의 철제 유물편(№ 36, 붸’(В’)-25방안, 레벨 -168㎝)(도면 210), 제12인공층 상면에서는 철제 유물편(№ 50, 아’(А’)-26방안, 레벨 -173㎝), 주철제 차관편(№ 51, 베(Б)-23방안, 레벨 -163㎝)(도면 211)이 각각 출토되었다.

서쪽 섹터 북쪽 부분 베’(Б’)-게’(Г’)-17-21방안의 유구

베’(Б’)-붸’(В’)-19-20방안에서는 제10인공층 상면 레벨의 갈색 사질토층에서 큰 크기와 중간 크기의 돌들로 된 돌무지들과 숯과 소토가 많이 들어 있는 불탄 얼룩들이 노출되어 이곳에 제3건축면의 주민들에 의해 심하게 파괴된 어떤 유구가 있다는 추정을 하게 되었다(도면 212).

첫 번째 돌무지는 남서-북동 방향으로 짧은 선을 이루고 베’(Б’)-붸’(В’)-20방안에 위치하는데 아마도 제3건축면의 23호 주거지와 관련이 있는 고래 구들의 벽이었을 것이다. 이 추정에 대해서는 벽의 방향과 돌들의 레벨이 -145/-147㎝인 점이 뒷받침한다.

두 번째 돌무지는 베’(Б’)-붸’(В’)-19방안에 위치한다. 이 돌무지에서는 4개의 크고 납작한 돌들(30×28㎝, 20×20㎝, 32×18㎝, 20×12㎝)과 서로 밀접하게 놓여있는 중간 크기의 납작한 돌들(18×10㎝, 10×12㎝, 10×10㎝, 10×8㎝)이 구분된다. 이 돌무지 돌들의 레벨은 -153/-158㎝이다. 이 부분을 2~3㎝ 두께로 정리 조사하자 돌들의 크기가 드러났고, 이 돌들이 입자가 작은 갈색 모래층에 위치하고 있음이 확인되었다. 또한 새로운 3개의 큰 돌(30×18㎝, 30×14㎝, 24×14㎝)이 베’(Б’)-19-20방안에서 노출되었는데 레벨이 -162/-164㎝였다. 이 돌무지 부분에서 금속 슬래그편들, 동물 뼈들, 숯과 소토 등이 발견되었다(도면 212).

이 유구와 발굴구역의 서벽 아래로 지나가는 게’(Г’)-20방안의 적갈색 사질토 얼룩이 관련 있을 것이다. 그 얼룩은 크기가 90×30㎝이고, 달구어진 층의 두께는 약 5~12㎝이다(도면 213). 이곳에서 불에 탄 목재편들이 발견되었다. 이 불탄 목재편들은 남동-북서 방향으로 놓여 있었고, 크기가 하나는 18×8㎝(레벨 -152㎝), 다른 하나는 10×5㎝(레벨 -159㎝)였다. 그 외에도 하나의 칼에서 부러져 나온 2점의 칼편(№ 26, № 27, 게’(Г’)-20방안, 레벨 -149/-152㎝)이 발견되었다(도면 214). 숯과 소토가 많이 들어 있는 갈색 사질토 얼룩이 게’(Г’), 붸’(В’)-17-18방안에서 노출되었는데 그 가장자리를 따라 입자가 큰 갈색 모래와 큰 입자의 모래로 된 작은 황갈색 모래 얼룩들이 확인되었다(도면 215). 두께를 확인하기 위해 남서-북동 방향으로 H-O선을 따라 둑을 남기고 내부를 조사하였다(도면 198). 그 결과 불탄 층의 두께가 남서쪽 부분에는 28㎝이고 북동쪽으로는 10㎝까지 얇아지다가 점차 사라지는 등 동일하지 않은 것을 알게 되었다(도면 216). 아마도 이 얼룩들은 불탄 구조물의 무너진 벽의 잔재일 것인데 그 잔재는 소토와 숯이 포함된 단단한 갈색 사질토 얼룩 형태이고 베’(Б’)-17방안에서도 확인되었다. 이 유구 내부 퇴적토의 윗부분은 기본 층이 단단한 갈색 사질토가 아니었다. 이와 같은 양상은 두께 6~8㎝로 제10인공층을 정리조사한 후에도 크게 변하지 않았다. 붸’(В’)-18방안, 게’(Г’)-19방안에서는 북-남 방향으로 놓여 있는 불탄 목재편들이 발견되었다(레벨 -163/-171㎝)(도면 217). 이 유구의 내부 퇴적토는 갈색 사질토였지만, 이 레벨(제11인공층)에서 유구의 추정 남쪽 경계를 확인할 수 있었다. 아마도 이 경계는 게’(Г’)-22방안에서 베’(Б’)-20방안으로 길게 늘어져 있는 얇은 회색 점토 띠일 것이다. 붸’(В’)-21방안에서는 이 띠와 나란히 크기가 18×16㎝, 20×12㎝, 8×6㎝, 10×6㎝인 수 개의 돌이 노출되었다(레벨 -154/-162㎝)(도면 218).

따라서 서쪽 섹터의 북쪽 부분에서는 다른 파괴된 구조물의 잔재가 발견된 것이다. 이 유구는 위 건축면 주민들의 활동에 의해서뿐만 아니라 화재에 의해서도 훼손되었다. 아마도 이 유구는 모서리들이 방위 방향을 향하고 있었을 것이며, 만약에 이 추정이 맞다면 제40구역에 대한 발굴조사 시 아’(А’)-16-19방안의 -157/-162㎝ 레벨에서 화재 시 무너진 그 구조물의 불탄 잔재가 발견된 것이라 판단할 수 있다. 이 유구는 제4구역과 제40구역에 대한 발굴조사 시에 그 동쪽 모서리 부분이 노출된 것이고, 아궁이를 포함하는 나머지 대부분은 제40구역 서쪽 구역의 서벽 너머에 그대로 남아 있다.

이 섹터의 유구 범위 내인 베’(Б’)-게’(Г’)-17-21방안에서 대형 동체부편들(붸’(В’)-21방안, 레벨 -158㎝)을 포함하는 다수의 토기편과 토기 동체부로 만든 놀이 알들(베’(Б’)-18방안, -158㎝; 베’(Б’)-20방안, 레벨 -158㎝; 붸’(В’)-21방안, 레벨 -158㎝)이 출토되었다

동쪽 섹터의 15호 주거지

15호 주거지는 2009년도에 제40구역의 제11인공층에서 이미 노출된 바 있다(레벨 -135㎝). 줴(Ж), 제(З)-22방안에서 주거지의 모서리 부분이 숯과 황갈색 점토가 포함된 단단한 암갈색 사질토 구역의 형태로 발견된 것이다. 제14인공층에서 이 층은 범위가 넓어져 예(Е)-제(З)-21-22방안에서도 확인되었다. 이 주거지는 제3건축면에 속하는 것으로 판단되었다(『2009년도 연해주 크라스키노 발해성 한·러공동발굴조사보고서Ⅱ』, 2011: 240, 241).

제44구역에서 15호 주거지의 윤곽은 제9인공층을 제거한 다음에 처음 노출되었다(레벨 -143㎝)(도면 219). 주거지 수혈의 윤곽이 보다 분명하게 드러난 것은 제10인공층을 제거하고 난 다음이었다(레벨 -150㎝). 엘(Л)-24-25방안의 황갈색 모래층에서 주거지의 동쪽 경계가 숯, 토기편, 소토 등이 포함된 크기 2.26×0.66m의 길쭉한 암갈색 사질토 얼룩 형태로 분명하게 확인되었다(도면 220). 주거지의 북쪽 경계는 다양한 크기의 모래가 포함된 단단한 갈색 사질토층에 의해 구분되었다. 주거지의 서쪽 부분은 양상이 분명하지 않았지만, 일부 서쪽 경계는 줴(Ж)-26방안의 다양한 크기의 황갈색 모래층에서 확인되었다. 줴(Ж)-23-25방안에서는 이 모래층이 다른 보다 늦은 시기의 길이 3.8m, 너비 0.5~0.7m인 추정 배수 도랑에 의해 훼손되었다(도면 221). 북쪽 부분의 제(З), 이(И), 까(К)-22-24방안에서 이 유구가 제3건축면에 속하는 크기 1.5×2.1m의 작은 장방형 수혈(2호 수혈)을 자르고 지나간다. 남쪽 부분에서는 이 층이 제(З), 이(И)-26-25방안에서 10호 구덩이에 의해, 동쪽 부분에서는 11호 구덩이에 의해 각각 훼손되었다. 따라서 15호 주거지의 내부 퇴적토를 완전히 정리조사하기 전에 이 유구가 제3건축면의 보다 늦은 건축물들에 의해 심하게 파괴되어 있었음을 알 수 있다.

주거지 내부 조사는 가운데 2개의 둑을 십자 모양으로 배치하고 4개의 섹터로 구분하여 실시하였다. 주거지 내부 퇴적토는 윗부분, 중간 부분, 아랫부분으로 나누어 조사하였다(도면 222). 내부 퇴적토의 윗부분을 조사하자 주거지 내부의 기본 토층은 다양한 크기의 모래가 섞인 단단한 갈색 사질토임이 확인되었다(도면 223, 224). 주거지의 남쪽 부분인 10호 구덩이 주변 토양은 보다 부드러웠다. 줴(Ж)-23방안에서는 직경 40㎝이고 깊이 10㎝인 작고 둥근 구덩이(9호)가 조사되었는데 다양한 크기의 황갈색 모래로 채워져 있었다(도면 270). 줴(Ж), 제(З)-23방안에는 둑 아래로 크기가 26×40㎝인 장방형의 황갈색 점토 얼룩이 지나갔다. 이 레벨(-157/-169㎝) 상면에서 토기편들과 숯들, 그리고 드물게는 작은 소토덩이들이 확인되었다(도면 226). 돌구조물은 존재하지 않았지만 이(И), 까(К)-24, 25방안에서 무질서하게 흩어져 있는 돌들이 수 개 발견되었다. 그 돌들의 크기는 4×10㎝부터 11×20㎝까지이며, 레벨은 -154/-163㎝이다. 까(К)-26방안에서 유구의 벽이 “복도”를 형성하며 동쪽으로 심하게 굽어진다.

내부 퇴적토의 중간 부분은 주거지 북쪽과 남쪽 부분의 레벨 차이를 고려하여 5~9㎝ 깊이로 조사하였다. 이 레벨(-163/-174㎝)에서 내부 퇴적토는 보다 많은 토기편과 숯을 포함하였고, 그 외에도 석탄편들(이(И)-22방안, 레벨 -165㎝)도 발견되었다(도면 227, 228). 전체적으로 토층은 제(З)-23방안에서는 소토와 숯을 포함하는 부정형의 단단한 갈색 사질토 얼룩이 확인되는 등 단일하지 않았고 수많은 얼룩이 나타났다. 줴(Ж), 제(З)-23-24방안에서는 넓고 길쭉한 회갈색 모래 얼룩(2×0.8m)이 노출되었으며 동일한 토층이 남쪽으로 11호 구덩이를 둘러싸고 있었다. 주거지의 남쪽 부분인 이(И), 까(К)-26방안에서는 동쪽으로 10호 구덩이와 경계하고, 발굴구역의 남벽 아래로 지나가는 암회갈색 사질토 얼룩이 발견되었다. 서쪽으로 굵은 모래가 섞인 부드러운 황갈색 사질토층이 10호 구덩이를 둘러싸고 있었다. 예(Е), 줴(Ж)-23-24방안에서는 심하게 달구어진 얼룩이 확인되었다(도면 229). 우리는 그것이 무너진 벽의 목재 구조물에 의해, 어쩌면 무너진 지붕에 의해 만들어졌을 수도 있다고 추정하였다.

주거지의 내부 퇴적토 아랫부분을 4~6㎝ 깊이로 정리하자 대부분의 범위에서 다양한 크기의 황갈색 모래층이 노출되었다(도면 230). 이 레벨에서 유구 실측을 한 후 둑을 제거하였고(도면 231~234), 주거지 바닥을 최종 정리조사하였다(도면 235). 줴(Ж), 제(З)-23방안에서는 바닥에 돌을 놓은 구덩이가 조사되었다. 아(А)-베(Б) 선 둑에 들어간 제(З)-23방안의 11A호 구덩이는 기둥 구덩이임이 분명하였다(도면 236). 이 구덩이는 직경이 크지 않고(24㎝), 깊이가 38㎝이며, 바닥에는 돌이 깔려 있고, 벽에는 점토가 발라져 있다(도면 237). 두 번째 10A호 구덩이는 약간 더 크며(38×40㎝, 깊이 18㎝), 마찬가지로 기둥 구덩이일 수 있는데, 바닥에 납작한 돌들이 놓여 있기 때문이다. 아마도 이 구덩이들은 주거지의 골조 부분과 관련 있을 것이다. 그 구덩이들에 벽이나 지붕을 받치는 기둥을 세웠을 것이다.

이 레벨의 기본 토층은 다양한 크기의 황갈색 모래이지만, 줴(Ж), 제(З)-25, 26방안과 제(З), 이(И)-24방안에는 다양한 크기의 모래, 소토, 숯, 토기편을 포함하는 단단한 갈색 사질토 얼룩도 남아 있었다. 또 다른 2개의 단단한 갈색 사질토 얼룩이 예(Е), 줴(Ж)-23방안(크기 60×58㎝)과 이(И), 까(К)-25방안(30×50㎝)에 위치한다. 주거지가 둑 아래로 지나가기 때문에 그 규모는 추정만 할 수 있을 뿐인데 대략 4.4×4.2m 크기이다.

주거지 바닥(레벨 -172/-184㎝)에서는 다량의 유물이 출토되었다. 까(К)-25방안에서는 토기 동체부와 기와로 만든 놀이 알 7개가 무더기로 발견되었고(레벨 -176㎝, -179㎝, -180㎝), 이웃하는 엘(Л)-25방안(레벨 -169/-170㎝)과 까(К)-24방안(레벨 -169㎝)에서도 3개가 출토되었다. 내부 퇴적토의 윗부분을 정리할 때에도 토기 동체부로 만든 놀이 알들이(엘(Л)-25방안, 레벨 -170㎝; 까(К)-25방안, 레벨 -180㎝; 까(К)-25방안, 레벨 -179㎝ 등등), 내부 퇴적토의 중간 부분에서도 토기 동체부로 만든 놀이 알들이(까(К)-23방안, 레벨 -170㎝; 제(З)-23방안, 레벨 -170㎝; 이(И)-26방안, 레벨 -180㎝ 등등) 각각 발견되었다. 주거지 바닥에서는 철제 못(№ 40, 까(К)-23방안, 레벨 -159㎝)(도면 238), 2점의 철제 유물(№ 42, 줴(Ж)-23방안, 레벨 -170㎝), 칼편(№ 41, 줴(Ж)-26방안, 레벨 -168㎝)(도면 239, 240), 토제 도가니편(까(К)-25방안, 레벨 -167㎝)이 출토되었다. 그 외에도 15호 주거지에서는 다량의 토기편이 출토되었다(도면 241~254). 따라서 15호 주거지는 모서리들이 둥그스름한 준장방형의 수혈에 만든 것이다. 주거지의 크기는 대략 5×5m이다. 주거지의 내부 퇴적토는 후대 건축물에 의해 심하게 훼손된 상태였는데, 바로 그렇기 때문에 노지가 발견되지 않았을 것이다. 노지는 수혈 2의 남서쪽에 위치하였을 것이다.

동쪽 섹터의 14호 주거지

이 주거지의 일부는 제40구역의 제14인공층(레벨 -146㎝)에서 이미 노출되었고 2009년도에 조사된 바 있다. 당시에는 이 주거지의 일부가 9호 주거지와 관련될 것으로 판단하였다(『2009년도 연해주 크라스키노 발해성 한·러공동발굴조사보고서Ⅱ』, 2011: 239). 주거지의 벽은 회색 얼룩들이 포함된 황색 점토 띠에 의해 구분되었다. 이 점토 띠는 굴뚝으로 이어진다.

제44구역의 동쪽 섹터에서 14호 주거지의 윤곽이 제9인공층 제거 후에 이(И), 까(К)-17-21방안에서 갈색사질토 얼룩 및 굵은 모래가 섞인 갈색 사질토 얼룩의 형태로 확인되었다(레벨 -144/-145㎝(『2009년도 연해주 크라스키노 발해성 한·러공동발굴조사보고서Ⅱ』, 2011: 240, 241)(도면 255). 주거지 가장자리는 아직 명확하게 구분되지 않았지만 곳곳에서 펄 간층이 포함된 황갈색 모래가 관찰되었다. 주거지 내부는 10~12㎝ 두께씩 두 단계에 걸쳐 조사하였다(도면 256). 주거지의 남쪽 부분은 더 늦은 시기에 만들어진 1호 노지에 의해 훼손되었음이 확인되었다(도면 257).

주거지의 나머지 부분은 기본 토층이 크기가 다양한 입자의 모래가 섞인 갈색 사질토였고, 발굴구역의 서벽 부근인 이(И)-17-19방안에서는 점토가 포함된 갈색 사질토 얼룩, 황갈색 모래 얼룩(까(К)-18, 19; 이(И)-20-21), 황갈색 및 연황갈색 점토 얼룩(이(И), 까(К)-17방안, 이(И)-19방안)이 분포하였다.

다음 단계에서는 주거지 내부 퇴적토의 아랫부분을 조사하였다(레벨 -165/-168㎝). 주거지의 경계가 분명하게 드러났는데 주거지 북쪽 모서리는 엘(Л)-17방안에, 남쪽 모서리는 까(К)-21방안에 각각 위치하였다(도면 258). 동벽의 전체 길이는 3.8m이다. 방향을 통해 볼 때에 제4구역에서 조사된 주거지의 경계와 제40구역에서 조사된 주거지의 경계가 일치한다. 주거지 동벽을 따라 2개의 큰 돌이 까(К)-17, 18방안(레벨 -155㎝, 크기 14×44㎝)과 까(К)-19방안(레벨 -157㎝, 크기 20×34㎝)에, 그리고 7개의 돌로 된 돌무지가 까(К)-20방안(레벨 -148/-156㎝, 크기 6×10㎝부터 12×20㎝까지)에 각각 위치하였다.

회갈색 사질토 띠 아래에서는 둥그스름하게 달구어진 적갈색 사질토 얼룩이 노출되었는데 직경은 1.3m이고 가장자리를 따라 3개의 큰 돌(이(И)-19방안, 레벨 -165㎝, 크기 15×18㎝, 14×26㎝, 19×20㎝)이 위치한다(도면 259). 이 노지의 북쪽 가장자리 곁에는 수직으로 세워진 다른 돌이 하나 더 있다. 2호 노지로 명명된 이 노지에 대해서는 절개조사를 하였다(도면 260). 2호 노지의 두께는 약 20㎝이다. 레벨(-165/-168㎝)로 보아 이 노지는 14호 주거지 레벨에 상응하며, 이 주거지의 가운데에 위치한다(도면 261).

14호 주거지의 규모는 약 3.8×5.2m이다. 내부 퇴적토의 두께는 약 20㎝이다. 이 주거지에는 구들이 있었는데 연도는 2009년도에 조사되었고, 그 외에도 주거지의 남서쪽 모서리 부분에서 굴뚝도 확인되었다. 주거지의 동쪽 부분에는 노지(2호 노지)가 위치한다. 주거지의 남쪽과 남서쪽의 벽들이 붕괴되었을 때에(그 흔적은 황갈색 점토 얼룩과 띠 형태로 발견되었다) 1호 노지와 석벽이 만들어졌다. 이 노지는 주민들의 경제적 필요에 의해 만들어졌을 것이며, 노지를 만들 때에 14호 주거지의 윤곽이 아직 잘 남아 있었을 터인데 왜냐하면 이 노지가 이 주거지의 경계 안에 들어 있기 때문이다. 아마도 14호 주거지의 폐기와 1호 노지의 건축 사이에는 크지 않은 시간적 간격이 있을 것이다(도면 262).

주거지 내부 퇴적토에서 금속으로 만든 적지 않은 수의 유물이 주로 이(И), 까(К)-20, 21방안에서 출토되었다. 철제 판편(№ 53, 이(И)-20방안, 레벨 -163㎝; 이(И)-20-21방안, 레벨 -165㎝), 주철제 솥 동체부편(№ 44, 까(К)-20방안, 레벨 -163㎝; № 45, 까(К)-20방안, 레벨 -163㎝)(도면 263~265), 부정형의 다른 철제 유물편들(№ 46, 이(И)-20방안, 레벨 -163㎝; 이(И)-21방안, 레벨 -172㎝)(도면 266) 등이 그것이다.

제4건축면과 관련된 제10~11인공층 토층의 성격이 레벨에서 노출된 유구들 밖으로 서쪽 섹터는 기본 토층이 단단한 갈색 및 황갈색 사질토였다. 제10인공층 정리조사 시에 토기 동체부와 기와로 만든 놀이 알들(아’(А’)-25방안, 레벨 -164㎝, 붸’(В’)-21방안, 레벨 -165㎝, 게’(Г’)-19방안, 레벨 -165㎝)과 부정형의 철편(붸’(В’)-18방안, 레벨 -158㎝)이 출토되었다(도면 267).

제11인공층 상면에서 동쪽 섹터의 북쪽 부분과 남쪽 부분의 레벨 차이는 약 10㎝였다(평균 레벨은 -153/-160㎝). 동쪽 섹터의 거의 모든 북쪽 및 북동쪽 부분에서 펄 간층이 포함된 황갈색 모래(이(И)-엔(Н)-22방안의 선까지)와 밝고 작은 입자의 황갈색 모래 및 크기가 다양한 입자의 단단한 황갈색 모래 띠(남동-북서 방향으로 엘(Л), 엔(Н)-22, 23방안에 위치)가 확인되었다(도면 268, 269). 동쪽 섹터의 남서쪽 부분 게(Г)-예(Е)-23-26방안에서는 단단한 갈색 사질토 얼룩이 명확하게 모습을 드러내었는데 동쪽 섹터와 서쪽 섹터 사이의 둑 아래로 이어지고 있었다. 이 얼룩의 모서리는 예(Е)-24방안에 위치하며 그와 나란히 데(Д), 예(Е)-23-24방안에는 직경이 88㎝인 달구어진 적갈색 사질토 얼룩이 위치하였다. 큰 돌(20×40㎝)이 예(Е)-24방안에 위치한다(레벨 -148㎝). 이 레벨에서는 9a호 구덩이도 노출되었다. 이 구덩이는 1호 수혈의 벽에서 분명하게 확인되었다(도면 270). 아마도 이 구덩이는 메워졌을 것이고 나중에 수혈에 의해 잘리어 나갔을 것이다. 제10인공층 제거 후에 11호 구덩이의 윤곽이 노출되었다. 이 구덩이는 2호 구덩이 아래에 위치하였고, 그리고 15호 주거지를 동쪽 부분 까(К), 엘(Л)-23, 25방안에서 자르고 들어갔으며, 그 주거지의 둑을 파괴하지 않고 경계 내에 위치하는데, 다시 말해서 주거지의 동벽은 동시에 이 11호 구덩이의 벽이기도 하다(도면 69). 따라서 이 구덩이는 제3인공층에도, 제4인공층에도 속하지 않는다. 마찬가지로 이들 건축면에서 11호 구덩이와 관련 시킬 수 있는 다른 유구도 없다. 이는 11호 구덩이가 아직 주거지의 윤곽이 분명하게 보이고 있을 때에 만들어졌다고 추정할 수 있게 한다. 이 구덩이 내부 퇴적토의 레벨은 정리조사 전에 -154/-160㎝였다. 구덩이의 내부 퇴적토는 토기편과 숯을 포함하는 암갈색 사질토였다. 깊이는 18~20㎝이다. 여기에서 토기 동체부로 만든 3점의 놀이 알이 출토되었다(엘(Л)-25방안, 레벨 -164㎝). 구덩이 내부 퇴적토의 윗부분에서 철제 삽(№ 32, 까(К), 엘(Л)-23방안, 레벨 -154㎝)(도면 74~75)이, 그 아래로 15호 주거지의 둑을 정리조사할 때에 철제 낫(№ 33, 까(К)-24방안, 레벨 -164㎝)(도면 76)이 각각 출토되었다.

그 외 제11인공층 출토 유물 중에는 구상의 금속 유물(№ 54, 줴(Ж)-24방안, 레벨 -180㎝)과 토기 동체부로 만든 놀이 알이 수 점(까(К)-22방안, 레벨 -164㎝; 제(З)-26방안, 레벨 -178㎝) 있다(도면 271).

제11인공층에서는 다량의 윤제토기편과 기와편도 출토되었다(도면 272~284).

제5건축면

제5건축면은 서쪽 섹터에서 제11인공층의 아랫부분과 제12~13인공층을 조사할 때에(도면 287~292), 그리고 동쪽 섹터에서 제12인공층을 조사할 때에(도면 295) 각각 확인되었다. 제5건축면의 레벨은 평균 -167/-190㎝이다. 제5건축면에 속하는 유구들로는 19호, 20호, 24호 구덩이를 포함하는 13호 주거지, 베(Б)-데(Д)-23-26방안의 수혈, 12호, 13호, 14호, 17호, 18호 구덩이, 그리고 엠(М)-엔(Н)-20-22방안의 수혈이 있다.

서쪽 섹터의 13호 주거지

이 주거지의 북동벽은 제40구역에 대한 발굴조사 시(2009년도 발굴조사)에 레벨 -174/-177㎝에서 노출되었다(2009년도 연해주 크라스키노 발해성 한·러공동 발굴조사보고서Ⅱ, 2011: 259). 북동벽은 수 개의 돌로 이루어져 있었고 레벨은 -160/-170㎝였다. 2014년도에 제11인공층을 8~10㎝ 두께로 정리조사할 때에 게’(Г’)-22방안, 붸’(В’)-21방안, 베’(Б’)-20방안의 넓은 띠를 이루는(너비 1~1.7m) 단단한 갈색 사질토층에서 남서에서 북동 방향으로 돌들과 회색 점토 및 재 얼룩이 노출되었다(도면 296, 297). 돌들의 크기는 16×4㎝, 20×6㎝, 10×14㎝, 20×18㎝이다. 레벨은 -168/-165㎝ 사이이다. 다른 크고 납작한 돌 하나는 붸’(В’)-22방안에 위치하였다. 이 돌은 크기가 48×24㎝이고 레벨은 -173/-176㎝이다. 이 석렬은 아마도 13호 주거지의 북서벽 잔재일 것이다. 아(А)-베(Б)-23-24방안에서는 레벨 -175㎝ 깊이에서 남쪽에서 북쪽으로 난 숯과 소토가 많이 섞인 갈색 사질토 얼룩, 그을음이 섞인 적갈색 및 흑갈색 사질토 얼룩이 발견되었다(도면 298). 이 얼룩들은 제40구역의 아(А)-베(Б)-22-21방안의 레벨 -172㎝ 깊이에서 노출되었던 길쭉한 불탄 얼룩의 일부이다. 아마도 이것은 주거지의 무너진 벽의 잔재일 것이다. 베(Б)-23방안에서는 24호로 명명된 구덩이의 흔적이 노출되었다(도면 299). 이 구덩이는 직경이 약 50㎝, 깊이가 18~20㎝이다. 24호 구덩이의 내부 퇴적토는 숯과 소토가 많이 들어 있는 단단한 갈색 사질토였다. 구덩이의 윤곽은 그을음이 섞인 흑갈색 사질토 선에 의해 구분된다. 이 구덩이는 주거지의 서쪽 모서리 부분에 위치하며 기둥구멍일 가능성이 있다. 주거지의 내부 퇴적토는 제12인공층 상면에서는 단단한 암갈색 사질토였다. 13호 주거지의 내부를 제12인공층 레벨에서 정리조사(두께 10~12㎝로 실시)한 다음에는 그 아래에서 황갈색의 점토가 노출되었다(도면 300). 주거지의 북서 경계는 남서쪽에서 북동쪽 방향으로 위치하는 길이 1.6m, 너비 약 30㎝의 숯과 그을음이 많이 포함된 흑갈색 사질토 얼룩 형태와 좁고 길쭉한 갈색 사질점토 띠 형태로 보다 분명하게 구분되었다(도면 301, 302). 주거지의 남동쪽 경계 부분이 심하게 파괴되었음에도 불구하고 아(А)-베(Б)-23-25방안에서 노출된 갈색 사질점토와 아(А)-24-26방안에서 노출된 회갈색의 밝은 사질토는 그 남동쪽 경계에 관해 말해 줄 것이다(도면 303). 주거지 내에서 토기는 주로 북서쪽 경계 부분에 집중되어 있었다.

19호와 20호 구덩이. 이 두 구덩이는 아마도 13호 주거지에 속할 것이다. 19호 구덩이는 게’(Г’)-붸’(В’)-25호 방안에 위치한다(도면 304). 직경은 40㎝이다. 이 구덩이는 제13인공층에서 북쪽, 동쪽, 그리고 남쪽이 가느다란 회색 점토 띠로 둘러싸인 둥근 갈색 사질점토 얼룩의 형태로 확인되었다. 구덩이 내부는 동-서 방향으로 y-y’선을 띠운 다음에 절개조사를 하였다. 구덩이의 깊이는 26㎝이다. 내부 퇴적토는 갈색 사질점토였다. 19호 구덩이는 제40구역의 베(Б)-21-22방안 조사 시에 확인된 19호 구덩이와 하나의 선상에 위치한다. 둘 다 레벨이 -185㎝로 동일하며 깊이도 비슷하다. 두 구덩이 모두 기둥구멍일 것이며 주거지의 동쪽과 남쪽 모서리를 나타낼 것이다.

20호 구덩이. 구조가 다르다. 제13인공층에서 갈색 사질점토의 둥근 얼룩 형태로 노출되었다. 직경은 40㎝이며, 구덩이 가장자리를 따라 중간 크기(16×10㎝, 14×4㎝, 20×4㎝, 14×8㎝)의 돌들이 놓여 있었다. 이 돌들의 레벨은 -177/-182㎝이다. 구덩이에 대한 절개 조사는 동-서 방향의 ф-ф’선을 따라 실시하였다. 구덩이의 깊이는 약 6㎝이며, 바닥에 중간 크기(18×10㎝, 14×9㎝, 14×10㎝, 10×6㎝)의 납작한 돌들이 깔려 있었다. 이 돌들은 레벨이 -188/-189㎝이다. 19호와 20호 구덩이는 둘 다 단단한 회갈색 사질토층에 위치한다(도면 305).

제12인공층 상면 레벨의 게’(Г’)-베’(Б’)-18-21방안에서 무른 황갈색 사질토층이 노출되었는데 크고 작은 토기편과 기와편, 소토와 숯 얼룩들, 슬래그편들, 불탄 목재편들 등이 섞여 있었다(도면 306, 307). 이곳에서 개별 유물로 청동 띠꾸미개(№ 38, 붸’(В’)-19방안, 레벨 -169㎝)(도면 308)와 금속 유물편(№ 48, 붸’(В’)-20방안, 레벨 -167㎝)(도면 309)이 출토되었다. 동일한 토층이 2009년도에 제40구역의 13호 주거지 북동벽 내에서 노출된 바 있다. 이 사실은 이것들이 이 주거지의 마당 흔적일 가능성을 보여 준다. 제12인공층을 6~12㎝ 두께로 정리조사할 때에 이 부분의 내부 퇴적토는 색깔 만이 암갈색으로 바뀌었을 뿐 그 질은 그대로 남아 있었다. 이 내부 퇴적토에는 다량의 토기편, 패각편과 동물 뼈, 놀이 알, 슬래그, 기와편, 숯, 크고 작은 소토 덩이들, 개별 돌들 등이 섞여 있었다(도면 310~313). 마당의 북쪽 경계는 게’(Г’)-베’(Б’)-18방안의 암갈색 사질토 범위 내에 위치할 것이다. 붸’(В’)-19방안에서는 온전한 토기 구연 부분이 출토되었다(도면 314). 작은 입자의 모래가 섞인 무른 갈색 사질토 얼룩들은 위생적인 목적으로 주기적으로 뿌린 흙의 흔적들일 것이다.

제13인공층 레벨에서는 마당 범위 내에서 상호 교차하는 구멍이 있는 토제 유물편(№ 56, 베’(Б’)-20방안, 레벨 -178㎝)이 출토되었다(도면 315). 13호 주거지와 경제 활동을 위한 마당의 추정 전체 면적은 약 30㎡이다.

베(Б)-데(Д)-23-26방안의 수혈

이 수혈은 제13인공층 상면의 레벨 -179/-183㎝에서 서쪽 섹터에서는 갈색 사질점토층에서, 그리고 동쪽 섹터에서는 다양한 크기의 모래가 섞인 황갈색 모래층에서 노출되었다(도면 316). 수혈은 평면 장방형이며, 크기는 2.6×2.4m(6.24㎡)이다(도면 317~319). 깊이는 10㎝까지이다. 수혈의 기본 토층은 단단한 암갈색 사질토이다. 이 수혈에는 2개의 구덩이가 포함되었는데 하나는 수혈 내의 서쪽 모서리 부분인 베(Б)-24방안에 위치하며(23호 구덩이)(도면 320), 다른 하나는 데(Д)-25방안에 위치한다(12А호 구덩이)(도면 321). 21호 구덩이는 직경이 20㎝이고 깊이는 12㎝이다. 23호 구덩이는 직경이 12㎝이고 깊이는 11㎝이다. 두 구덩이 모두 내부 퇴적토는 갈색 사질토이다. 수혈 내의 베(Б)-붸(В)-23-24방안에서 돌들이 확인되었다. 이 돌들은 크기가 10×6㎝부터 34×19㎝까지이다. 돌들의 레벨은 -182/-190㎝ 사이이다. 붸(В)-24방안에서는 크기가 40×20㎝인 다양한 입자의 황갈색 모래 얼룩이 노출되었다. 두 번째 다양한 입자의 갈색 모래 얼룩은 크기가 140×60㎝이며 게(Г)-데(Д)-24-25방안에 위치한다. 수혈의 내부 퇴적토에는 토기편들과 동물 뼈편들이 포함되어 있다.

베(Б)-데(Д)-23-26방안의 수혈은 13호 주거지가 불탄 후에 판 것이다. 이에 대해서는 베(Б)-24방안에서 불에 타 무너진 13호 주거지의 벽을 자르고 지나가는 분명한 수혈의 경계가 증명한다. 이 수혈은 시간적으로 제5건축면과 제4건축면 사이의 중간 단계에 위치한다. 이 수혈에 대한 건축은 베(Б)-23방안의 돌 레벨을 고려할 때에 레벨 -165/-167㎝부터 시작되었을 가능성도 있다. 이 수혈은 제4건축면의 건축가들에게 방해가 되었을 것이고, 따라서 아(А)-베(Б)-23-26방안의 구들이 딸린 24호 주거지를 축조할 때에 메워졌고 다져졌을 것인데 이에 대해서는 수혈의 단단한 내부 퇴적토가 말해 준다.

동쪽 구역에서는 제5건축면에 엘(Л), 엠(М)-19, 20방안에서 엠(М)-18방안으로 하나의 선을 이루는 3개의 구덩이가 해당된다(도면 322).

12호 구덩이. 제11인공층 제거 후에 엘(Л), 엠(М)-19-20방안에서 노출되었다. 크기는 직경 34㎝, 깊이 12㎝이다. 구덩이의 내부 퇴적토는 불탄 것들(숯, 잔 소토)이 섞인 단단한 갈색 사질토이다(도면 323: 1). 13호 구덩이. 내부 퇴적토는 12호 구덩이와 마찬가지로 불탄 것들(숯, 잔 소토)이 섞인 단단한 갈색 사질토이며, 엘(Л)-20-21방안에 위치한다. 직경은 36㎝, 깊이는 24㎝이다(도면 323: 2).

14호 구덩이. 엠(М)-18방안에 위치한다. 내부 퇴적토는 돌이 섞인 단단한 갈색 사질토이다. 구덩이의 깊이는 12㎝, 직경은 30㎝이다(도면 324).

이 세 구덩이들은 상호간의 거리가 약 1m로 모두 가까이 위치하며 북동-남서 방향으로 하나의 열을 이룬다. 이 구덩이들은 하나의 유구를 이룰 수도 있을 것이다. 동쪽 섹터의 남쪽 부분은 양상이 매우 복잡하다. 성의 이 부분은 장기간에 걸쳐 주민들에 의해 많은 건축 행위가 있어 실제의 양상이 크게 변하였을 것이라 생각된다. 제11인공층을 제거하고 난 다음에 이곳에는 둥근 얼룩들이 노출되었는데 우리가 17호와 18호 경제 구덩이로 명명한 것들이다(도면 325, 326).

17호 구덩이. 제(З), 이(И)-26방안의 15호 주거지 아래에 위치한다. 이 구덩이는 발굴구역의 남벽 아래로 이어지며, 너비는 1.34m이다. 구덩이의 윗부분에는 두께가 10㎝까지인 무른 갈색 사질토층이 있었고, 그다음에는 두께가 10~12㎝인 무른 황갈색 사질토층이, 다시 그 아래에는 갈색 사질점토층이 각각 위치하였다. 구덩이의 전체 깊이는 30㎝이다(도면 327).

18호 구덩이. 제11인공층 제거 후에 이(И)-엘(Л)-24, 25방안에서 준장방형인 단단한 갈색 사질토 얼룩의 형태로 노출되었다. 이 구덩이의 북쪽 부분은 2호 수혈을 파괴하고 들어갔다. 제12인공층을 7~10㎝ 두께로 제거하고 난 다음에(레벨 -186/-192㎝) 동쪽 섹터의 가운데 부분 이(И)-엘(Л)-24, 25방안에 상당히 큰 구덩이(1.6×2.1㎝)가 위치하고 있음이 분명하게 파악되었다. 구덩이 북서쪽 부분인 이(И)-24방안에는 크기가 20×40㎝인 큰 돌이 놓여 있었다. 이 돌의 상면 레벨은 -178㎝이고, 주변 토양의 레벨은 -188㎝이다. 내부 퇴적토는 숯과 소토가 포함된 단단하고 알록달록한 갈색 사질토였는데 구덩이의 남쪽 가장자리 쪽에는 다양한 크기의 황갈색 모래 간층이 포함되어 있었다. 이 구덩이의 깊이는 44~47㎝이다(도면 328).

동쪽 섹터 엠(М), 엔(Н)-20-22방안의 수혈

제2건축면 발굴구역의 이 부분에서 1호 수혈이 조사되었다. 1호 수혈은 내부를 40㎝ 깊이로만 조사하였는데, 그것은 더 아래 있는 유구를 파괴할 위험성이 있었기 때문이었다. 제12인공층부터 우리는 이 수혈에 대한 조사를 다시 시작하였다(도면 329). 수혈의 토층은 무른 적갈색 사질토였으며, 불에 탄 것이 분명한 소토 덩이들로 채워져 있었다. 수혈의 단면은 배 모양이고, 가장자리에는 모래가 있었다(도면 330). 수혈은 윗부분과 아랫 부분으로 나누어 내부를 조사하였다. 내부 퇴적토의 윗 부분에는 소토, 숯, 토기편이 많았다(도면 331: 1, 331:2). 내부 퇴적토의 아랫부분에서는 토기편들이 발견되었고, 비교적 큰 불탄 목재편들이 있었다(도면 332, 333). 수혈의 크기를 정확하게 파악할 수가 없었는데 수혈의 일부, 아마도 절반 정도가 발굴구역의 범위를 벗어나 있기 때문이었다. 노출된 부분 중 가장 넓은 곳은 약 2m이다. 수혈의 형태는 둥그스름하고 깊이는 35~50㎝였다. 아마도 이 수혈은 움이었을 것인데, 이에 대해서는 다량의 부엌 폐기물이 말해 준다. 발굴구역 동벽의 토층을 통해 수혈의 남벽이 수직이고 바닥이 기운 것이 잘 확인된다(도면 334). 수혈의 윤곽이 그와 같이 뚜렷한 것은 수혈의 벽에 판자를 덧대고 점토로 발랐기 때문일 수도 있을 것이며, 이것들이 화재 시 이상의 흔적들을 남겼을 것이다. 달구어진 층의 두께와 다량의 불탄 흔적들(도면 335)은 이 수혈이 화재로 인해 파괴되었음을 말한다. 움이 불에 탄 다음에 그 위로 1호 수혈이 만들어졌다. 발굴구역의 동벽에는 1호 수혈과 움 사이의 경계가 잘 관찰된다(도면 335).

내부 퇴적토에서 수많은 유물이 출토되었다. 다량의 토기편, 철제 클립(№ 59, 엔(Н)-21방안, 레벨 -190㎝) (도면 336), 주철제 유물(№ 60, 제(З)-25방안, 레벨 -189㎝)(도면 337), 판상의 금속 유물편(№ 61, 엔(Н)-22방안, 레벨 -189㎝) 등이 발견되었다. 그 외에도 동물 뼈, 물고기 뼈, 불탄 목재편, 식물 알맹이 등 수많은 생물학 자료들이 출토되었는데 덕분에 내부 퇴적토의 상당 부분을 물체질하였다(도면 338). 이 수혈과 제12인공층에서 전체적으로 수많은 윤제 및 수제 토기편들이 수습되었다(도면 339~354).

17호 구덩이. 이 레벨에서 노출되었고 제4건축면에 속한다. 이 구덩이는 엠(М)-20방안에 위치하며 엠(М), 엔(Н)-20-22방안의 수혈 가장자리에서 0.5m 떨어져 있다. 아마도 이 구덩이는 수혈과 관련이 있는 유구일 것이다. 17A호 구덩이의 직경은 18㎝, 깊이는 4~6㎝이다. к-л선을 따라 절개조사하였는데 내부 퇴적토는 불탄 것들이 포함된 단단한 갈색 사질토였다(도면 355).

게(Г)-23방안에는 12A호와 13A호 구덩이 2개가 위치하였다. 이 두 구덩이는 제12인공층 제거 후에 베(Б)-데(Д)-23-26방안의 수혈 윤곽과 함께 노출되었다. 두 구덩이는 수혈의 가장자리에 나란히 위치하며 내부 퇴적토는 불탄 것들이 포함된 갈색 사질토였다. 12A호 구덩이가 수혈의 가장자리를 파괴하고 있기 때문에 이 구덩이는 수혈보다 늦게 만들어졌을 것이다. 구덩이들이 더 이른 시기에 조성되었고 수혈을 만들 때에 그 구덩이들을 메웠을 가능성도 없는 것은 아니다(도면 356).

제5건축면과 관련된 토층의 성격

서쪽 섹터에서는 제5건축면 레벨에서 노출된 유구들을 제외한 제12인공층의 기본 토층은 남쪽 부분은 갈색 사질토, 북쪽 부분은 무른 갈색 사질토와 다양한 크기의 황갈색 모래이다.

동쪽 섹터의 북쪽 부분에는 펄 간층이 섞인 황갈색잔 모래가 많았다. 이 모래는 남쪽으로 가면서 굵은 황갈색 모래로 바뀌었다. 제11인공층을 제거한 다음에 동쪽 섹터의 서쪽 부분에는 단단한 갈색 사질토 얼룩이 아직 남아 있었는데, 이 얼룩은3 데(Д), 예(Е)-25-26방안에서는 다양한 크기의 갈색 모래와 북쪽 부분에서는 단단하고 알록달록한 갈색 사질토와 각각 경계하였다(도면 294). 얼룩의 모서리 부분인 데(Д)-24방안에는 크기가 44×30㎝인 큰 돌이 하나 위치하였다(레벨 -148㎝). 데(Д)-24방안에서는 얼룩 범위 내에서 금속제 유물편(№ 52, 데(Д)-24방안, 레벨 -157㎝)이 하나 출토되었다.

제11인공층을 제거하던 중 제12인공층의 상면에서 잎사귀 모양의 화살촉(№ 49, 게’(Г’)-25방안, 레벨 -170㎝)(도면 357), 금속 유물편(№ 50, 아’(А’)-26방안, 레벨 -173㎝)(도면 358), 그리고 토기 동체부와 기와로 만든 놀이 알들(베’(Б’)-22방안, 레벨 -170㎝; 게’(Г’)-20방안, 레벨 -176㎝)이 각각 출토되었다. 전체적으로 제11인공층을 정리조사할 때에 윤제토기편들(도면 272~283)과 기와편(도면 284)도 출토되었다.

다음의 제12인공층은 서쪽 섹터에서는 두께 10㎝ 이하로 제거하였다. 서쪽 모서리 부분에서는 단단한 갈색 사질토가 노출되었고, 이 섹터의 동쪽 모서리 부분은 다양한 크기의 황갈색 모래가 대부분을 차지하였으며, 이 섹터의 북쪽 부분에서는 무른 갈색 사질토가 주로 노출되었는데 숯, 소토, 그을음 등으로 인해 색깔의 음영이 약간 달라졌다. 동쪽 섹터에서는 이 레벨에서 대부분의 경우 다양한 크기의 황갈색 모래가 노출되었지만, 발굴구역의 서쪽 부분은 이와 달리 수많은 갈색 사질토 얼룩들이 확인되었다. 예(Е)-줴(Ж)-24-26방안의 상당히 넓은 갈색 사질토 얼룩에서는 10호 구덩이 곁에서 연체 동물의 패각과 물고기 뼈가 발견되었다.

제12인공층 정리조사 시에는 철제 유물편(№ 57, 붸’(В’)-17방안, 레벨 -178㎝)(도면 359), 주철제 차관편(№ 58, 아(А)-25방안, 레벨 -172㎝)(도면 360), 토기 동체부와 기와로 만든 놀이 알(게’(Г’)-26방안, 레벨 -186㎝; 베’(Б’)-20방안, 레벨 -177㎝; 베’(Б’)-22방안, 레벨 -178㎝; 아’(А’)-23방안, 레벨 -176㎝; 베’(Б’)-20방안, 레벨 -181㎝) 등이 출토되었다(도면 361). 제12인공층 정리조사 시에는 그 외에도 동쪽 섹터에서 주로 윤제의 토기편들(도면 362~374)과 기와편들(도면 375~378)이 출토되었다.

제6건축면

레벨 -190/-210㎝에 위치한 유구들이 제6건축면에 속하는 것으로 파악되었다(도면 381~383). 바로 붸(В)-예(Е)-23-26방안의 경제 건물 유구, 게’(Г’)-아(А)-21-26방안의 유구, 줴(Ж)-까(К)-23-26방안의 수혈이 제6건축면의 유구들에 해당된다.

게’(Г’)-아(А)-21-26방안의 건축 유구

이 유구는 제15인공층 상면 레벨(-192/-200㎝)에서 노출되었다. 유구의 형태는 평면 장방형이며 벽들이 남서-북동 방향으로 나 있다. 제15인공층 상면 레벨에서 이 추정 건축물 유구는 동쪽 부분은 황갈색 잔 모래 띠에 의해 20㎝ 정도가, 남쪽과 서쪽 부분은 무른 암갈색 사질토에 의해 각각 둘러싸여 있다. 내부 퇴적토 윗부분의 유구 동쪽 경계 부분은 단단한 암갈색 사질토이고, 가운데 부분과 서쪽 부분은 무른 갈색 사질토이다(도면 384, 385). 전체 상면을 따라서는 그을음, 숯, 소토가 포함된 흑갈색 사질토 얼룩이 노출되었다. 이 레벨에서는 건축물 유구에서 2점의 토제 고리(№ 69, 게’(Г’)-24방안, 레벨 -196㎝; № 70, 게’(Г’)-25방안, 레벨 -189㎝) (도면 386, 387), 그리고 청동 팔찌편(№ 73, 게’(Г’)-23방안, 레벨 -198㎝)(도면 388)이 출토되었다.

두께 8~10㎝로 정리조사할 때에 이 유구의 상면 전체를 따라 북서쪽과 남동쪽은 다양한 크기의 황갈색 및 갈색 모래에 의해, 북동쪽과 남서쪽은 불에 달구어진 얼룩과 개별 돌무지들과 각각 경계하는 단단한 암갈색 사질토가 노출되었다(도면 389, 390). 첫 번째 돌무지는 베’(Б’)-21방안에서 노출되었다(도면 391). 돌들의 크기는 20×20㎝, 16×8㎝, 20×10㎝이며, 레벨은 -205/-211㎝이다. 두 번째 돌무지는 베’(Б’)-26방안에 위치한다. 돌들의 크기는 30×12㎝, 30×10㎝이며, 레벨은 -206/-214㎝이다. 유구의 범위 내에서 청동 띠꾸미개(№ 74, 게’(Г’)-25방안, 레벨 -202㎝)(도면 392)가 출토되었다. 이 건축물 유구의 추정 규모는 26㎡(5.2×5m)이다.

붸(В)-예(Е)-23-26방안의 경제 건물 유구

경제 건물 유구는 베(Б)-데(Д)-23-26방안에 위치하는 제4건축면의 수혈 바닥을 조사하고 난 다음에 길이 2.4m, 너비 20~80㎝의 적갈색 사질토 띠 형태로 레벨 -191㎝ 깊이에서 노출되었다. 이 경제 유구는 게(Г)-데(Д)-23-25방안에 위치하며 남동-북서 방향으로 나 있다. 두께 5㎝ 이하로 정리조사할 때에 게(Г)-예(Е)-23-26방안에서 이 유구의 경계가 확인되었다(도면 393). 경계는 회색 얼룩이 있는 갈색 사질토층에 의해 구분되었다(도면 394, 395). 게(Г)-데(Д)-25-26방안에서는 이 층에서 다량의 작은 토기편들이 발견되었는데 이것들은 아마도 일부러 깐 것으로 보인다(도면 396). 다음에는 두께 10㎝로 정리조사하였는데(제13인공층) 적갈색 사질토 띠를 정리하였고, 그 아래에서는 돌들을 빽빽하게 놓은 석렬이 노출되었다. 돌들의 크기는 6×10㎝부터 8×19㎝까지이며, 그 상면의 레벨은 -187/-197㎝이다. 이 석벽의 길이는 2.8m이다. 그것을 덮고 있는 달구어진 층의 두께는 약 5~10㎝이다. 아마도 이 석렬은 건물 유구의 벽이었을 것이다(도면 397~400).

이 건물 유구의 남동 경계와 북동 경계는 펄이 포함된 알록달록한 황갈색 간층, 잔 숯이 포함된 알록달록한 갈색 간층, 작은 황갈색 모래 간층 등의 모래 간층들에 의해 분명하게 구분되었다(도면 401).

붸(В)-23-26방안의 정리조사와 석벽 제거 후에는 둑을 층으로 나누어 제거하였다(도면 402~403). 토층도도 작성하였다(도면 404).

석벽의 북쪽으로 게(Г)-데(Д)-24방안에서는 직경이 약 40㎝인 단단한 갈색 사질토 얼룩이 노출되었는데 남쪽과 서쪽은 불탄 것들이 포함된 적갈색의 사질토에 의해, 북쪽과 동쪽은 황갈색의 점토 얼룩들에 의해 각각 둘러싸여 있었다. 이 유구의 내부 퇴적토를 조사하기 위해 서-동 방향으로 э-э’선을 설정한 다음에 내부 절개 조사를 하였다. 그 결과 이 구덩이는 깊이가 40㎝ 이하임이 확인되었다. 이 구덩이를 26호로 명명하였다. 구덩이 내부 퇴적토는 기본적으로 숯, 잔 소토, 모래 간층이 포함된 무른 황갈색 사질토층과 단단한 회갈색 사질토층이었다(도면 405). 구덩이의 바닥은 갈색 모래층이다. 다른 25호 구덩이는 예(Е)-24-25방안에서 발견되었다. 직경은 30㎝이고, 깊이는 16㎝이다. 서-동 방향으로 щ-щ’선을 설정하고 내부를 절개조사하였는데 내부 퇴적토의 양상이 파악되었다. 구덩이의 윗부분은 그을음이 포함된 두께 4㎝까지의 흑갈색 사질토층이었고, 그 아래에는 두께 8㎝까지의 갈색 사질토 간층이 있었다. 구덩이의 바닥은 다양한 크기의 갈색 모래층이다(도면 406).

따라서 내부 퇴적토의 특성, 작은 토기편을 깐 점, 크기가 다양한 구덩이 등을 고려할 때에 이 유구는 남서-북동 방향으로 난 지상식의 경제 건물 유구임을 알 수 있다. 이 유구의 추정 규모는 16.45㎡(4.7×3.5m)이다.

동쪽 섹터 줴(Ж)-까(К)-23-26방안의 수혈(주거지?)

발굴구역 동쪽 섹터의 남쪽 부분에 대한 계속된 조사를 통해 17호 구덩이와 18호 구덩이 둘 다 줴(Ж)-까(К)-23-26방안에 위치하는 넓은 수혈인 한 유구의 내부 퇴적토를 지나고 있음이 밝혀졌다. 이 수혈은 발굴구역의 남벽 아래로 이어지며, 조사된 부분의 크기는 2.7×3.2m이고, 깊이는 40~50㎝이다.

수혈의 내부는 레벨 -207/-212㎝부터 시작하였다(도면 407). 내부 퇴적토를 윗부분과 아랫부분으로 나누어 두 단계에 걸쳐 조사하였다. 윗부분을 깊이 25㎝까지 조사한 다음에 암갈색 사질토에서 갈색 사질토 간층이 노출되었는데 다량의 목탄과 소토, 뼈 조각들, 토기편 등이 포함되어 있었다. 그중에는 제(З)-25방안의 토기편 무지도 2개가 있다(도면 408, 409). 넓은(1.5m까지) 띠를 이루며 수혈의 전체 범위에 형성되어 있는 갈색 사질토 층에서는 꽤 큰 돌들(10×15㎝부터 40×20㎝까지)이 무질서하게 흩어져 있었다. 이 돌들의 상면 레벨은 -227㎝부터 -142㎝까지이다. 그 외에도 숯들, 큰 소토 덩이들, 작은 소토 덩이들 등도 확인되었다. 다른 큰 돌 하나는 수혈 북벽의 제(З)-23방안에 위치하였는데 크기는 36×20㎝이고, 레벨은 -213㎝이다.

수혈 내부 퇴적토의 아랫부분은 다양한 크기의 황갈색 모래로 된 생토까지 정리하였다(도면 478). 유감스럽게도, 나쁜 날씨와 강한 비로 인해 이 부분을 조사를 마무리하지 못하였다(도면 479).

수혈에서 출토된 유물로는 철제 화살촉(№ 62, 엘(Л)-25방안, 레벨 -205㎝)(도면 412), 숫돌(№ 63, 까(К)-24방안, 레벨 -206㎝)(도면 413), 끝이 굽은 축 모양의 금속 유물편(№ 68, 줴(Ж)-25방안, 레벨 -190㎝) 등이 있다.

아마도 이 유구는 폐기된 주거지일 것이며, 나중에 폐기물 구덩이로 사용하였을 것이다.

제6건축면과 관련된 제13~16인공층 토층의 성격

동쪽 섹터에서는 제13인공층 레벨에서 생토면을 정리조사하였다. 이 부분에서 제44구역의 발굴조사는 마무리되었다.

서쪽 섹터에서는 제13인공층을 두께 10~12㎝로 조사하였다(도면 414). 붸’(В’)-베’(Б’)-17-19방안은 이전과 마찬가지로 무른 갈색 사질토가 대부분을 차지하였다. 게’(Г’)-붸’(В’)-18방안에서는 작은 흑색 얼룩들이 포함된 단단한 갈색 사질토가 노출되었는데, 이 사질토는 게’(Г’)-19-20방안에서 황갈색 모래로 대체되었다. 그 남쪽에는 그을음이 포함된 흑갈색 사질토가 이웃하였다. 서쪽 섹터의 가운데 부분에는 무른 암갈색 사질토가 위치하였는데 이 사질토는 아(А)-23-24방안에서 단단한 갈색 사질토로 대체된다. 바로 이곳에 다량의 토제 유물들이 집중되어 있었다. 아’(А’)-아(А)-25-26방안에는 이전과 마찬가지로 단단한 갈색 사질점토가 남아 있었다. 갈색 사질토와 사질점토의 경계인 아(А)-24-26방안과 베(Б)-25방안에서는 점토가 섞인 갈색 사질토 형태를 한(아(А)-26방안, 아(А)-25방안, 베(Б)-25방안, 직경 24㎝부터 36㎝까지), 그리고 얇은 회색 점토 띠로 둘러싸인 갈색 사질토 형태를 한(아(А)-24-25방안, 직경 40㎝) 큰 얼룩들이 수 개 노출되었다(도면 415). 제13인공층을 정리조사할 때에 토기 동체부로 만든 놀이 알(붸’(В’)-20방안, 레벨 -185㎝), 윤제토기편들(도면 416~421), 그리고 기와편(도면 422)이 출토되었다.

제14인공층은 상면 전체를 따라 숯들이 분포하는데 개별적인 편 상태이기도 하고 무리를 이루기도 하며, 그 외에 소토 덩이들도 있다(도면 423). 섹터의 북쪽 부분 게’(Г’)-17-18방안과 붸’(В’)-18방안에서는 동물의 뼈와 이빨들이 출토되었다. 큰 동물 뼈는 아(А)-23방안에서 발견되었다(도면 424). 그 외에도 이 레벨에서 상호교차하는 구멍이 있는 토제 유물편(№ 64, 베’(Б’)-21방안, 레벨 -183㎝)(도면 425)과 철제 고리(№ 65, 베’(Б’)-22방안, 레벨 -181㎝), 철제 축편(№ 66, 게’(Г’)-17방안, 레벨 -188㎝)(도면 427), 철제 칼편(№ 67, 붸’(В’)-18방안, 레벨 -189㎝)(도면 428) 등의 철제 유물편들, 그리고 토기 동체부로 만든 놀이 알(붸’(В’)-26방안, 레벨 -199㎝)이 각각 출토되었다.

제14인공층을 두께 10~16㎝로 조사했는데(도면 429) 서쪽 섹터 북쪽 부분의 주요 토층은 숯과 소토가 많이 포함된 암갈색 사질토였다(도면 430). 아(А)-베(Б)-23-26방안의 전체 상면을 따라, 이 레벨에서 노출된 유구를 제외하고, 철화된 모래층이 노출되었다(도면 431). 이 레벨에서 출토된 유물로는 철제 화살촉(№ 71, 게’(Г’)-18방안, 레벨 -200㎝)(도면 432)과 용도 불명의 금속 유물편(№ 72, 게’(Г’)-22방안, 레벨 -201㎝)이 있다. 붸’(В’)-26방안에서는 토기 동체부로 만든 놀이 알이 발견되었다(도면 433). 제14인공층을 조사할 때에 토기편들(도면 434~446, 449)과 암키와편들(도면 447, 448)도 출토되었다.

다음의 제15인공층을 두께 10~16㎝로 조사할 때에 북쪽 부분에서 흑색 얼룩들이 포함된 단단한 갈색 사질토의 범위가 크게 넓어졌는데 그 남쪽에는 숯과 소토가 많이 포함된 갈색 사질토 얼룩들이 있는 황갈색 모래층이 위치하였다(도면 450). 서쪽 섹터의 동쪽 부분은 이 레벨에서 갈색 및 회색의 모래가 확인되었다(도면 451).

유물 중에는 칼(№ 73a, 예(Е)-24방안, 레벨 -207㎝) (도면 452)이 있다. 토제 유물(대부분 윤제토기편과 수점의 기와편)은 대개 유구의 범위 내와 붸(В)-예(Е)-23-26방안에 분포하고 있었다(도면 453~460).

발굴조사의 마무리 단계에 두께 10~12㎝ 단위로 두 섹터 사이의 둑을 조사하면서 허물었다(도면 402~404). 조사를 마무리할 때에 발굴구역에 대해서는 현장보존 조치를 하였다(도면 461~462).