2. 추카노브카 강 하구 크라스키노 고분 발굴지역의 홀로센 층위에 대한 화분포자학 연구 결과

추카노브카 강 하류지역의 크라스키노 고분들이 분포하고 있는 지역에 대해 일련의 절단면을 통해 무른 토층들에 대한 화분포자학적 연구를 진행하였다.

추카노브카 강의 좌안에 발굴조사가 실시된 바 있는 고분들이 있는 곳에서 상류 쪽으로 400m 거리에 충적 모래토양(두께 약 2m)이 노출되어 있다. 이 충적 모래토양은 윗부분이 약간 표토화되었고 중간 부분에는 화석 토양(구(舊) 표토)(두께 20㎝)이 포함되어 있다(절단면 67).

비슷한 구조지만 두께가 얇은(두께 53㎝) 토층들이 고분 № 2를 발굴 조사할 때 그 기저부에서 노출되었다(절단면 63). 이곳에서는 충적 모래토양에서 화석토양층(두께 16~17㎝)이 확인되는데 화석토양층은 고분 아래에서도 관찰되었다. 화석토양층 위에는 충적 모래토양이 위치한다. 그 위로는 표토(두께 15㎝)가 고분을 덮고 있는 절단면의 전체 토층을 덮고 있다. 고분 정상의 절단면 62에서는 이 표토(두께 20㎝)에서 시료를 채취하였다.

고분 № 1 발굴구역에서는 고분 아래에 위치하는 두께가 얇은 렌즈 모양 토양(절단면 65, 75, 76, 77), 그 토양을 덮고 있는 2기 고분 사이의 모래(절단면 75), 그리고 그 토양 아래에 위치하는 석호 퇴적물(절단면 77)에 대해 각각 시료를 채취하였다.

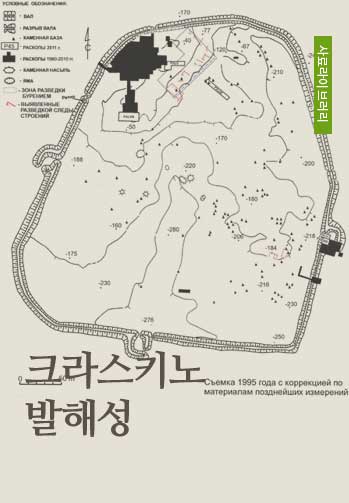

도면 1. 추카노브카 강 하구의 무른 토양 구조 도식

- 범례: 충적토양, 표토-화석토양, 석호토양, 고분

- 범례: 충적토양, 표토-화석토양, 석호토양, 고분

그 결과 4개 유형의 화분포자 스펙트럼을 밝힐 수 있었는데, 이 화분포자 스펙트럼은 이 지역의 식물 공동체들이 연구대상 퇴적물들이 축적된 시기 동안에 누차에 걸쳐 교체되었음을 증명한다.

도면 2. 화석토양(1~4)과 현대 토양(P) 스펙트럼에서 확인된 나무와 관목의 화분 그룹 기본 구성요소들의 평균 내용물 막대그래프

첫 번째 유형은 테라스의 아랫부분에 놓여 있는 충적토층들에서 구분되었다(절단면 67, 63). 이 유형에는 풀과 작은 관목의 화분들(56.4~81.3%)이 우위를 점하는 것이 특징적이며, 포자(12.7~23.8%)가 일부 존재하고, 더 적게는 나무와 관목의 화분(6.0~20.3%)도 있다. 그것들 중 오리나무(Alnus) 화분(25.2~66.5%)이 가장 자주 확인되며, 간혹 버들(Sal i x) 화분(45.4%)도 있고, 더 적게는 자작나무(Be tula) 화분(11.8~37.0%), 참나무(Quercus) 화분(2.6~17.1%), 개암나무(Corylus) 화분(2.5~8.4%), 피나무(Tilia) 화분(0~8.3%)도 있다. 드물게는 가문비나무(Picea), 잣나무(Pinus koraiensis), 소나무(Pinus funebris), 전나무(Abies), 느릅나무(Ulmus), 물푸레나무(Fraxinus), 그리고 호두나무(Yuglans mandshurica)의 화분 알갱이들이 간취되었고, 몇몇 시료들에서는 단풍나무(Acer), 까치박달나무(Carpinus), 그리고 라일락(Syringa)의 화분 알갱이들도 확인되었다. 포자들은 기본적으로 애기일엽초(Polypodiaceae) 양치식물과 녹색 참이끼목(Bryales)에 속하며, 드물게는 고비과(Osmundaceae), 석송(Lycopodium), 그리고 바위손(Selaginella)에 해당된다. 풀과 작은 관목의 화분 그룹에는 쑥(Artemisia)의 화분 알갱이(42.3~72.5%)가 우위를 점하고, 그다음으로는 화본과(Gramineae)의 화분(3.5~27.0%)이 많은데, 화본과 화분 중에서는 (토층의 윗부분에서) 보리속(Cerealia) 알갱이도 매우 드물지만 확인되었다. 몇몇 시료들에서는 명아주(Chenopodiaceae)(15.7%까지)와 꽃꿩의다리(Thalictrum)(13.9%) 화분도 많이 발견되었다. 다양한 종류의 풀들이 다양하게 발견되었지만 마황(Ephedra), 흑삼릉(Sparganium), 마디풀(Polygonum), 메밀(Fagopyrum), 미나리아재비(Ranunculus), 질경이(Plantago), 오이풀(Sanguisorba), 쥐오줌풀(Valeriana)의 화분은 매우 드물게 확인되었다. 그 외에도 속이 확인되지 않은 것들로 사초과(Cyperaceae), 진달래과(Ericaceae), 너도개미자리과(Caryophyllaceae), 장미과(Rosaceae), 콩과(Fabaceae), 십자화과(Brassicaceae), 미나리과(Apiaceae), 죄손이풀과(Geraniaceae), 초롱꽃과(Campanulaceae), 아욱과(Malvaceae), 바늘꽃과(Onagraceae), 꿀풀과(Lamiaceae), 치커리아과(Cichoriaceae), 그리고 국화과(Compositae)가 있다.

수많은 전문적인 연구를 통해 충적토양과 해안토양의 화분-포자 스펙트럼이 식물상의 국지적 유형을 가장 잘 반영하고 있음을 증명하였다(알료쉰스까야, 슈모바, 1978; 보르조바, 1978; 보야르스까야, 체르뉵, 1978; 그리축 외, 1973). 화분-포자 스펙트럼에 대한 해석에서 강안의 국지적 그룹들을 이루고 있는 공동체들을 구분하는 것이 어렵지 않다. 화석화된 충적 화분-포자 스펙트럼과 최근의 화분-포자 스펙트럼을 비교하기 위해서는 바로 그 기원의 스펙트럼을 이용하는 것이 가장 적합할 것이다.

우리는 추카노브카 강 하구 부분의 현대 퇴적토를 연구하였다. 그 퇴적토의 화분-포자 스펙트럼에는 나무 화분(45.0~56.9%)이 우세하며, 두 번째 자리는 풀 화분(3.18~39.3%)이, 세 번째 자리는 포자(11.3~15.7%)가 각각 차지한다. 첫 번째 그룹(나무 화분)에는 참나무(Quercus) 화분(30.1~38.3%)이 가장 많고, 그다음으로는 오리나무(Alnus) 화분(12.3~16.9%), 자작나무(Betula) 화분(10.8~13.9%), 소나무(Pinus funebris) 화분(3.0~6.7%), 잣나무(Pinus Koraiensis) 화분(5.5~7.8%), 호두나무(Yuglans mandshurica) 화분(4.2~6.1%), 까치박달나무(Carpinus) 화분(3.1~4.2%), 그리고 개암나무(Corylus) 화분(2.4~3.1%)이 많고, 다음으로는 낙엽송(Larix), 가문비나무(Picea), 전나무(Abies), 버드나무(Salix), 느릅나무(Ulmus), 피나무(Tilia), 단풍나무(Acer), 물푸레나무(Fraxinus), 황백나무(Phellodendron), 딱총나무(Sambucus), 그리고 라일락(Syringa)의 화분들이 소량씩 있다. 풀 화분 그룹에는 다양한 분류군 속에서 쑥(Artemisia) 화분, 사초과(Cyperaceae) 화분, 그리고 화본과(Gramineae) 화분이 많은 수량을 차지한다. 세 번째의 포자 그룹에는 양치식물, 물이끼(Sphagnum), 녹색 참이끼(Bryales), 그리고 석송(Lycopodium)의 포자가 있다.

확실한 것은 고대의 충적토양에서 구분된 스펙트럼은 현대 퇴적토에서 구분된 스펙트럼과는 그룹에서도 그리고 그룹 내의 구성 성분에서도, 그리고 분류군 구성에서도 본질적인 차이를 보인다는 사실이다. 이것은 숲이 없는 스텝화된 경관이 넓게 분포하였음을, 숲에는 참나무와 다른 잎이 넓은 수종들이 낮은 비율을 차지한 반면에 자작나무는 풍부하였음을 각각 반영한다. 침엽수종들의 화분이 잘 날아 이동하는 것을 염두에 둔다면 심지어는 산악지역들에서조차도 침엽수 숲이 극히 제한된 분포를 보였다고 확신할 수 있다.

문화층을 포함하는 연해주의 홀로센 토층들을 연구하면서 우리는 누차에 걸쳐 삼림초원을 반영하는 스펙트럼을 볼 수 있었다(베르홉스까야, 1990, 1996). 홀로센 역사에서 어떤 단계가 추카노브카 강 테라스의 기저부에 퇴적된 충적토양에 각인되었는지는 아직 말하기가 힘들다. 하지만 이 강의 퇴적물들이 발해의 성이 아직 존속하고 있을 때에 축적되었을 가능성도 배제할 수는 없다. 고대 하상의 잔재들이 크라스키노 성의 동문지에서 매우 가까운 거리를 두고 확인된다.

강안의 재구성, 강줄기의 동쪽 방향으로의 이동은 침전물 퇴적에서의 중단을 초래하였는바, 침전물 퇴적의 계속성에 대해서는 현재 확보한 자료를 통해서는 판단하기가 힘들다. 침전물 퇴적의 중단에 대해서는 강 낭떠러지의 모든 곳에서 관찰되고 그리고 발굴조사에서 고분 아래에서 드러난 화석토양층(구 표토)의 존재를 통해 판단할 수 있다.

두 번째 그룹의 화분-포자 스펙트럼은 절단면 67, 63, 65, 75, 76, 그리고 77의 시료를 통해 연구된, 그리고 고분 № 1의 아래에서 확인된 석호토양(절단면 77)에서 채취한 바로 그 화석토양에서 구분되었다. 이곳에서는 (고분 정상에서) 245㎝ 깊이에서 채취한 시료들에서 풍부한 규조식물 복합체가 구분되었는데, 이 규조식물은 M.V. 체레빠노바야의 결론에 따르면 바다와 긴밀한 관계가 있는 물이 낮은 쉽게 따뜻해지는 만(灣) 혹은 소만(小灣)의 조건에서 형성된다. 바다 수저 종들과 큰 수초들에 붙어 사는 착생식물들이 우위를 보인다. 담수에 사는 종들은 드물게 보인다. 이 자료를 근거로 이 규조식물 복합체의 생태구조에 담수의 영향은 크지 않았다고 말할 수 있다. 이 복합체 형성에서의 온도 조건은 현대의 온도 조건과 비슷하였다. 절단면보다 약간 높은 곳에서 채취한 시료에서는 혼합된 복합체가 구분되었다. 이 복합체에서는 담수, 담-염수, 그리고 바다에 서식하는 종들이 확인되었다. 광염성 생물들(Euryhaline)이 우세한데 그중에는 5밀(mille)에서 30밀까지의 염도에서도 생존할 수 있는 것들이 있다. 담수에 서식하는 Hantzschia amphyoxis가 많은 양으로 확인되었다. 아마도 이 복합체는 구(舊) 석호의 담수화 및 늪지화 조건에서 형성되었을 것이다.

석호 토층들에 발달한 토양이 두께가 매우 얇고 그리고 개별적 렌즈 형태로 발견된다는 사실을 통해 판단해 볼 때에 고분은 석호의 이 부분이 마른 다음에 곧바로 축조되었을 것이다. 두 번째 유형의 화분-포자 스펙트럼에서도, 첫 번째 유형의 화분-포자 스펙트럼에서와 마찬가지로, 풀 종류 식물의 화분(66.5~85.5%)이 나무 종류 화분(9.2~13.5%)이나 포자(4.2~23.7%)보다도 더 많은 비율로 확인된다. 그렇지만 나무와 관목 화분의 비율 관계와 구성은 크게 차이가 난다. 잣나무(Pinus Koraiensis) 화분(12.6~52.9%)(토양에서의 함유량은 더 높다), 자작나무(Betula) 화분(13.1~31.0%), 그리고 참나무(Quercus) 화분(10.0~26.5%)이 가장 많으며, 다음으로는 오리나무(Alnus) 화분(2.5~32.3%)과 개암나무(Corylus) 화분(3.4~21.0%)이 많고, 매우 드물게는 버드나무(Salix) 화분도 있었다. 가문비나무(Picea), 소나무(Pinus funebris), 전나무(Abies), 느릅나무(Ulmus), 그리고 호두나무(Yuglans mandshurica)의 화분은 꾸준히 발견되며, 조금 드물게는 까치박달나무(Carpinus) 화분이 확인되고, 산발적으로는 낙엽송(Larix), 황백나무(Phellodendron), 가막살나무(Viburnum), 라일락(Syringa), 해당화(Rosa), 포도(Vitis), 오갈피나무(Aralia), 인동덩굴(Lonicera), 화살나무(Euonymus), 담쟁이덩굴(Partheonocissus)의 화분도 보인다. 풀과 작은 관목 화분 그룹에는 쑥의 화분 알갱이가 우위를 점하며, 드물게는 화본과(Gramineae) 화분, 명아주(Chenopodiaceae) 화분, 사초과(Cyperaceae) 화분, 꽃꿩의다리(Thalictrum) 화분, 그리고 치커리아과(Cichoriaceae) 화분이 있다. 화분의 구성이 첫 번째 유형의 스펙트럼들에 비해 더 풍부하다. 그것에서 확인된 분류군들 이외에 이곳에는 돼지풀(Ambrosia)과 가시구슬풀(도꼬마리)(Xantium)의 화분이 확인되었고, 또한 붓꽃과(Iridaceae), 삼과(Cannabaceae), 쐐기풀과(Urticaceae), 메꽃과(Convolvulaceae), 그리고 끈끈이주걱과(Droseraceae)의 화분도 관찰되었다. 보리속(Cerealia)의 화분도 꽤 자주 발견된다. 보리속 화분은 석호 퇴적층의 윗부분에서 확인된 모든 풀 종류 화분의 11.6%를 차지한다. 이곳에서 우리는 처음으로 메밀(Fagopyrum) 화분을 발견하였다. 포자들은 기본적으로 애기일엽초(Polypodiaceae) 양치식물의 포자에 해당되며, 조금 작은 수량으로는 녹색 참이끼목(Bryales) 포자가 있고, 매우 드물게는 고비과(Osmundaceae) 포자, 석송(Lycopodium) 포자, 바위손(Selaginella) 포자, 그리고 고사리삼과(Ophioglossaceae) 포자가 확인되었다.

고분 정상에서 채취한 시료를 포함하여 비교를 위해 채취한 현대 토양의 시료들은 상기한 현대 (강(江))퇴적 토양의 스펙트럼과는 차이를 보인다. 그 시료들에는 풀 종류 화분이 수목 화분이나 포자에 비해 더 많은 비율로 확인되며, 또한 국지적 공동체적 양상을 많이 반영한다. 나무 종류의 화분들에서는 소나무속(Pinus) 화분(42.2~51.8%)이 참나무(Quercus) 화분보다 더 많다. 이 소나무속 화분은 또한 잣나무(Pinus Koraiensis) 화분이나 소나무(Pinus funebris) 화분과 거의 동일 비율로 발견된다. 따라서 현대 토양에는 시료 채취 장소 가까이에는 서식하지 않는 멀리까지 날아가는 침엽수종 화분의 함유량이 증가되었음을 알 수 있다.

두 번째 유형의 스펙트럼들이 현대의 스펙트럼들과 많이 흡사함을 힘들지 않게 알 수 있다. 의심의 여지 없이, 나무 식물상의 풍부함과 다양함을 통해 볼 때 석호토양들과 화석토양(구 표토) 형성 시기의 식물상은 현대 토양 형성 시기의 식물상과 크게 차이가 나지 않는다. 그렇지만 화석화된 토양의 스펙트럼들에서는 전체적으로 나무 종류 화분의 비율이 약간 낮은 편인데 이는 숲으로 덮인 땅의 면적이 적었음을 말하는 것이다. 또 하나의 차이는 그 스펙트럼들에 소나무(Pinus funebris) 화분이 드물게 발견되는 점으로서 이 소나무는 현재 연해주 남부지역, 한국, 그리고 중국에서만 서식한다(꾸렌쪼바, 1968). 아마도 그 서식 범위는 이후에 확장되었을 것이다. 그 토양층들이 형성되고 있던 시기에 숲들이 인간 활동의 영향을 크게 받았을 가능성도 배제할 수는 없다. 추카노브카 강안 지역에 고대에 취락들이 존재하였다는 사실은 수많은 보리속 화분과 메밀 화분이 말해준다. 잘 알려져 있듯이, 이 화분들은 들판 너머로 바람에 의해 멀리 날아가지 못하지만, 일시적인 물의 흐름에 의해 씻겨나가고 그리고 들판 가까이의 저수지에서 다량 발견될 수도 있다. 따라서 추카노브카 강 유역은 꽤 잘 배수가 되었고 그리고 마르고 있는 석호 가까이의 들판들에 의해 차지되었음을 알 수 있다. 바로 고분을 축조한 거주자들이 상기한 경관 환경 속에서 거주하였을 것으로 추정해볼 수 있다. 이에 대해서는 무덤의 목조 구조물을 만드는 데 사용된 다양한 종류의 나무 화분이 말해준다.

세 번째 유형의 화분-포자 스펙트럼들은 퇴적토양을 덮고 있는 충적토층들(절단면 67, 63, 75), 그리고 고분 № 2의 정상에서 노출된 토양의 아랫부분의 토층(절단면 62)에서 각각 구분되었다. 이 스펙트럼들에는 풀과 작은 관목의 화분(48.2~89.8%)이 앞의 경우와 마찬가지로 나무와 관목의 화분보다 더 많다. 나무와 관목의 화분은 화석토양에서는 5.1~5.7%를 충적토양에서는 17.1~27.4%를 각각 차지한다. 포자의 비율은 검토한 전체 미화석 식물군(microfossils)에서 9.1~28.8%를 차지한다. 첫 번째 그룹에는, 다른 유형의 스펙트럼들에서와 마찬가지로, 쑥(Artemisia) 화분(39.8~73.1%)이 우세하며, 그다음으로는 화본과(Gramineae) 화분(7.2~15.9%), 꽃꿩의다리(Thalictrum) 화분(3.3~13.4%), 명아주(Chenopodiaceae) 화분(1.5~12.5%)이 차례로 많은 비율로, 그다음에는 매우 드물게 혹은 산발적으로 마황(Ephedra), 흑삼릉(Sparganium), 마디풀(Polygonum) 몇 종류, 수영(Rumex), 메밀(Fagopyrum), 미나리아재비(Ranunculus), 솔체꽃(Scabiosa), 질경이(Plantago), 오이풀(Sanguisorba), 그리고 쥐오줌풀(Valeriana) 화분이 보이며, 그 외에도 백합과(Liliaceae), 사초과(Cyperaceae), 진달래과(Ericaceae), 너도개미자리과(Caryophyllaceae), 십자화과(Brassicaceae), 장미과(Rosaceae), 콩과(Fabaceae), 미나리과(Apiaceae), 쥐손이풀과(Geraniaceae), 초롱꽃과(Campanulaceae), 바늘꽃과(Onagraceae), 꿀풀과(Lamiaceae), 치커리아과(Cichoriaceae), 그리고 국화과(Compositae)의 화분도 확인된다. 보리속(Cerealia)의 화분 알맹이들도 지속적으로 존재한다. 나무와 관목의 화분 그룹은 다양성이 떨어진다. 이 나무와 관목 그룹에는 오리나무(18.6~53.8%)와 자작나무(27.2~37.7%) 화분이 기본을 이루며, 개암나무(5.3~23.1%), 참나무(4.3~10.9%), 피나무(2.3~9.9%)의 화분이 그다음 비율로 발견되고, 드물게는 버드나무와 잣나무의 화분이 있고, 매우 드물게는 가문비나무, 전나무, 호두나무, 물푸레나무, 그리고 가막살나무의 화분도 발견된다. 포자 그룹에서는 물이끼 포자가 매우 드물게 보였고, 나머지 포자들은 두 번째 유형의 스펙트럼에서와 차이가 없다.

이 스펙트럼들은 첫 번째 유형의 스펙트럼들과 많은 유사성을 지니지만 참나무 화분은 더 적고, 다른 잎이 넓은 활엽수 수종의 화분도 적은 편이다. 하지만 개암나무의 화분은 더 많은데 개암나무는 개활지에서는 번식력이 크게 증가한다(젤릭손, 1977). 하지만 이 스펙트럼들에는 나무-관목 그룹의 화분이 많기는 하지만 강안의 나무 공동체들의 화분은 상대적으로 적은 편이다. 이 모든 것들은 숲에서는 자작나무의 역할이 증대하고 개활지에서는 개암나무 덤불이 큰 역할을 한 보다 추운 기후 조건들에 대해 증명할 수 있을 것이다.

식물상의 변화는 강의 수리학적 양상 변화와 동시에 일어났다. 강의 하상은 마르고 있는 하천을 남기면서 서쪽으로 이동하기 시작하였다. 다시금 충적 퇴적물들이 축적되기 시작하였고, 고분들의 기저부가 물에 잠겼으며, 고분들 사이의 토양에는 진흙모래층이 퇴적되었다.

이 변화들은 고분 № 2를 축조하고 난 다음에 곧이어 일어났는데, 왜냐하면 고분 정상에서 형성되기 시작한 토양이 고분들 사이에 형성된 모래토양과 마찬가지의 스펙트럼들을 가지기 때문이다.

다음 단계에서의 식물상의 발전은 더 위에 위치하는 토층들에 반영되었다.

네 번째의 화분-포자 스펙트럼들은, 고분 № 2 기저부 가까이의 절단면 63의 가장 윗부분에 해당하는, 테라스 충적토의 가장 윗부분 표토화된 토층 및 고분 정상부에서 노출된 대부분의 토양(절단면 62)의 특징을 보여준다.

기본적인 그룹의 구성요소들 간 상관관계는 앞의 것들과 비슷하다. 이곳에는 풀과 작은 관목의 화분들이 46.6~88.3%고, 포자는 4.4~24.5%며, 나무와 관목의 화분 함량은 절단면들에 따라 아래에서 위로 7.2~13.5%에서 13.7~29.0%까지 증가한다. 세 번째 유형의 스펙트럼들과 비교해볼 때에 이 그룹에서는 완만한 변화가 일어난다. 소나무속(Pinus)의 화분(16.8~58.7%)이 가장 많다. 하지만 이 지표와 유사한 두 번째 유형의 스펙트럼들과는 달리 소나무속 화분들은 잣나무(Pinus Koraiensis)(5.1~27.7%)뿐만 아니라 소나무(Pinus funebris)에도 해당되는데, 소나무는 절단면들의 위쪽으로 가면서 더 증가한다. 오리나무(Alnus)(2.5~14.4%)와 자작나무(Betula)의 화분은 더 적게 발견되었다. 참나무(Quercus)와 개암나무(Corylus)의 화분 함량도 많지가 않다. 가문비나무(Picea), 전나무(Abies), 피나무(Tilia), 호두나무, 느릅나무(Ulmus), 라일락(Syringa)의 화분들은 매우 드물게 확인되었다. 절단면들의 윗부분에서는, 그 외에도 오갈피나무(Aralia), 황백나무(Phellodendron), 가막살나무(Viburnum), 해당화(Rosa), 병꽃나무(Weigela), 그리고 낙상화(Hippophae)의 화분들도 확인되었다. 풀과 작은 관목의 화분들은 개별 구성요소와 분류군의 다양성에서 다른 유형의 스펙트럼들과 거의 차이가 나지 않는다. 우위를 점하는 쑥(Artemisia)과 명아주(Chenopodiaceae) 화분을 제외하면 흔히 화본과(Gramineae) 화분이 많고, 사초과(Cyperaceae) 화분이 드물며, 개별 시료들에는 치커리아과(Cichoriaceae)와 오이풀(Sanguisorba)의 화분도 있다. 이 그룹에서는 다른 유형의 스펙트럼들에 특징적인 화분들 외에 봉선화(Impatiens)의 화분도 발견되었다.

상기한 스펙트럼들은 절단면들의 위쪽으로 완만한 변화를 보이면서 현대의 스펙트럼들에 가까워졌고, 그리고 아마도 현대 식물 공동체들의 형성과정을 반영할 것이다. 발생한 변화들은 강안의 새로운 단계의 발전과 관련이 있다. 강은 자신의 토양을 파고들면서 하상의 양쪽으로 보다 오래된 충적토와 화석토양을 노출시킨다.