1) 문지 조사

크라스키노성에서 문지는 동문지가 유일하게 조사되었다(도면 613~617). 동문지는 동벽의 남쪽 구간 북쪽 부분에 위치하며, 옹성이 시설되어 있다. 동문지는 1998년에 일본 아오야마 대학이 러시아와 공동으로 조사를 시작하였다. 하지만 여러 가지 이유로 아직도 조사가 완료되지 못하였다. 동문지 옹성은 서문지 옹성과 대칭을 이루는 구조로서, 문지 단절부의 북쪽 부분 성벽 끝부분에 ‘ㄱ’자 모양으로 시설되어있다.주 001 여기에서 옹성 북쪽 부분은 옹성 북벽, 동쪽부분은 옹성 동벽에 해당한다. 또한 옹성 동벽의 남쪽 끝부분과 동벽 체성부 사이에는 동벽 체성부에서 동쪽으로 돌출하게 쌓은 성벽이 하나 있는데 옹성 남벽에 해당된다. 동문지 옹성의 크기는 성벽과 직교하게 밖으로 돌출한 옹성 북벽은 길이가 14.4m이고, 성벽과 평행하는 옹성 동벽은 길이가 16.6m이다. 이곳 옹성 성벽의 두께는 5.5m이다. 옹성의 내부 면적은 239㎡로 추정되었다. 동문지 옹성은 전체적인 구조가 평면 장방형 모양이며, 무너진 상태의 크기는 25×38~44m이다.

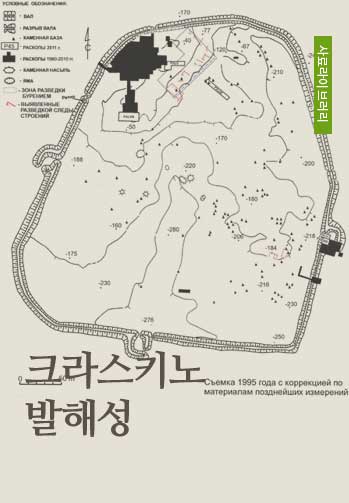

도면 613 | 크라스키노성 동문지와 치 조사 현황도(2011)

도면 614 | 크라스키노성 동문지 발굴조사구획 현황도(2011)

도면 615 | 크라스키노성 동문지 발굴조사 현황도(2011)

도면 616 | 크라스키노성 동문지(제32구역) 발굴조사 모습(2003)

도면 617 | 크라스키노성 동문지(제32구역) 발굴조사 모습(2003)

동문지 일대에 대한 발굴조사는 옹성 동벽 남쪽 끝부분과 옹성 남벽 사이 부분의 외측, 체성부와 연결되는 옹성 남벽 일부, 그리고 옹성 남벽과 체성부 문지(옹성 내문) 사이 부분에서 각각 실시되었다. 그 결과 옹성문(옹성 외문)에서 체성부 성문(옹성 내문)으로 들어가는 통행로의 양상이 파악되었다. 옹성문과 체성부 성문 바닥에서는 각각 자갈을 깔은 도로가 확인되다. 통행로에 깔은 자갈 위로는 다시 깨어진 기와들을 두텁게 덮었다. 기와를 다져 깐 다음에는 거친 황색의 모래를 다시 깔았고, 그 위에는 다시 큰 자갈돌을 깔았고, 그리고 그 빈틈들은 작은 자갈과 거친 모래로 메웠다. 이곳에서는 수레바퀴 자국들도 확인되었다. 옹성 내 통행로의 너비는 2.5~3m이고, 기와를 깐 범위는 이보다 더 넓었다. 옹성문과 체성부 성문 사이의 통행로는 대각선 방향으로 서로 연결되어 있었다. 이것은 옹성의 형태를 따른 것이 아니다. 옹성문에서 체성부 성문의 앞까지 대각선 방향으로 곧게 난 통행로는 체성부 성문 앞에서 둔각을 이루며 꺾여 성 안쪽으로 향하였다. 대각선 방향으로 조사된 통행로의 노출 길이는 약 21m이다.

옹성 남쪽 부분은 체성부 성벽 높이가 2.6m이다. 성벽의 두께는 약 5m이다. 체성부 성벽의 기초 부분은 옹성 남벽의 기초 부분보다 조금 낮게 위치한다. 또한 옹성에 사용한 석재들과 체성부 성벽에 사용한 석재들이 서로 차이가 있다. 때문에 옹성은 체성부 성벽보다 늦게 축조되었을 것으로 판단되었다.

동문지 체성부 성문(옹성 내문)은 처음에는 너비가 약 5m로 축조되었다. 하지만 옹성을 축조한 다음에는 너비가 약 3.5m로 줄어든 것으로 확인되었다. 동문지 일대의 성벽도 자갈과 흙으로 증축을 한 것이 확인되었는데 홍수의 위험을 방지하기 위한 것으로 판단되었다.주 002

최근에는 동문지 일대 성벽의 초축에서 폐기까지 네 단계가 확인된다는 주장이 제기된 것이 있다. 첫 번째 단계로서 처음에는 성벽을 두께 약 5m로 축조하였고, 성문의 너비도 약 5m로 조성하였다는 것이다. 두 번째 단계에서는 옹성과 치를 추가로 시설되었다고 파악한다. 세 번째 단계에는 빈번한 홍수와 비로 인해 반려암 유형의 회색 강돌로 성벽에 대한 영구적은 수축을 한 것으로 판단하였다. 네 번째 단계에는 성의 안과 밖에서 문화층의 두께가 크게 증가하여 성벽의 증축이 필요하게 되어 자갈돌과 흙으로 체성부 성벽과 옹성 위로 증축하였다는 것이다.주 003