2. Результаты палинологического изучения голоценовых отложений в районе раскопок Краскинских курганов в устье р. Цукановка

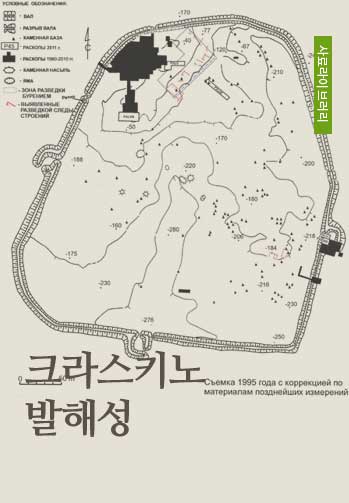

В нижнем течении р. Цукановка, в районе расположения Краскинских курганов палинологическим методом были изучены рыхлые отложения, вскрытые серией разрезов (р.).

В левом борту р. Цукановка, в 400 м выше по течению от курганов, на которых проводились раскопки, обнажаются аллювиальные пески (мощность около 2 м), слабо задернованные в верхней части разреза и содержащие погребенную почву (мощность 20 см) в средней части (р. 67).

Аналогичного строения, но маломощные (53 см) слои были вскрыты при раскопках кургана №2 у его основания (р. 63). Здесь на аллювиальном песке залегает слой погребенной почвы (мощность 16-17 см), которая прослеживается и под курганом. Выше наблюдается слоистый алевритистый песок. Венчает разрез слой почвы (мощность 15 см), который перекрывает весь курган. На его вершине эта почва (мощность 20 см) опробована также в разрезе 62.

В раскопе кургана №1 были опробованы маломощные линзы почвы, подстилающей курган (р. 65, 75, 76, 77), перекрывающие ее в межкурганном пространстве пески (р. 75), а также подстилающие почву лагунные отложения (р. 77).

В результате удалось выявить 4 типа спорово-пыльцевых спектров, свидетельствующих о неоднократной смене растительных сообществ в этом районе за время накопления изученных отложений.

Первый тип выделен из аллювиальных слоев, слагающих нижнюю часть террасы (р. 67, 63). Для него характерно доминирование пыльцы трав и кустарничков (56.4-81.3%) при незначительном участии спор (12.7-23.8%) и еще меньшем - пыльцы деревьев и кустарников (6.0-20.3%). Среди нее наиболее часто встречается пыльца ольхи (25.2-66.5%), иногда ивы (до 45.4%), менее обильна пыльца березы (11.8-37.0%), дуба (2.6-17.1%), лещины (2.5-8.4%), липы (0-8.3%). Единично отмечены пыльцевые зерна ели, кедра корейского, сосны могильной , пихты, ильма, ясеня, маньчжурского ореха, в некоторых пробах - клена, граба и сирени. Споры принадлежат, в основном, кочедыжниковым папоротникам и зеленым мхам, единичные - чистоусту, плаунам и плаункам. В группе пыльцы трав и кустарничков доминируют пыльцевые зерна полыни (42.3-72.5%), менее обильна пыльца злаков (3.5-27.0%), среди которой (в верхней части слоя) встречены единичные зерна культурных растений. В некоторых пробах отмечено много пыльцы лебедовых (до 15.7%) и василистника (до 13.9%). Разнотравье представлено весьма разнообразно, но единичной пыльцой хвойника, ежеголовника, горцов, гречихи, лютика, подорожника, кровохлебки, валерианы, а также ближе неопределимых представителей семейств осоковых, верескоцветных, гвоздичных, розоцветных, бобовых, крестоцветных, зонтичных, гераниевых, колокольчиковых, мальвовых, кипрейных, губоцветных, цикориевых и сложноцветных.

Многочисленными специальными исследованиями доказано, что спорово-пыльцевые спектры аллювиальных и прибрежноморских отложений наиболее полно отражают зональный тип растительности (Алёшинская, Шумова, 1978; Борзова, 1978; Боярская, Чернюк, 1978; Гричук и др.,1973). При их интерпретации бывает не трудно выделить локальную составляющую долинных сообществ. Для сопоставления ископаемых аллювиальных спорово-пыльцевых спектров с рецентными наиболее корректным будет использование спектров того же генезиса.

Нами были изучены современные наилки устьевой части р. Цукановка. В их спорово-пыльцевых спектрах доминирует пыльца деревьев (45.0-56.9%), на втором месте по обилию пыльца трав (31.8-39.3%), на третьем - споры (11.3-15.7%). В первой группе господствует пыльца дуба (30.1-38.3%), менее обильна - ольхи (12.3-16.9%), березы (10.8-13.9%), сосны могильной (3.0-6.7%), кедра корейского (5.5-7.8%), маньчжурского ореха (4.2-6.1%), граба (3.1-4.2%), лещины (2.4-3.1%), небольшим числом зерен представлены лиственница, ель, пихта, ива, ильм, липа, клен, ясень, бархат, бузина и сирень. В группе пыльцы трав при большом таксономическом разнообразии обильны зерна полыни, осок и злаков. Споры принадлежат папоротникам, сфагновым и зеленым мхам, плаунам.

Совершенно очевидно, что выделенные из древнего аллювия спектры существенно отличаются от современных, как соотношением групп и компонентов внутри групп, так и таксономическим составом. Они отражают широкое распространение безлесных, остепненных ландшафтов, несравнимо меньшее участие в лесных массивах дуба и других широколиственных пород, обилие в них березы. Учитывая хорошую летучесть пыльцы хвойных пород, можно утверждать, что даже в горах хвойные леса имели крайне ограниченное распространение.

Изучая голоценовые отложения Приморья, в том числе культурные слои, мы неоднократно сталкивались со спектрами, отражающими лесостепи (Верховская, 1990,1996). Трудно сказать, какой этап голоценовой истории запечатлен в аллювии, слагающем основание террасы р. Цукановка. Не исключено, что эти речные наносы накапливались, когда еще существовало бохайское городище. Остатки древнего русла прослеживаются в непосредственной близости от восточных ворот древнего города.

Перестройка долины, миграция русла в восточном направлении сопровождались перерывом в осадконакоплении, о продолжительности которого трудно судить только по имеющимся данным. Но его ярким свидетельством служит слой погребенной почвы, который прослеживается повсеместно в обрывах реки, а также вскрыт раскопами под курганами.

Второй тип спорово-пыльцевых спектров выделен из этой погребенной почвы, изученной по разрезам 67, 63, 65, 75, 76 и 77, а также из лагунных отложений, вскрытых под курганом №1 (р. 77). Здесь из проб, взятых на глубине 245 см (от вершины кургана) выделен богатый комплекс диатомовых водорослей, который, по заключению М.В. Черепановой, формировался, скорее всего, в условиях мелководного, хорошо прогреваемого залива или бухты, имеющей хорошую связь с морем. Доминируют морские бентосные виды и эпифиты, обитающие на макроводорослях. Пресноводные виды редки. На основании этого можно говорить о незначительном влиянии речных вод на экологическую структуру комплекса. Температурные условия формирования комплекса близки современным. Из пробы, взятой несколько выше по разрезу, выделен смешанный комплекс. В нем представлены пресноводные, солоноватоводные и морские виды. Доминируют эвригалинные, некоторые из них могут переносить изменения солености от 5 до 30 промиль. С высокими оценками обилия встречена пресноводная Hantzschia amphyoxis. Вероятно, комплекс формировался в условиях опреснения и заболачивания бывшей лагуны.

Судя по тому, что почва, развитая на лагунных отложениях, очень маломощна и наблюдается в виде отдельных линз, курган был построен вскоре после пересыхания этой части лагуны. В спорово-пыльцевых спектрах второго типа также, как и в первом, преобладает пыльца травянистых растений (66.5-85.5%) над пыльцой деревьев (9.2-13.5%) и спорами (4.2-23.7%). Однако процентные соотношения и состав пыльцы деревьев и кустарников существенно иные. Обильна пыльца кедра корейского - 12.6-52.9% (содержание которой в почве выше), берез (13.1-31.0%), дуба (10.0-26.5%), реже ольхи (2.5-32.3%) и лещины (3.4-21.0%), в единичных пробах ивы. Постоянно встречается пыльца елей, сосны могильной, пихты, ильма, вяза, ореха маньчжурского, реже - граба, спорадически - лиственницы, бархата, калины, сирени, шиповника, винограда, аралии, жимолости, бересклета, девичьего винограда. В группе пыльцы трав и кустарничков доминируют пыльцевые зерна полыни, реже злаков, лебедовых, осок, василистника и цикориевых. Состав более богат по сравнению с первым типом спектров. Помимо встреченных там таксонов, здесь определены амброзия, дурнишник, а также ирисовые, коноплевые, крапивные, вьюнковые, ворсянковые. Очень часто отмечается пыльца культурных злаков, которая в верхней части лагунных отложений достигает 11.6% общего числа посчитанных пыльцевых зерен трав. Здесь же впервые нами встречена пыльца культурной гречихи. Споры принадлежат в основном кочедыжниковым папоротникам, меньше - зеленым мхам, единично - чистоусту, плаунам, плаункам, ужовниковым.

Почвенные рецентные пробы, взятые для сопоставления в том числе и с вершины кургана, несколько отличаются по спектрам от описанных выше проб современного наилка. Пыльца трав в них преобладает над пыльцой деревьев и спорами, отражая в большей степени локальные сообщества. А среди пыльцы древесных пород доминирует пыльца не дуба, а сосны (42.2-51.8%), принадлежащая примерно в равных количествах кедру корейскому и сосне могильной. Таким образом, в современной почве завышено содержание дальнезаносной пыльцы хвойных пород, не произрастающих вблизи мест отбора проб.

Не трудно заметить большое сходство спектров второго типа с современными. Несомненно, по богатству и разнообразию дендрофлоры растительность времени формирования лагунных слоев и погребенной почвы мало отличалась от современной. Однако, в ископаемых спектрах в целом несколько ниже количество пыльцы древесных пород, что говорит о меньших площадях, занятых лесами. Еще одно отличие - редкая встречаемость в них пыльцы сосны могильной, которая ныне произрастает только на юге Приморья, в Корее и Китае (Куренцова, 1968). Возможно, ее ареал расширился позднее. Нельзя исключать, что во время накопления рассматриваемых отложений леса испытывали значительное антропогенное влияние. На наличие древних поселений в пределах долины указывают многочисленные находки пыльцы культурных злаков и гречихи. Как известно, эта пыльца почти не выносится ветром далеко за пределы полей, но смывается временными водотоками и может в обилии встречаться в отложениях водоемов, примыкающих к полям. Следовательно, долина р. Цукановка была достаточно хорошо дренирована и занята полями вблизи высыхающей лагуны. Можно предположить, что именно насельники, строившие курганы, обитали в описанной ландшафтной обстановке. На это указывает и разнообразие древесных пород, которые использовались в изготовлении деревянных конструкций могил.

Третий тип спорово-пыльцевых спектров выделен из аллювиальных слоев, перекрывающих погребенную почву (р. 67, 63, 75), а также из нижней части почвенного горизонта, вскрытого на вершине кургана №2 (р. 62). В этих спектрах пыльца трав и кустарничков (48.2-89.8%) по-прежнему преобладает над пыльцой деревьев и кустарников, составляющей 5.1-5.7% в почве и 17.1-27.4% в аллювии. Содержание спор 9.1-28.8% от общего числа посчитанных микрофоссилий. В первой группе, как и в других типах спектров доминирует пыльца полыни (39.8-73.1%), в меньшем количестве встречена пыльца злаков (7.2-15.9%), василистника (3.3-13.4%), лебедовых (1.5-12.5%), единично и спорадически - хвойника, ежеголовника, нескольких видов горца, щавеля, гречихи, лютика, скабиозы, подорожника, кровохлебки, валерианы, а также лилейных, осоковых, верескоцветных, гвоздичных, крестоцветных, розоцветных, бобовых, зонтичных, гераниевых, колокольчиковых, кипрейных, губоцветных, цикориевых и сложноцветных. Постоянно присутствуют единичные пыльцевые зерна культурных злаков. Группа пыльцы деревьев и кустарников не отличается разнообразием. Она принадлежит, в основном, ольхе (18.6-53-8%) и березе (27.2-37.7%), в меньших количествах - лещине (5.3-23.1%), дубу (4.3-10.9%), липе (2.3-9.9%), единично - иве, кедру корейскому, редко - ели, пихте, ореху маньчжурскому, ясеню и калине. В группе спор встречены единичными экземплярами споры сфагновых мхов, в остальном нет отличий от второго типа спектров. Описанные спектры имеют большое сходство с первым типом, но в них меньше пыльцы дуба, беднее

состав других широколиственных пород, обильнее пыльца лещины, продуктивность которой резко возрастает на открытых пространствах (Зеликсон, 1977), но меньшая роль пыльцы древесных долинных сообществ при большем содержании древесно-кустарниковой группы в целом. Все это может свидетельствовать о более холодных условиях, при которых в лесных массивах возрастала роль берез, а на открытых пространствах - зарослей лещины.

Изменения в растительном покрове происходили одновременно с изменением гидрологического режима реки. Ее русло начало смещаться к западу, оставляя пересыхающие ерики. Снова начали накапливаться аллювиальные наносы, были затоплены основания курганов, между ними на почве накопился слой илистого песка.

Изменения эти произошли вскоре после строительства кургана №2, так как начавшая формироваться на его вершине почва несет такие же спектры, как и межкурганные пески.

Следующий этап развития растительности запечатлен в вышележащих отложениях. Четвертый тип спорово-пыльцевых спектров характеризует самую верхнюю, задернованную часть аллювия террасы (р. 67), почву, венчающую разрез 63 близ основания кургана №2 и основную часть почвы, вскрытой на вершине кургана (р. 62).

Соотношение основных групп компонентов остается прежним: пыльцы трав и кустарничков здесь 46.6-88.3%, спор 4.4-24.5%, содержание пыльцы деревьев и кустарников возрастает снизу вверх по разрезам от 7.2-13.5% до 13.7-29.0%. По сравнению со спектрами третьего типа в этой группе происходят плавные изменения. Наиболее обильна пыльца сосен (16.8-58.7%). Однако, в отличие от сходного по этому показателю, второго типа спектров, она принадлежит не только кедру корейскому(5.1-27.7%), но и сосне могильной (7.2-34.6%), содержание которой возрастает вверх по разрезам. Меньше встречено пыльцы ольхи (2.5-34.0%) и березы (9.3-32.8%). Также не многочисленна пыльца дуба (2.5-14.4%) и лещины (1.9-12.7%). Единичные пыльцевые зерна принадлежат ели, пихте, иве, липе, ореху, ильму, вязу, сирени. В верхних частях разрезов встречена, кроме того, пыльца аралии, бархата, калины, шиповника, вейгелы и облепихи. Пыльца трав и кустарничков по обилию отдельных компонентов и таксономическому разнообразию почти не отличается от других типов спектров. Кроме доминирующих пыльцевых зерен полыни, лебедовых, часто обильны - злаков, реже - осок, в отдельных пробах - цикориевых и кровохлебки. В составе группы помимо пыльцы, характерной для других типов спектров, встречена пыльца недотроги.

Описанные спектры, плавно изменяясь вверх по разрезам, приближаются к современным и, вероятно, отражают становление современного распределения растительных сообществ. С произошедшими изменениями связан новый этап развития долины. Река врезается в свои отложения, обнажая в бортах русла более древний аллювий и погребенную в нем почву.