4) 바다 연체동물

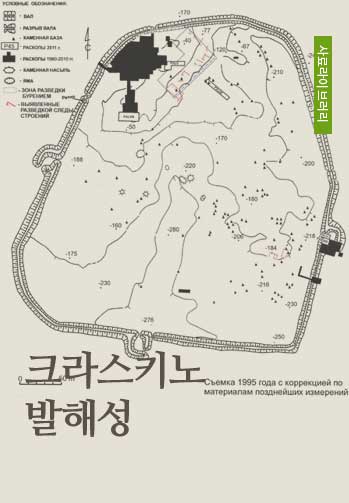

바다 연체동물은 바다에서 서식하는 패류를 지칭한다. 크라스키노성에서는 바다 연체동물로 이매패류(二枚貝類)와 복족류 (腹足類) 그리고 만각류(蔓脚類)가 확인되었다.

바다 연체동물은 2001년에 특히 많은 수량으로 발견되었고 그 분석 결과도 일찍이 보고되었다.주 001

2001년에 사찰구역 담장 문지 남쪽 5m 거리의 발굴구역 남동쪽 부분 깊이 1.5m 정도에서 크기가 2.9×1.8m인 패각 무지가 발견되었다. 이곳에는 동물 뼈, 토기편, 다른 유기물질 등이 섞여 있었다. 수습한 패각의 무게는 약 3.5㎏이었고, 그중8~10%는 3~5㎜ 이하의 작은 쪼가리들이었다. 이 패각 무지에서 이매패류인 홍합, 참굴, 북방대합, 가리비, 우럭, 바지락, 개량조개, 동죽, 떡조개(백합), 담치 등 10개 종(種)의 연체동물이 동정되었다. 그 외에도 만각류에 속하는 따개비도 확인되었다. 2001년에 발견된 바다 연체동물의 양상은 다음과 같다.

홍합(Crenomytilus grayanus). 가장 많은 수량으로 발견되었으며, 수습된 무게는 3,065그램 이상이다. 껍데기의 수는 50개 이상이다. 전체 수량에서 87.9%를 차지한다. 왼쪽 껍데기가 21개, 오른쪽 껍데기가 27개이다. 크기는 7~19㎝ 사이로 매우 큰 것들이었다(평균 약 14.5㎝). 홍합 껍데기의 크기가 매우 큰 것들이기 때문에 홍합은 채집한 곳에서 선별이 이루어져 어린 것들은 다시 바다에 놓아 주었을 것으로, 오직 큰 개체들만 성으로 가져왔을 것으로 판단되었다.

참굴(Crassosrea gigas). 무게가 266그램 이상이며, 전체의 약 7.6%를 차지한다. 거의 온전한 형태 껍데기가 아래 것은 6개, 위 것은 7개가 확인되었다. 굴 껍데기의 크기는 10~16㎝이고, 껍데기의 두께는 10~14㎜이다. 1개는 크기가 약 18㎜인데 1년 이하의 것이다. 절대다수의 굴은 연령이 5~10년 된 것이었다.

북방대합(Spisula sachalinensis). 무게가 약 80그램으로서 전체의 2.2%를 차지한다. 4개체 중 왼쪽과 오른쪽 껍데기 편이 1개씩, 왼쪽 온전한 것 1개가 각각 확인되었다. 껍데기의 크기는 8.7~9.5㎝로서 큰 것이고, 연령은 12~15년으로 추정되었다.

가리비(Mizuhopecten yessoensis). 위 껍질 3개의 편인데 무게 42그램으로 전체의 1.2%에 해당된다. 잔존 상태가 좋지 않지만 남아 있는 정수리 부분을 통해 원래 크기는 약 9㎝, 13㎝, 15㎝였을 것으로 추정되었다. 연령은 3~6년이다.

우럭(Mya arenaria). 1개가 편 상태로 출토되었다. 길이가 13~14㎝로 매우 큰 것이다.

바지락(Ruditapes philippinarum). 오른쪽 껍데기가 거의 온전한 상태로 확인되었다. 무게는 약 5그램이다. 크기가 52㎜로 큰 것이며, 연령은 7~8년이다.

개량조개(Mactra chinensis). 왼쪽 껍데기 편이 1개 발견되었는데 길이가 65㎜이다. 보존상태 불량하여 연령 판단이 불가하였지만, 크기가 중간 크기여서 연령이 대략 6~8년일 것으로 추정되었다.

동죽(=불통조개=동조개)(Mactra veneriformis). 1개의 편이 확인되었고 길이가 약 42㎜이다. 큰 크기에 해당한다.

떡조개(백합)(Dosinia japonica). 길이 약 52㎜의 껍데기에서 나온 편이 1개 발견되었다.

담치(Modiolus sp.). 왼쪽 껍데기의 작은 편이 1개 발견되었다. 정수리와 앞쪽 가장자리가 잘 보존되어 있어 원래의 길이는 약 40㎜였을 것으로 추정되었다. 성년 담치는 길이가 12~15㎝이기 때문에 이 길이는 상당히 작은 크기이다. 때문에 다른 연체동물들과 함께 우연히 딸려 온 것으로 판단되었다. 하지만 담치가 성 가까이의 바다에서 다른 연체동물들과 함께 서식하기 때문에 성의 주민들이 담치도 채집하였을 것이라 생각된다.

2001년도에는 비교적 보존상태가 좋은 이매패류(二枚貝類) 연체동물의 껍데기가 10개종이 확인되었는데 홍합이 87.9%로 가장 많고, 참굴이 7.6%로 그다음으로 많다. 그다음은 북방대합(2.2%)과 가리비(1.2%)이지만 비율이 낮은 편이다. 나머지 우럭, 바지락, 개량조개, 동죽, 떡조개(백합), 담치 등은 껍데기가 1개씩만 확인되었다.

그 외 만각류(蔓脚類)(Cirripedia)의 껍데기도 6개가 편 상태로 확인되었다. 이것은 모두 따개비(Balnus rostratus)에 속한다. 크기는 높이 약 3~4.5㎝이다. 따개비는 암벽이나 돌, 빈 패각, 홍합이나 참굴의 위 껍데기에 붙어 서식한다. 따개비도 식용으로 사용하였을 것으로 판단되었다.

2008년도 발굴조사보고서에는 2006년과 2008년에 수습한 바다 연체동물의 패각에 대한 분석결과가 보고되어 있다.주 002 모두 54개의 패각시료가 분석되었는데 그중 44개 패각시료는 제34구역에서 수습한 것이다. 이곳에서는 시료를 수습한 구체적인 장소는 제8, 제9, 제10, 제12, 제13인공층에 해당하는 5호 주거지와 6호 주거지, 그리고 물을 퍼내기 위해 발굴단이 만든 물구덩이이다. 2008년에는 제41구역 8호 주거지 바닥에서 8개의 패각시료를, 제37구역에서 1개 패각시료를, 제40구역에서는 표토에서 1개 패각 시료를 각각 수습하여 분석하였다.

2006년과 2008년에는 이매패류에 해당하는 4종의 연체동물 패각이 확인되었다. 바로 홍함, 참굴, 북방대합, 그리고 고랑가리비이다. 그 외에 2008년에는 크라스키노성에서는 처음으로 복족류(腹足類) 연체동물인 소라고둥의 패각이 발견되었다. 그 외에 만각류 연체동물인 따개비(Balnus rostratus)의 패각도 확인되었다. 또한 홍합 껍데기에서 해면(Cliona sp.)의 흔적이 확인된 것도 있다.

홍합(Crenomytilus grayanus)의 껍데기 혹은 그 쪼가리들은 사실상 모든 패각시료들에 포함되어 있었고, 그 비율도 각 시료에서 전체 유기물질 중 98~100%를 차지하였다. 홍합의 오른쪽과 왼쪽 껍데기의 비율은 거의 동일하였다. 제9인공층에서 발견된 거의 온전한 홍합 껍데기 6개는 길이가 100~200㎜ 사이였고, 평균 길이는 142.5㎜였다. 정수리가 남아 있는 껍데기 쪼가리들도 길이가 80~90㎜로 큰 크기였음을 보여 주었다. 따라서 홍합은 길이 80~100㎜ 이상의 큰 것들만 크라스키노성에 공급되었을 것으로 판단되었다(도면 2008-479~481). 상대적으로 얇고 깨끗한 표면과 정수리가 흔히 손상되고 해면이 붙어 있는 것들은 이 홍합이 깊이 8~12m의 펄 속에서 채집되었음을 보여 주는 것으로 판단되었다. 홍합 껍데기의 약 25~30%는 해면에 의해 손상된 것이 확인되었다. 홍합은 제9인공층에서 32개 이상으로 많이, 그 아래는 점차 줄었다가 다시 12와 13인공층에서 30~43개로 증가하는 경향을 보였다.

참굴(Crassosrea gigas) 껍데기 쪼가리들은 4개의 시료에서 확인되었는데 모두 제41구역 8호 주거지 바닥에서 출토되었다. 쪼가리들의 상태가 좋지 못하였으며 대개 무게가 5~35그램에 불과하여 작은 개체였을 것으로 판단되었다(도면 2008-477).

고랑가리비(Swiftopecten swifti) 껍데기는 제40구역의 표토에서 작은 쪼가리 상태로 발견된 것이 전부이다.

북방대합(Spisula sachalinensis)은 제34구역의 6호 주거지와 제41구역 제6인공층에서 출토되었다. 6호 주거지 출토 2개의 쪼가리 중 큰 것은 길이가 약 80㎜, 높이가 60㎜였다(도면 2008-476). 제41구역에서 출토된 왼쪽 껍데기 쪼가리는 길이가 82.8㎜, 높이가 69.3㎜, 무게가 50.2그램이었다.

복족류(腹足類) 연체동물인 소라고둥(Neptunea bulbacea)은 수관 등의 패각이 제41구역의 제6인공층에서 2개가 출토되었다(도면 2008-483 아래 열 1, 2). 이 2개는 길이가 32㎜와 37㎜, 높이가 약 70~80㎜였다. 젊은 개체에 해당하며, 육질을 꺼내기 위해 깨트린 흔적이 확인되었다.

만각류 연체동물인 따개비는 껍데기가 모두 10개로서 제13인공층에서 2개, 6호 주거지에서 6개, 물구덩이에서 1개가 각각 발견되었다. 제13인공층에서는 따개비 쪼가리가 북방대합과 함께 발견되었다. 따개비는 홍합에 자주 달라붙기 때문에 홍합과 함께 왔을 것으로 판단되었다(도면 2008-482, 1, 2; 483, 3). 따개비 껍데기는 크기가 45㎜까지였고, 10개 중 4개에 해면에 의해 손상된 흔적이 있었다.

2009년도 발굴조사보고서에는 2009년에 수습된 바다 연체동물의 패각에 대한 분석결과가 보고되어 있다.주 003 제40구역과 제42구역에서 상대적으로 큰 236개와 작은 쪼가리들 등 모두 300개체 이상의 패각이 분석되었다. 패각시료는 제42구역의 위 6개 인공층과 제40구역의 제11, 제12인공층 및 11호 주거지에서 수습한 것이다.

제42구역에서는 이매패류 5종과 복족류 1종이 확인되었다. 그 외에 제42구역과 제40구역에서는 공통적으로 홍합이 발견되었다. 또한 만각류인 따개비 껍데기도 확인되었다.

북방대합(Spisula sachalinensis)이 가장 많은 수량으로 발견되었다(도면 823). 제42구역의 제2~6인공층 전체에서 확인되었다. 북방대합의 껍데기는 92개체에 해당하며, 그중에는 상당히 큰 껍데기들도 있다. 껍데기의 길이는 41.2~96.1㎜였고, 연령은 4년부터 11~14년으로 판단되었다. 북방대합 껍데기 중 가장 흔히 보이는 것은 길이가 70~90㎜였고, 연령은 7~12년이었다. 참고로 사할린의 중세유적에서 출토된 북방대합 껍데기는 평균 길이가 90~110㎜로서, 크라스키노성에서 발견된 것보다 훨씬 더 크다. 몇몇 북방대합 껍질에는 돌구슬우렁이(Crypton-atica janthostoma)로 보이는 맹패(猛貝) 복족류 연체동물이 뚫은 구멍이 직경 2~3㎜로 나있었다. 북방대합의 나이테를 통해 사실상 모두 여름에 채집한 것으로 판단되었다.

가리비(Mizuhopecten yessoensis)의 껍데기는 적은 수량이 발견되었다(도면 2009-826). 껍데기는 모두 크기가 크다. 대개 아래 껍데기인데 그중의 하나에는 (천공) 해면이 손상시킨 흔적이 확인되었다. 크라스키노성에 가리리 껍데기가 적게 발견되는 것인 이것이 칼로 쉽게 열 수 있기 때문에 잡은 곳에서 육질을 꺼내었기 때문일 것으로 추정되었다.

그 외에도 제42구역에서는 참굴(Crassosrea gigas)(도면 2009-827, 7)과 북방밤색무늬조개(Glycymeris yessonsis)(도면 2009-824)의 껍데기도 소량으로 발견된 것이 있다.

이매패류인 홍합의 껍데기는 제40구역과 제42구역에서 모두 발견되었다. 홍합 껍데기는 대개 두껍고 단단한 정수리 부분이 잔존하였는데 이 부분을 통해 길이가 대략 140~160㎜였던 것으로 추정되었다. 2009년에는 홍합이 적은 수량으로 발견되었지만, 제40구역의 10호 주거지에서 상대적으로 많은 9개 껍데기가 확인되었다.

복족류는 소라(Rapana venosa)가 있다. 소라의 껍데기는 42구역에서 발견되었다(도면 2009-825). 맹패(猛貝) 소라는 굴 서식지에 혹은 그 가까이의 1~3m 깊이에 살기 때문에 굴과 함께 잡았을 것으로 판단되었다.

2009년에는 북방대합이 가장 많이 발견되었고, 그다음은 매우 적은 수량으로 홍합이, 그다음은 더 적은 수량으로 가리비, 참굴, 북방밤색무늬조개, 소라, 따개비 등이 확인되었다.

2011년에는 제45구역에서 홍합, 북방대합, 소라 등의 이매패류와 복족류 연체동물의 패각들이 출토되었다.주 004

홍합(Crenomytilus grayanus)은 제45구역에서 70개체에 속하는 길이 80~195㎜의 큰 껍데기들이 출토되었다. 껍데기의 가장자리 특징을 통해 9월~10월 초의 가을에 채집한 것으로 판단되었고, 이 홍합 개체들의 연령은 20년 이상으로 판단되었다. 홍합은 일부 개체가 껍데기와 외피의 복원된 길이를 통해 연령이 50년 정도인 것이 확인되었다. 홍합 껍데기의 끝부분에는 천공의 흔적들이 남아 있고, 제12인공층 출토 홍합 껍데기 외피에는 붉은 해초의 흔적이 있었다.

북방대합(Spisula sachalinensis)의 껍데기들은 모두 8개체에 속한다. 제45구역의 제11인공층에서 출토된 3개체는 길이가 각각 약 65㎜, 70㎜, 95㎜였다. 나머지 5개체에 해당되는 북방대합의 왼쪽 껍질은 제16인공층에서 출토되었다. 그중길이가 110㎜로 가장 긴 것은 연령이 12년으로 판단되었다. 이 길이는 북방대합에 있어 매우 큰 크기이다. 나머지는 길이가 80㎜ 이하로서 연령이 7~8년이었다. 북방대합은 껍데기의 아랫부분 혹은 어린 가장자리가 남아 있는 것이 없어 채집 계절은 확인되지 못하였다.

소라(Rapana venosa) 껍데기는 제45구역의 제13인공층에서 쪼가리 상태로 3개가 출토되었다. 높이가 각각 29.4㎜, 38㎜, 60㎜였다. 소라 껍데기들은 모두 바삭바삭하고 겹으로 갈라졌는데 이것은 끓는 물에 삶았기 때문인 것으로 판단되었다. 소라는 굴 서식지나 그 가까이에서 서식하지만 제45구역에서는 굴 껍데기들이 발견되지 않았다.

2012년도에는 제48구역에서 북방대합과 참굴 2종류의 이매패류 연체동물의 패각과 그 쪼가리들이 제3, 제4, 제5인공층에서 모두 27개가 출토되었다.주 005 몇몇 패각에는 따개비의 흔적이 확인되기도 하였다.

북방대합(Spisula sachalinensis)은 패각의 크기가 47~82㎜로 복원되는 것이 11개체 발견되었다. 제5인공층의 엘-3방안에서 3개의 상대적으로 온전한 껍데기가 확인되었는데 2개는 왼쪽, 1개는 오른쪽 껍데기였다. 왼쪽 껍데기 중의 1개는 길이가 79㎜이나 아래 가장자리가 손상되었고, 껍데기의 가운데에 안쪽으로부터 뚫린 구멍이 하나 있었다(38×41㎜). 제5인공층의 까-33방안에서는 길이가 약 47㎜와 80㎜인 오른쪽 껍데기 2개가 심하게 손상된 상태로 확인되었다. 제4인공층에서는 7개의 껍데기(오른쪽 3개, 왼쪽 4개)가 확인되었다.

참굴(Crassosrea gigas)의 껍데기는 대부분이 작은 쪼가리들이었다. 비교적 온전하게 남은 위 껍데기가 2개 확인되었는데 길이가 80㎜이하였다. 그 외에도 제5인공층에서 길이가 60㎜이하인 굴 껍데기가 6개 발견되었다. 10%의 굴 껍데기들이 따개비 클리오나에 의한 손상을 입었다. 2개의의 온전한 굴 껍질에 남아 있는 생장 고리를 통해 이 참굴은 9월에 채집된 것으로 파악되었다. 큰 껍데기 쪼가리들에는 살아 있을 때에 껍데기를 연 자국이 있는데 바로 근육 가까이의 가장자리가 손상되어 있다.

이상 2018년까지 크라스키노성에서 확인된 바다 연체동물의 껍데기 현황에 대해 살펴보았다. 크라스키노성에서 발견된 바다 연체동물은 이매패류, 복족류, 그리고 만각류로 구분된다.

이매패류. 홍합(Crenomytilus grayanus), 참굴(Crassosrea gigas), 북방대합(Spisula sachalinensis), 가리비(Mizuhopecten yessoensis), 고랑가리비(Swiftopecten swifti), 우럭(Mya arenaria), 바지락(Ruditapes philippinarum), 개량조개(Mactra chinensis), 동죽(=불통조개=동조개)(Mactra veneriformis), 떡조개(백합)(Dosinia japonica), 담치(Modiolus sp.), 북방밤색무늬조개(Glycymeris yessonsis) 등이 확인되었다.

복족류. 소라고둥(Neptunea bulbacea)과 소라(Rapana venosa)가 각각 확인되었다.

만각류. 따개비(Balnus rostratus)가 확인되었다.

2018년까지 크라스키노성에서 이매패류가 12개의 종, 복족류가 2개의 종, 그리고 만각류가 1개의 종이 각각 확인되었다는 것은 크라스키노성 주민들의 매우 다양한 바다 연체동물을 식자재로 사용하였음을 증명해 준다. 하지만 각 종의 바다 연체동물이 발견된 비율은 서로 차이를 보인다.

홍합의 껍데기는 2001년에 50개 이상, 2009년에 소량, 2011년에 70개체가 각각 확인되었다. 또한 2008년도 발굴조사보고서에는 각 시료 전체의 98~100%가 홍합의 껍데기인 것으로 보고되었다. 따라서 홍합은 크라스키노성 주민들의 식생활에서 매우 중요한 패류 식자재였을 것이다. 홍합은 껍데기의 안쪽에 삶았을 때에 생기는 더껑이가 많이 확인되어 대부분의 경우 삶아서 먹었을 것으로 혹은 쪄서도 먹었을 것으로 추정되었다. 다만 불에 그슬린 흔적이 있는 것들도 있어 구어 먹었을 가능성도 있다고 생각된다.

홍합은 껍데기의 크기, 두께, 형태 등을 통해 약 8~ 10m 깊이의 바다에 서식하는 것을 잡은 것으로 판단되었다. 현재 홍합은 크라스키노성에서 5~7㎞ 떨어져 있는 엑스뻬지찌야만, 레이드 빨라다만, 노브고르드스까야만, 그리고 포시에트만에 서식하는 것으로 보고되었다. 포시에트만에서는 홍합의 유충들이 6~10월에 바닥에 정착하고, 또 홍합이 암벽 곶 가까이에 밀집하여 무리를 이루고 서식하는 것으로 알려져 있다.

참굴의 껍데기는 2001년에 온전한 것이 13개, 2009년에 소량, 2012년에 소량이 각각 확인되었다. 또한 2008년도 발굴조사보고서에는 쪼가리들이 소량 확인된 것으로 보고되었다. 이 수치만을 놓고 본다면 참굴이 크라스키노성 주민들의 식생활에서 그렇지 큰 비중을 차지하지 못한 식자재였음을 말해 준다. 하지만 굴은 생산지역에서 껍데기를 벗기고 육질만 유통하였을 수도 있기 때문에 이 수치들이 실상을 말해 주는 것은 아닐 것이다. 굴은 삶거나 쪄서 먹은 것으로 판단되었다. 하지만 오늘날과 같이 굴은 날로도 먹고 또 구워서도 먹었을 가능성도 있다고 생각된다.

참굴은 현재 크라스키노성 가까이의 엑스뻬지찌야만과 노브고로드스까만에 1~5m 정도의 깊이에서 서식하는 것으로 보고되었다.

북방대합의 껍데기는 2001년에 4개, 2009년에 92개체, 2011년에 8개체, 2012년에 11개체가 각각 확인되었다. 또한 2008년도 발굴조사보고서에는 쪼가리가 소량 확인된 것으로 보고되었다. 따라서 북방대합은 전체 바다 연체동물 중 상당한 비율을 차지하였음을 알 수 있다. 북방대합은 연령이 4세부터 11~14년까지를 따뜻한 시기인 여름에 채집한 것으로 보고되었다. 또한 북방대합은 먹기 전에 끓는 물에 삶았을 것으로 판단되었다. 또한 북방대합이 살아있을 때에 껍질을 연 흔적은 보이지 않았다고 하였다. 하지만 북방대합의 껍데기들 중에는 앞쪽과 뒤쪽 가장자리가 손상된 것들이 있다고 한다. 이것은 칼로 앞쪽과 뒤쪽의 근육을 자르며 대합을 열었음을 보여 주는 것으로 판단되었다. 만약에 그렇다면 북방대합은 살았을 때에 칼을 이용하여 껍데기를 벗기기도 하였음을 말할 것이다.

현재 북방대합은 포시에트만(bay)의 모래 개펄에 서식하고 있고, 큰 무리들은 2~7m 깊이에서도 확인된다. 그 외에도 엑스뻬지찌야만의 나지모바(추르하도) 모래톱 가까이와 레이드 팔라다만(inlet)에서도 깊이 1m부터 4~7m의 모래 바닥에 북방대합이 무리를 지어 서식하는 것으로 보고되었다. 또한 나지모바 모래톱 가까이의 쉘레하곶 부근에서 서식한다.

북방대합은 강한 폭풍우 시에 모래톱이나 모래 해안으로 내던져 지기도 한다. 때문에 폭풍이 지난 다음에 해안으로 밀려온 것들을 잡았을 수도 있었을 것이다. 또한 보트를 타고 잡았을 수도 있었을 것이다. 19세기 말~20세기 초에 한국인들은 일반적으로 여자와 아이들이 북방대합을 채집하였는데 깊이가 1.5m의 얕은 곳에서는 발로 모래를 뒤집어 잡았을 것이고, 더 깊은 곳에서는 보트를 타고 나무로 만든 삼지의 조개갈퀴로 모래를 뒤집은 다음에 유리 바닥이 있는 나무 통으로 보면서 건져 올렸다고 한다. 때문에 발해 사람들도 한국인들과 동일한 방법으로 북방대합을 잡았을 가능성이 있다고 추정되었다.

가리비의 껍데기는 2001년에 3개, 2009년에 소량이 각각 확인되었고, 가리비의 일종인 고랑가리비는 2008년도 발굴조사보고서에 쪼가리가 1개 확인된 것으로 보고되었다. 가리비는 비율이 매우 낮다. 하지만 가리비는 껍데기가 접시로도 사용될 수 있고 또 각종 장식에 사용될 수도 있다. 때문에 이 수치를 통해 크라스키노성 주민들이 가리비를 매우 드물게 먹었다고 판단하는 것은 잘못일 것이다.

현재 가리비는 레이드 팔라다만, 엑스뻬지찌야만 입구 부분, 노보고로드스까야만의 2~15m 깊이 혹은 그 이상의 깊이에서, 그리고 엑스뻬지지야만의 남동쪽에 위치하는 추르하도(나지모바) 모래톱 부근에서 깊이 2~10m에 서식한다. 가리비는 폭풍 다음에 나지모바 모래톱과 다른 해안에서 잡았을 수도 있고, 자맥질을 하여 손으로 건지거나 혹은 조개끌개를 사용하여 건졌을 것으로 판단되었다. 크라스키노성에 가리비의 껍데기가 적게 발견되는 것인 이것이 칼로 쉽게 열수 있기 때문에 잡은 곳에서 육질을 꺼내었기 때문일 것으로 추정되었다.

우럭, 바지락, 개량조개, 동죽, 떡조개(백합), 그리고 담치는 2001년에 1개씩만 확인된 것으로, 북방밤색무늬조개는 2009년에 소량이 확인된 것으로 각각 보고되었다. 크라스키노성 주민들이 이것들을 얼마냐 식용하였는지에 대해서는 알 수가 없다. 하지만 중요한 것은 우럭, 바지락, 개량조개, 동죽, 떡조개(백합), 북방밤색무늬조개 등이 크라스키노성 주민들의 식자재 중의 하나였다는 사실이다. 북방밤색무늬조개 껍질은 작은 숟가락을 만들거나 의복 장신구를 만들 때에 많이 사용된다고 한다.

현재 우럭은 포시에트만에 0.5m 깊이까지의 모래 속에서, 바지락은 엑스뻬지찌야만의 해안가에 깊이 1~4m의 모래흙 혹은 뻘-모래흙에서, 동죽은 엑스뻬지찌야만의 1~3m 깊이 및 성에서 1~1.5㎞ 떨어진 쭈까노브까강 하구에 각각 서식하는 것으로 보고되었다. 바지락과 동죽은 함께 서식하기도 한다.

개량조개는 흔히 떡조개(백합) 및 북방대합과 함께 서식하는 것으로 알려져 있다. 개량조개는 크기와 개체 수가 북방대합에 비해 적다. 개량조개와 떡조개는 추르하도 모래톱과 쉘레하곶 가까이에 서식하고, 폭풍이 불고 난 다음에 추르하도 모래톱에서 잡는 것이 가능였을 것으로 판단되었다. 담치는 엑스뻬지지야 만에서 홍합과 함께 서식한다. 북방밤색무늬조개는 엑스뻬지찌야만의 입구 가까이 1.5~5m 깊이에 서식하는 것으로 보고되었다.

복족류인 소라고둥의 껍데기는 2008년도 발굴조사보고서에 2개가 확인된 것으로 보고되었다. 소라의 껍데기는 2009년에 1개, 2011년에 쪼가리가 3개 각각 발견되었다. 따라서 복족류인 소라고둥과 소라는 그 비율이 매우 낮음을 알 수 있다. 아마도 중요한 것은 소라고둥과 소라도 크라스키노성 주민들의 식자재 중의 하나였다는 사실일 것이다.

만각류인 따개비의 껍질은 2001년에 6개가 확인되었고, 2008년도 발굴조사보고서에 10개가 발견된 것으로 보고되었다. 따개비는 바닷가의 바위나 바다 속의 홍합 등에 붙어서 살기도 하여 홍합 등에 딸려 왔을 수도 있다. 하지만 크기가 큰 따개비의 육질은 식용으로도 사용되기 때문에 의도적으로 채집하였을 수도 있을 것이다.

따라서 크라스키노성에서 확인된 이매패류 12개의 종은 현재 모두 크라스키노성 주변의 바다인 작은 만들과 모래톱 주변에 서식하고 있음을 알 수 있다. 이 사실은 성의 주민들이 해안이나 혹은 작은 배를 타고 근해에서 이 바다 연체동물들을 채집하였음을 말해 준다.

- 각주 001)

- 각주 002)

- 각주 003)

- 각주 004)

- 각주 005)