14. 식물유체

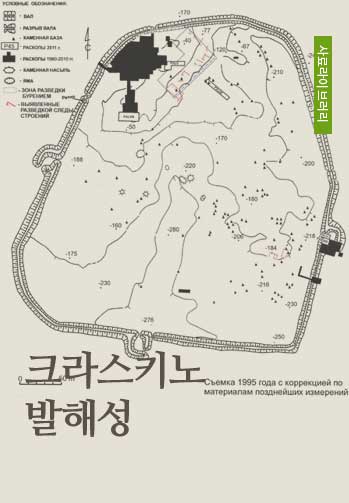

크라스키노성의 고식물학 자료에 의한 식물유체 분석은 3회에 걸쳐 보고되었다. 2002년과 2007년에 채취한 토양시료에서 추출한 식물유체에 대한 분석 결과는 2008년도 발굴조사보고서에,주 001 2009년도의 식물유체에 대한 분석 결과는 2009년도 발굴조사보고서에,주 002 2015년도의 식물유체에 대한 분석결과는 2015년도 발굴조사보고서에주 003 각각 보고되었다.

2002년도 토양시료는 제20구역 내 동문지 문화층인 성벽 외곽 자갈층 아래의 검은 숯이 포함된 층에서 채취하였다. 토양시료 채취 지점이 분명한 것은 아니지만, 성벽 외곽 자갈층은 동문지 옹성 내의 도로 유구를 지칭하는 것으로 생각된다. 다시 말해서 동문지 옹성 내 도로 유구에 깔은 자갈층 아래에서 토양시료를 채취한 것이다. 제20구역에서 채취한 토양시료의 전체 양은 약 45리터였다. 여기에서 307개의 탄화된 식물 씨앗이 확인되었는데 그중 207개는 재배식물의 것이고, 나머지 100개는 잡풀(김)과 야생식물의 것이었다.

2007년도에는 제34구역의 6호 주거지 내부퇴적토와 제34구역 남쪽 부분에서 일부만 조사된 주거지의 내부퇴적토에서 각각 토양시료를 채취하였다. 이 두 주거지는 제34구역에서 가장 아래의 문화층인 제5생활면에 해당한다. 이곳에서는 30개의 토양시료를 채취하였고, 각 토양시료의 양은 10~12리터 정도였다. 그런데 식물 씨앗은 16개 토양시료에만 들어있었다. 모두 21개의 식물 씨앗이 발견되었는데 그중 17개는 재배식물이었고, 나머지는 잡풀 혹은 야생식물 씨앗이었지만 종류가 구분되지 못하였다.

2009년에는 제42구역과 제40구역에서 각각 토양시료를 채취하였다. 제42구역에 12개의 토양시료를, 제40구역에서 117개의 토양시료를, 그 외에도 구체적인 장소가 명기되지 않았지만 3개의 토양시료가 더 채취되어 모두 133개의 토양시료에서 식물유체를 추출하였다. 각 토양시료의 양은 3~5리터 정도였다. 이곳에서는 식물유체의 수량이 매우 적게 추출되었는데 대부분의 경우 각 토양시료에 수 개 정도의 식물 씨앗이 들어있었고, 오직 소수의 토양시료에서만 10~20개의 식물 씨앗이 확인되었다. 식물 씨앗은 모두 탄화된 상태였으며, 심하게 손상된 것도 적지 않았다.

2015년에는 모두 36개의 토양시료를 채취하였는데, 제47구역에서 12개, 제44구역에서 19개, 제50구역에서 4개의 각각 채취하였고, 그 외 채취 지점이 보고되지 않은 것이 1개 더 있었다.

토양시료에서 식물유체를 추출한 방법은 기본적으로 물 체질이었다. 먼저 발굴조사 현장에서 토양시료를 채취하여 비닐봉지에 넣어 캠프로 가져간다. 다음에는 캠프 혹은 개울가에서 양동이에 물을 채우고 그 속으로 토양시료를 일정 양을 붓는다. 그다음에는 양동이 안의 토양시료가 물에 잘 흩어지게 젓는데 그러면 흙보다 가벼운 탄화된 식물유체가 물의 위쪽으로 올라온다. 그러면 체를 넣어 위에 뜬 것을 체 속에 넣고 물속에서 다시 체를 흔들어 흙이나 체의 눈보다 작은 물체들이 빠져 나가게 한다. 다음에는 체에 남은 것들을 꺼내어서 식물유체를 선별한다.

2002년에 제20구역에서 채취한 토양시료에서 추출된 307개의 식물 씨앗 중에서 재배식물에 속하는 것은 207개, 잡풀(김)과 야생식물에 속하는 것은 100개였다.

재배 곡물식물로는 대두(콩), 조, 기장, 피, 밀이 동정(同定)되었다. 여기에서 동정이 되었다는 것은 종(種)이 구분된 것을 의미한다. 잡풀과 야생식물로는 명아주, 까마중, 돌피, 싸리속, 콩류가 각각 동정되었다. 그 외 19개의 잡풀(김)과 들풀 씨앗은 쪼가리가 너무 작거나 심하게 훼손되어 종을 동정하지 못하였다.

대두(Clycine max (L) Merr.)는 159개가 확인되어 전체에서 가장 많은 수량을 보였다. 절대다수가 형태적 특징이 손상된 상태였지만, 2개는 형태적 특징이 잔존하였다. 형태적 특징이 남아 있는 탄화 콩알의 크기는 6.3-3.7-3.1㎜와 6.8-4.1-3.3㎜였다(도면 2008-469, 1).

조(Setaria italica L.)는 34개가 확인되었다. 조의 씨앗, 즉 좁쌀은 거의 모두 껍질이 벗겨진 상태였는데 이것은 음식을 만들기 위해 사전에 준비한 것으로 판단되었다. 2개는 껍질이 그대로 있었다. 껍질의 없는 상태의 좁쌀은 평균 크기가 1.20-1.09-0.78㎜였다(도면 2008-469, 2).

기장(Panicum miliaceum L.)은 9개가 확인되었다. 2개에는 껍질이 남아 있었다. 기장의 평균 크기는 1.29-1.29- 0.92㎜였다(도면 2008-470, 1).

피(Echinochloa utilis Ohwi et Yabuno)는 피를 연상시키는 것은 3개가 확인되었다. 피의 씨앗은 평균 크기가 1.46- 1.27-0.85㎜였다.

밀(Triticum aestivum L.)은 2개만 확인되었는데 심하게 손상된 상태였다(도면 2008-470, 2).

이상 재배 곡물식물은 콩 159개, 조 34개, 기장 9개, 피 3개, 밀 2개가 각각 확인되었다. 수량을 놓고 볼 때에 콩이 절대적으로 가장 많았으며, 그다음은 기장류(조, 기장, 피)가 많았고, 밀은 극히 적게 확인되었다

잡풀과 야생식물로 동정된 씨앗들은 명아주(Chenopodium album L.)가 65개(도면 2008-471, 1), 돌피(Echinochloa crus-galli L.)가 8개(도면 2008-471, 2), 까마중(Solanum nigrum L.)이 6개(도면 2008-472, 1), 싸리속(Lespedeza sp.)이 1개(도면 2008-472, 2), 그리고 콩류(Leguminoseae)가 1개이다.

잡풀 중에서는 명아주가 가장 많은 수량으로 확인되었다. 그다음은 돌피, 까마중, 콩류 순으로 각각 확인되었다. 그 외 야생식물인 싸리속의 씨앗도 1개 확인되었다.

2007년도에 제34구역에서는 21개의 식물 씨앗이 발견되었다. 재배 곡물식물은 조, 피, 팥, 쌀보리, 밀 혹은 보리가 17개였고, 나머지는 잡풀 혹은 야생식물의 씨앗이었지만 동정되지 못하였다.

조(Setaria italica)는 6개가 확인되었는데 그중 3개는 조로 추정되는 것이었다. 6호 주거지와 제34구역 남쪽 부분 주거지 모두에서 확인되었다. 씨눈은 남아 있는 것이 없었다. 씨눈이 있었던 씨눈 띠 부분은 약간 길쭉하다(도면 2008-473, 1). 껍질은 남아 있지 않다. 다만 1점에 껍질의 잔재가 남아 있었는데 표면이 조에 특징적인 것이었다.

피(Echinochloa utilis)는 4개가 확인되었다. 6호 주거지와 제34구역 남쪽 부분에서 각각 발견된 것이다. 씨눈이 넓은 타원모양이고 씨앗 길이의 80%가 씨눈 자리이다(도면 2008-473, 2). 확인된 피 씨앗의 평균 크기는 1.66- 1.33-1.0㎜이다.

팥(Phaseohus angularis)은 6호 주거지와 제34구역 남쪽 부분 주거지에서 각각 1개씩 확인되었다. 1개는 반쪽이고, 다른 1개는 두 쪽이 모두 있는 것이다. 반쪽인 것의 내면에서 씨눈의 자리가 잘 확인된 것으로 보고되었다(도면 2008-474, 1). 발견된 팥알의 크기는 3.6-2.8-2.4㎜와 3.4-3.2-1.9㎜이다.

쌀보리(Hordeum vulgare var.nudum)은 제34구역의 남쪽부분 주거지에서 1개가 발견되었다. 크기는 4.9-3.5- 2.4㎜이다(도면 2008-474, 2).

그 외에 6호 주거지에서 밀 혹은 보리일 것으로 보이는 씨앗의 작은 쪼가리가 1개 확인되었다.

2009년에는 제40구역과 제42구역에서 재배 곡물식물, 야채식물, 야생 식용식물, 그리고 잡풀의 씨앗들이 각각 확인되었다.

재배 곡물식물로 동정된 것으로는 보리(겉보리, 쌀보리), 밀, 기장류(피, 조, 기장), 콩류(팥, 콩)가 있다. 곡물은 제40구역에서만 확인되었다.

보리는 겉보리(Hordeum vulgare)와 쌀보리(Hordeum vulgare var.nudum) 2종류가 있다. 28개가 확인되었는데, 그중19개는 겉보리이고, 7개는 쌀보리이다. 쌀보리는 3개를 측정한 평균 크기가 4.83-2.96-2.20㎜였다. 겉보리는 8개를 측정하였는데 평균 크기가 4.04-2.26-2.05㎜였다. 참고로 시니예 스깔르이 발해시기 문화층에서 발견된 겉보리는 평균 크기가 5.02-2.86-2.21㎜였다. 보리는 밀이 발견된 주거지들에서만 발견되었다.

밀(Triticum aestivum)은 2009년도에 동정된 곡물 중에서 가장 많은 수량을 차지하였다. 9호, 10호, 11호, 13호 주거지에서 모두 발견되었다. 16개의 토양시료에서 173개가 확인되었는데 그중13호 주거지의 2개 토양시료에서 121개가 확인되었다. 밀은 2개 종류가 있는데 하나는 타원형에 가까운 것이다(도면 2009-830). 다른 한 종류는 조금 더 좁고 길쭉하다. 크기는 길이 2.9~4.8㎜, 너비 2.1~3.0㎜, 두께 1.8~2.7㎜ 사이이다.

기장류 곡물은 피가 181개로 가장 많고, 그다음은 조가 126개로 많으며, 기장은 3개에 불과하다. 피(Echinochloa utilis)의 크기는 길이 1.4~1.9㎜, 너비 1.1~1.65㎜, 두께 0.8~1.2㎜였고, 평균 크기는 길이 1.66㎜, 너비 1.43㎜, 두께 1.01㎜였다. 피는 등이 볼록하고, 배는 납작하며, 씨눈 띠는 넓고 크고, 씨눈은 둥글고 크다. 약간 뾰족한 윗부분은 피의 씨앗에서 물방울을 연상시킨다. 몇몇 피의 씨앗에는 껍질이 남아 있었다(도면 2009-828).

조(Setaria italica)는 둥그스름한 모양을 가지는데 배는 편평하고, 씨눈 띠는 좁고 길며 씨눈은 작고 길쭉하다. 조의 씨앗, 즉 좁쌀 중의 일부는 기저부가 곧고, 위는 간혹 약간 둘로 나뉘어져 있다. 조는 피에 비해 조금 더 작고, 더 둥그스름하다. 몇몇 좁쌀에는 껍질이 남아 있다(도면 2009-829). 좁쌀의 길이는 1.1~1.5㎜, 너비는 1.0~1.5㎜, 두께는 0.8~1.2㎜였다.

기장(Panicum miliaceum)은 3개만 확인되었고, 손상이 매우 심한 상태였다.

콩류는 팥과 대두가 발견되었는데 팥이 더 많다. 팥은 48개가, 대두는 16개가 각각 확인되었다. 그 외에 대두 혹은 팥으로 보이는 곡물의 쪼가리들이 더 발견되었다.

팥(Phaseohus angularis)은 온전한 것도 있고 반쪽도 있다(도면 2009-831). 7개가 온전한 것이고, 41개가 반쪽이다. 12개 토양시료에서 추출된 것이다. 9호, 10호, 13호 주거지에서 주로 발견되었다. 크기는 4.5-3.34-3.35㎜였다.

대두(Clycine max)는 9호, 10호, 11호, 13호 주거지의 5개 토양시료에서 16개가 확인되었다. 손상이 심한 상태였고, 다만 수개의 대두에 씨눈이 잔존했다. 이 씨눈의 형태와 크기 등을 통해 대두로 동정되었다. 가장 손상이 덜된 대두의 평균 크기는 5.22-2.87-2.80㎜였다.

2009년도에 확인된 재배 곡물식물은 피와 조가 가장 많고, 그다음은 팥과 밀, 겉보리, 대두이다. 쌀보리와 기장은 존재는 확인되었지만 수량이 매우 적다.

야채식물은 제40구역의 11호와 13호 주거지 그리고 제3생활면(제11인공층)에서 발견되었다. 십자화과속(Brassicaceae) 식물인데 겨자(cf. Brassica sp.)로 동정되었다. 겨자의 씨앗은 5개 토양시료에서 42개가 확인되었다. 구체이고 타원형의 작은 씨눈이 있다. 크기는 0.9~1.3–0.9~1.2㎜였다.

야생 식용식물은 가래(Jungcea manchurica), 개암(Corylus sp.), 그리고 잣(Pinus koraiensis)의 껍데기가 매우 적은 수량으로 발견되었다.

잡풀(김)의 씨앗은 종이 동정된 것이 43개에 불과하였지만 종류는 다양하였다. 그 외 동일한 개수인 43개의 잡풀 씨앗은 종이 동정되지 못하였다. 잡풀은 명아주과 식물(Chenopodiaceae)과 기장속 식물(Paniceae), 사초과 식물(Cyperaceae), 그리고 아욱과 식물(Malvaceae)이 각각 확인되었다.

명아주과 식물로는 명아주(Chenopodium album), 여뀌(Polygonum hydropiper, P.orientale, P.perfoliatum), 가지속(Solanum sp.)이, 기장속 식물로는 돌피(Echinochloa crus-galli), 강아지풀(Setaria viridis), 새삼(Cuscuta sp.)이, 사초과 식물로는 사초속(Carex sp.), 고랭이속(Scirpus sp.)이, 아욱과 식물로는 국화과(Asteraceae), 꿀풀과(Labitae)가 각각 동정되었다.

그 외에도 폐기물구덩이에서 채취한 34개 토양시료에서 415개의 잡풀 씨앗이 확인된 것이 있다. 하지만 이것들은 종이 동정되지 못하였다. 이 잡풀 씨앗들은 크기가 길이 2.3~3.5㎜, 너비 2.1~2.8㎜, 두께 1.8~2.1㎜였다(도면 2009-832).

2015년도에는 제47구역에서 12개의 토양시료, 제44구역에서 19개 토양시료, 제50구역에서 4개의 토양시료, 그리고 구역이 표기되지 않은 1개 토양시료에서 식물유체를 추출하였다. 그 결과 재배 곡물식물, 야채식물, 야생 식용식물, 그리고 잡풀의 씨앗들이 각각 확인되었다.

재배 곡물식물은 밀, 밀수소맥(密穗小麥), 대두, 기장, 콩과식물이 있고, 야채식물은 갓으로 추정되는 십자화과 식물이, 야생 식용식물은 잣과 개암이, 잡풀은 나도닭의 덩굴과 마디풀이 각각 있다.

재배 곡물식물 중 밀(Triticumaestivum)과 밀수소맥(Triticumcompactum)은 낱알이 각각 1개씩 확인되었다.

대두(Glycinemax)는 45개의 낱알과 반쪽이 확인되었다. 씨앗 중의 일부는 보존 상태가 양호하다. 콩 껍질과 콩 눈이 있는 것들을 통해 종을 동정하였다. 하지만 많은 씨앗들은 빠르고 급격한 온도작용의 결과 심하게 손상되었다. 콩에는 기름이 많이 함유되어 있어 탄화 도중에 “끓어오르며” 그 결과 콩 낱알의 내부가 파괴되고, 그리고 종 동정에 중요한 형태적 속성들이 흔히 상실된다.

기장은 다수가 불에 눌러 붙은 기장(밀) 죽의 형태로 발견되었다.

특정이 안 된 콩과식물은 씨앗은 2개, 꼬투리가 1개, 그리고 편들이 확인되었다.

야채식물은 십자화과(Brassicaceae) 씨앗이 2개 확인되었는데 갓(Brassicajuncea)일 가능성이 있는 것으로 판단되었다.

야생 식용식물 중에서 잣(Pinus Koraiensis)과 개암(Corylus)은 껍데기가 2개씩 편 상태로 각각 확인되었다.

잡풀 중에서 나도닭의 덩굴(Fallopia Convolvulus)은 씨앗이 2개, 마디풀(P. Patulum Bieb)은 씨앗이 1개 각각 확인되었다. 나도닭의 덩굴과 마디풀은 훼손된 거주 지역, 들판과 길의 가장자리에서 자란다. 경작지에서는 잡초이다.

따라서 크라스키노성에서는 지금까지 재배 곡물식물, 야채식물, 야생 식용식물, 잡풀과 비식용 야생식물의 씨앗들이 식물유체로 각각 확인되었음을 알 수 있다.

재배 곡물식물은 2002년도 토양시료에서 대두 159개, 조 34개, 기장 9개, 피 3개, 밀 2개가, 2006년에 조 6개, 피 4개, 팥 2개, 쌀보리 1개, 밀 혹은 보리 1개가, 2009년에 겉보리 19개, 쌀보리 7개, 밀 173개, 피 181개, 조 126개, 기장 3개, 팥 48개, 대두 1개가, 2015년에 밀 1개, 밀수소맥 1개, 대두 45개, 죽 형태의 기장, 콩과식물 씨앗 2개와 꼬투리 1개 및 편들이 각각 동정되었다.

곡물식물로 동정된 것의 종류는 보리, 밀, 기장류, 콩류로 구분된다. 보리는 쌀보리가 1+7=8개, 겉보리가 19개, 모두 27개가 확인되었다. 밀은 밀 2+173+1=176개, 밀수소맥 1개, 모두 177개가 확인되었다. 그 외 밀 혹은 보리가 1개 더 있다. 기장류는 조 34+6+126=166개, 기장 9+3=12개와 죽 형태의 잔존물, 피 3+4+181=188개, 모두 366개와 죽 형태가 확인되었다. 콩류는 대두 159+1+45=205개, 팥 2+48=50개, 모두 255개가 확인되었다. 그 외에도 콩과식물 씨앗 2개와 꼬투리 1개 그리고 편들이 확인되었다.

곡물식물의 씨앗은 대두 205개, 피 188개, 밀 176개, 조 166개, 팥 50개, 겉보리 19개, 기장 12개, 쌀보리 8개, 밀수소맥 1개 순서로 확인되었다. 이를 종류별로 보면 기장류(피, 조, 기장)의 씨앗이 366개로 가장 많이 발견되었음을 알 수 있다. 다만 여기에서 피와 조를 제외한 기장은 수량이 많지 않다. 하지만 기장으로 만든 죽 잔재물이 발견되었기 때문에 기장 역시 중요한 곡물 중의 하나였음을 알 수 있다. 그다음으로 많은 수를 보이는 것은 255개가 발견된 콩류(대두, 팥)의 씨앗이다. 그다음으로 많이 발견된 것이 밀(밀, 밀수소맥)로서 177개가 확인되었다. 보리(쌀보리, 겉보리)의 씨앗은 27개가 발견되어 수량은 적지만 당시 보리 역시 재배되었음을 보여 주었다.

야채식물은 2009년에 겨자로 추정되는 십자화과 식물 씨앗 42개, 2015년에 갓으로 보이는 십자화과 식물 씨앗 2개가 각각 발견된 것이 전부이다. 수량은 적지만 발해시기에 겨자와 갓이 식용으로 사용되었음을 보여 주는 중요한 자료라고 평가할 수 있다.

야생 식용식물은 2009년에 가래, 개암 잣 껍데기가 매주 적은 수량으로, 2015년에 잣 껍데기 2개과 개암 껍데기 2개가 각각 확인되었다. 이 사실은 크라스키노성의 주민들이 야생 식용식물의 채집에도 종사하였음을 보여 준다.

잡풀과 비식용 야생식물은 2002년도 토양시료에서 씨앗이 명아주 65개, 돌피 8개, 까마중 6개, 싸리속 1개, 콩류 1개가 각각 확인되었다. 2009년에는 명아주, 여뀌, 가지속, 돌피, 강아지풀, 새삼, 사초속, 고랭이속, 국화과, 꿀풀과 등의 씨앗이 모두 합하여 43개가 확인되었다. 그 외에도 종이 동정되지 못한 415개의 잡풀 씨앗이 발견되었다. 2015년에 나도닭의 덩굴 2개와 마디풀 1개가 각각 확인되었다.

따라서 크라스키노성에서 발견된 재배 곡물식물, 야채식물, 야생 식용식물, 잡풀과 비식용 야생식물의 씨앗들은 당시 발해 사람들의 식생활의 일면을 잘 보여 주는 중요한 자료라고 하겠다.

- 각주 001)

- 각주 002)

- 각주 003)