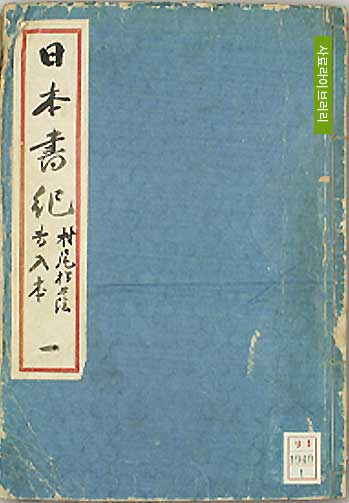

고구려의 하취문 등이 돌아가고 도화라인들도 돌아가기를 청함(『일본세기와』 『이길련박덕서』에서 전하는 백제의 멸망)

가을 7월 경자삭 을묘(16일)에 고구려의 사신 을상 하취문 등이 일을 마치고 돌아갔다. 또한 도화라인주 001

건두파사달아(乾豆波斯達阿;겐즈하시다치아)주 002가 본토로 돌아가기를 원하고 송사를 청하며 “원컨대 이후에 다시 대국(大國)을 섬기려 합니다. 그래서 그 증표로 처를 머무르게 하겠습니다.”라고 하였다. 그리고 수십 명과 서해로(西海路)주 003로 출항하였다[고구려 승려 도현(道顯;다우켄)주 004의 일본세기(日本世記)

주 005에서는 다음과 같이 적고 있다. 7월에 운운. 춘추지(春秋智)

주 006가 대장군 소정방(蘇定方)

주 007

번역주 007)

의 도움을 얻어 백제를 협공하여 멸망시켰다. 혹은 백제는 자멸하였다. 왕의 대부인주 008이 요사스럽고 무도하여 국정주 009을 좌우하고 현명하고 어진 신하를 주살주 010하였기 때문에 이러한 화를 초래하였다. 삼가지 않을 수 있겠는가주 011. 그 주주 012에서는 다음과 같이 적고 있다. 신라의 춘추지가 내신주 013

개금(蓋金)

주 014에게 원하는 바를 얻지 못하자주 015, 다시 당에 사신을 파견하여주 016 자국에서 사용하던 의관을 버리고 천자에게 아첨하여 이웃 나라에 화를 미치게 함으로써 그 뜻주 017을 이루었다. 이길련박덕서

주 018에서는 다음과 같이 적고 있다. 경신년주 019 8월에 백제가 평정되고 난 뒤인 9월 12일에 객인주 020의 귀국을 허가하였다. 19일에 서경주 021을 출발하였다. 10월 16일에 동경주 022에 도착하여 비로소 아리마(阿利麻;아리마)주 023 등 다섯 사람과 만날 수 있었다. 11월 1일에 장군 소정방 등에게 잡힌 백제의 왕주 024 이하 태자 융(隆)주 025 등 여러 왕자 13명, 대좌평주 026

사택천복(沙宅千福), 국변성(國辨成)

주 027 이하 37명, 모두 50여 명주 028을 조정에 바쳤다. 곧 천자 앞에 끌려갔다. 천자는 은칙을 내리고 그 자리에서 풀어주었다. 19일에 노고를 치하하고 위로하였다. 24일에 동경을 출발하였다.]. 당 太宗 때 李靖을 따라 東突厥을 정벌하였고, 657년에는 서돌궐을 쳐 항복시킴으로써 중앙아시아 여러 나라를 모두 安西都護府에 예속시켰다. 『삼국사기』 신라본기에 의하면 ‘太宗 武烈王 6년(659)에 사신을 보내 군대를 청하자 唐 高宗이 다음해 3월 소정방을 神丘道行軍大摠管으로 삼고, 김인문을 副大摠管으로 하여 左衛將軍 劉伯英 등 수륙 13만 군을 거느리고 백제를 정벌하게 하였다.’고 기재되어 있다. 660년 나당연합군의 대총관으로서 당군을 거느리고 산동반도에서 황해를 건넜다. 이어 신라군과 함께 백제를 협공하여 泗沘城을 함락시키고 의자왕과 태자 隆을 사로잡아 당나라로 보냈다. 그 다음 해인 661년에는 나당 연합군을 거느리고 고구려의 平壤城을 포위, 공격하였으나 전세가 불리해지자 철군하였다.

- 번역주 001)

- 번역주 002)

- 번역주 003)

- 번역주 004)

- 번역주 005)

- 번역주 006)

-

번역주 007)

당 太宗 때 李靖을 따라 東突厥을 정벌하였고, 657년에는 서돌궐을 쳐 항복시킴으로써 중앙아시아 여러 나라를 모두 安西都護府에 예속시켰다. 『삼국사기』 신라본기에 의하면 ‘太宗 武烈王 6년(659)에 사신을 보내 군대를 청하자 唐 高宗이 다음해 3월 소정방을 神丘道行軍大摠管으로 삼고, 김인문을 副大摠管으로 하여 左衛將軍 劉伯英 등 수륙 13만 군을 거느리고 백제를 정벌하게 하였다.’고 기재되어 있다. 660년 나당연합군의 대총관으로서 당군을 거느리고 산동반도에서 황해를 건넜다. 이어 신라군과 함께 백제를 협공하여 泗沘城을 함락시키고 의자왕과 태자 隆을 사로잡아 당나라로 보냈다. 그 다음 해인 661년에는 나당 연합군을 거느리고 고구려의 平壤城을 포위, 공격하였으나 전세가 불리해지자 철군하였다.

- 번역주 008)

- 번역주 009)

- 번역주 010)

- 번역주 011)

- 번역주 012)

- 번역주 013)

- 번역주 014)

- 번역주 015)

- 번역주 016)

- 번역주 017)

- 번역주 018)

- 번역주 019)

- 번역주 020)

- 번역주 021)

- 번역주 022)

- 번역주 023)

- 번역주 024)

- 번역주 025)

- 번역주 026)

- 번역주 027)

- 번역주 028)

색인어

- 이름

- 하취문, 건두파사달아, 도현, 춘추지(春秋智), 소정방(蘇定方), 춘추지, 개금(蓋金), 아리마, 소정방, 사택천복(沙宅千福), 국변성(國辨成)

- 서명

- 일본세기(日本世記), 이길련박덕서