백제의 구저(久氐) 등과 신라가 공물을 바침

47년 여름 4월에 백제왕은 구저, 미주류, 막고를 보내어 조공하도록 하였다. 그때 신라국의 조사(調使)도 구저와 함께 왔다. 이에 황태후(皇太后)와 태자 예전별존(譽田別尊;호무타와케노미코토)주 001은 크게 기뻐하며, “선왕(先王)주 002이 바라고 계셨던 나라 사람이 지금 내조하였다. 천황을 뵙지 못한 것이 참으로 슬픈 일이다.”라고 말하자 군신은 모두 슬퍼서 눈물을 흘리지 않는 자가 없었다. 그리고는 두 나라의 공물을 검교(檢校)주 003하였다. 이에 신라의 공물은 진귀한 것이 실로 많았지만 백제의 공물은 적고 보잘 것 없었다. 그래서 구저 등에게 “백제의 공물이 신라에 미치지 못하는 것은 무슨 까닭이냐?”라고 물었다. 이에 “신들은 길을 잃어 사비신라(沙比新羅)주 004에 이르렀는데, 신라인이 저희들을 붙잡아 감옥주 005에 감금하였습니다. 그리고 석 달이 지나자 죽이려고 하였습니다. 그때 구저 등은 하늘을 향해 저주를 하였습니다. 신라인은 그 저주를 두려워하여 죽이지 못하였습니다. 그렇지만 우리의 공물을 빼앗아 자기 나라의 공물로 대신하고, 신라의 천한 물건으로 신의 나라의 공물과 바꾸었습니다. 그리고 신들에게 ‘만약 이 사건을 누설하면 돌아오는 날에 너희들을 죽이겠다!’고 하였습니다. 구저 등은 두려워서 이를 따랐을 뿐입니다. 그래서 가까스로 천조(天朝)주 006에 올 수 있었습니다.”라고 대답하였다. 그때 황태후와 예전별존은 신라의 사자를 꾸짖고, 천신(天神)에게 “누구를 백제에 파견하여 장차사건의 진위를 검사하도록 할 것이며, 또한 누구를 신라에 보내어 그 죄를 물으면 좋겠습니까?”라고 기도하였다. 이에 천신이 “무내숙녜에게 그 일을 의논하도록 하여라. 그리고 천웅장언(千熊長彦;치쿠마나가히코)주 007

번역주 007)

을 사자로 삼으면 마땅히 원하는 바대로 될 것이다.”라고 말하였다[천웅장언은 명확히 그 성을 알 수없는 사람이다. 일설에는 무장국(武藏國;무자시노쿠니)주 008의 사람으로 지금은 액전부규본수(額田部槻本首;누카타베노츠키노모토노오비토)주 009 『日本書紀』에 의하면 신공 47년에서 51년에 걸쳐 백제와 왜국의 교섭활동에서 주요 인물로 활약하며, 同49년에는 백제의 辟支山, 古沙山 맹서에 입회하는 왜 측의 사자로 나온다. 『日本書紀』 편찬자는 분주에서 千熊長彦을 姓을 알 수 없는 사람이라 하였으나, ‘一云’을 인용하여 千熊長彦이 武藏國 사람으로 額田部 槻本首 등의 시조라고 전하고 있다. 『百濟記』에서 말하는 職麻那那加比跪라는 인물과 같은 인물로 추정되기도 하지만, 명확히 알 수 없는 인물이다. 『釋日本紀』 秘訓에서 職麻那那加比跪의 職의 上古音이 ‘치쿠(千)’이며, 比跪는 ‘히코(彦)’로 읽고 있는 점을 감안하면 『백제기』의 職麻那那加比跪와 『日本書紀』의 千熊長彦은 동일인물일 가능성이 크다. 이에 대해서 『日本書紀』 편찬자가 『백제기』의 職麻那那加比跪라는 인명을 일본식으로 고쳐 千熊長彦이라는 이름을 지은 것이라는 견해와, 『日本書紀』 편찬자에게는 『백제기』와는 별로도 千熊長彦이라는 인명 자료가 있었으며 『백제기』에는 職麻那那加比跪, 일본에는 千熊長彦으로 각각 전해지고 있던 것이 『日本書紀』 편찬자에 의해 서로 연결되었다는 견해가 있다.

번역주 009)

등의 시조라고 한다. 『백제기(百濟記)』주 010 額田部氏는 額田部(왕궁 운영 담당)를 관장한 伴造씨족이다. 『新撰姓氏錄』 左京神別下에 의하면 天津彦根命의 자손이라고 한다. 이마에 田자형의 털이 나있는 말을 允恭天皇에게 바친 것을 계기로 額田部氏를 사성받았다고 전한다. 1984년 島根縣 松江市 岡田山 1호분에서 출토된 銀象嵌 철검의 명문에 ‘各田阝臣(額田部臣)’이란 글자가 새겨져 있었다. 槻本氏에 관해서는 『日本書紀』 天武천황 朱鳥 원년(686) 6월조에 槻本村主인 勝麻呂에게 連姓을 주었다는 기사가 보인다. 『續日本後紀』에서는 近江國에 거주하던 槻本連良 棟 등이 後漢 獻帝의 자손임을 칭하는데, 이를 근거로 도래계 씨족으로 보기도 한다.

번역주 010)

에는 직마나나가비궤(職麻那那加比跪;치쿠마나나가히코)라고 하였는데 무릇 이 사람인가?]. 이에 천웅장언을 신라에 파견하여 백제의 헌상물을 함부로 바꾼 것을 꾸짖었다. 『日本書紀』가 한반도 관계 기사를 기술하는 데 기본사료로 이용했던 이른바 百濟三書의 하나이다. 『日本書紀』에는 『百濟記』(神功, 應神, 雄略紀에 5곳) 이외에 『百濟新撰』(雄略, 武烈紀에 3곳), 『百濟本記』(繼体, 欽明紀에 18곳)가 인용되어 있다. 그러나 이는 『日本書紀』 분주에 그 서명을 명기한 경우만 든 것이고, 실제로는 그보다 훨씬 많은 기사에 백제삼서가 인용되었다는 사실을 확인할 수 있다. 이들 문헌에서 인용된 기사는 일본의 율령제적인 관념에 의하여 윤색되어 있기는 하지만(왜국을 ‘貴國’, 왜국 조정을 ‘天朝’로 표현한 것이 단적인 예이다), 4세기에서 6세기 사이의 삼국 및 가야 관계 사실 등을 밝히는 데 중요한 내용을 전하고 있다. 『백제기』에 나오는 백제왕으로는 肖古王, 阿花王, 直支王, 蓋鹵王이 있다. 지금까지의 연구 성과를 정리해 보면 크게 百濟三書가 백제에서 편찬되어 일본에 전해진 사서라는 견해와, 백제 사료를 기초로 일본에서 만들어진 사서라는 견해로 나뉜다. 백제에서 편찬되었다는 설은 다시 일본 반입설과 백제 헌상설로 나눌 수 있으며, 일본에서 만들어졌다는 설에는 백제망명인 편찬설과 『日本書紀』 수사국 편찬설이 있다. 현재 『백제기』에 대한 일반적인 시각은 편찬시기나 편찬주체에 대해서는 여러 견해가 있지만, 그 사료적 가치를 인정하면서 『日本書紀』 편찬단계에서 윤색 또는 개변되었다고 보고 있다.

- 번역주 001)

- 번역주 002)

- 번역주 003)

- 번역주 004)

- 번역주 005)

- 번역주 006)

-

번역주 007)

『日本書紀』에 의하면 신공 47년에서 51년에 걸쳐 백제와 왜국의 교섭활동에서 주요 인물로 활약하며, 同49년에는 백제의 辟支山, 古沙山 맹서에 입회하는 왜 측의 사자로 나온다. 『日本書紀』 편찬자는 분주에서 千熊長彦을 姓을 알 수 없는 사람이라 하였으나, ‘一云’을 인용하여 千熊長彦이 武藏國 사람으로 額田部 槻本首 등의 시조라고 전하고 있다. 『百濟記』에서 말하는 職麻那那加比跪라는 인물과 같은 인물로 추정되기도 하지만, 명확히 알 수 없는 인물이다. 『釋日本紀』 秘訓에서 職麻那那加比跪의 職의 上古音이 ‘치쿠(千)’이며, 比跪는 ‘히코(彦)’로 읽고 있는 점을 감안하면 『백제기』의 職麻那那加比跪와 『日本書紀』의 千熊長彦은 동일인물일 가능성이 크다. 이에 대해서 『日本書紀』 편찬자가 『백제기』의 職麻那那加比跪라는 인명을 일본식으로 고쳐 千熊長彦이라는 이름을 지은 것이라는 견해와, 『日本書紀』 편찬자에게는 『백제기』와는 별로도 千熊長彦이라는 인명 자료가 있었으며 『백제기』에는 職麻那那加比跪, 일본에는 千熊長彦으로 각각 전해지고 있던 것이 『日本書紀』 편찬자에 의해 서로 연결되었다는 견해가 있다.

- 번역주 008)

-

번역주 009)

額田部氏는 額田部(왕궁 운영 담당)를 관장한 伴造씨족이다. 『新撰姓氏錄』 左京神別下에 의하면 天津彦根命의 자손이라고 한다. 이마에 田자형의 털이 나있는 말을 允恭天皇에게 바친 것을 계기로 額田部氏를 사성받았다고 전한다. 1984년 島根縣 松江市 岡田山 1호분에서 출토된 銀象嵌 철검의 명문에 ‘各田阝臣(額田部臣)’이란 글자가 새겨져 있었다. 槻本氏에 관해서는 『日本書紀』 天武천황 朱鳥 원년(686) 6월조에 槻本村主인 勝麻呂에게 連姓을 주었다는 기사가 보인다. 『續日本後紀』에서는 近江國에 거주하던 槻本連良 棟 등이 後漢 獻帝의 자손임을 칭하는데, 이를 근거로 도래계 씨족으로 보기도 한다.

-

번역주 010)

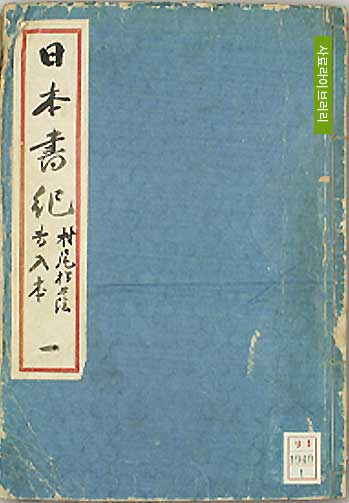

『日本書紀』가 한반도 관계 기사를 기술하는 데 기본사료로 이용했던 이른바 百濟三書의 하나이다. 『日本書紀』에는 『百濟記』(神功, 應神, 雄略紀에 5곳) 이외에 『百濟新撰』(雄略, 武烈紀에 3곳), 『百濟本記』(繼体, 欽明紀에 18곳)가 인용되어 있다. 그러나 이는 『日本書紀』 분주에 그 서명을 명기한 경우만 든 것이고, 실제로는 그보다 훨씬 많은 기사에 백제삼서가 인용되었다는 사실을 확인할 수 있다. 이들 문헌에서 인용된 기사는 일본의 율령제적인 관념에 의하여 윤색되어 있기는 하지만(왜국을 ‘貴國’, 왜국 조정을 ‘天朝’로 표현한 것이 단적인 예이다), 4세기에서 6세기 사이의 삼국 및 가야 관계 사실 등을 밝히는 데 중요한 내용을 전하고 있다. 『백제기』에 나오는 백제왕으로는 肖古王, 阿花王, 直支王, 蓋鹵王이 있다. 지금까지의 연구 성과를 정리해 보면 크게 百濟三書가 백제에서 편찬되어 일본에 전해진 사서라는 견해와, 백제 사료를 기초로 일본에서 만들어진 사서라는 견해로 나뉜다. 백제에서 편찬되었다는 설은 다시 일본 반입설과 백제 헌상설로 나눌 수 있으며, 일본에서 만들어졌다는 설에는 백제망명인 편찬설과 『日本書紀』 수사국 편찬설이 있다. 현재 『백제기』에 대한 일반적인 시각은 편찬시기나 편찬주체에 대해서는 여러 견해가 있지만, 그 사료적 가치를 인정하면서 『日本書紀』 편찬단계에서 윤색 또는 개변되었다고 보고 있다.

색인어

- 이름

- 구저, 미주류, 막고, 구저, 예전별존, 구저, 구저, 구저, 예전별존, 무내숙녜, 천웅장언, 천웅장언, 액전부규본수, 직마나나가비궤, 천웅장언

- 지명

- 사비신라, 무장국

- 서명

- 백제기