- 慰安妇

- 书写历史的故事

目錄 打開目錄

“别问过去的事儿,心痛”

- 年

- 年齡

- 內容

- 1920年

- 出生于忠清南道大德郡

(户籍上出生于1922年) - 1934年

- (15岁)

- 进入券番(艺妓学校)学习跳舞和唱歌

- 1938年左右

- (19岁左右)

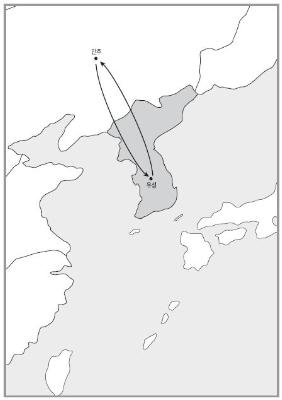

- 被日本宪兵抓走

在满洲等地过日军“慰安妇”生活 - 1945年左右

- (26岁左右)

- 解放后回国

作行商、摆摊小贩、巫师等维持生计 - 1980年代

- 与权○○同居

- 1992年

- (73岁)

- 进行日军“慰安妇”登记

- 1990年代

- 同居者权○○去世

- 2004年

- (85岁)

- 在忠南保宁市的出租公寓生活

“(就好像胸口堵住一样抚着胸窝)一讲这些事情我就心痛。没遭受过的不懂,遭受过的人把当时遭受的事情窝在心里,就会这样的。

“不得好死的混蛋们,天打雷劈的。推卸责任说没那种事情干什么?证人都活着呢,遭受着痛苦,痛苦一生。

“拿别人的青春那么做。让别人痛苦一生。

老姑娘

不知道为什么害怕,死也不会嫁人。

“我的故乡在儒城[注 091] 温泉,从那里再往里走一些就到了。“那里种地的人种地,不种地的人不种地。既不是穷山僻壤,也不是城市,就是那么个地方。那里是个富村,几乎没有生活困难的人。

“我家?虽然不是砖瓦房,但有一个大大的草房。有两个长工。

“我家的地很多,无论是水田还是旱田。

“一家子都生活在村里。交河卢氏。因为那里是故乡。

“在那里,父母不让姑娘们到外面去。太阳落山后,姑娘们会偷偷拿上一罐子水去外面透透气,什么也不懂。男女授受不亲。

“[父亲]读过书。也教孩子们。

“村里有一座大学堂。父亲白天干活儿,晚上教书。

“我母亲就呆在家里,种种地什么的。

“我有三个哥哥,两个弟弟,还有一个妹妹。

“大哥原来学习很好,后来在日本结婚,在日本带着侄子生活。那时因为学习好,被评选为第一教师。然后去日本教孩子们,维持生计。

“家里有很多地,所以我拼命干活儿。过去,晚上有可以去学习的地方,叫夜校。我去夜校。在那里学习一个小时后再回家。

“[我那时是]老姑娘。父母让我嫁人,可是我不想嫁人。我跟父母说我要自己种地过日子,不想嫁人。

券番

‘在蔚蓝的大海中垂钓,坐在山顶’

“我去券番[注 092] 的时候十五岁。“朋友们感情很好。那时也不懂是什么就说要去当艺妓。

“以为唱歌、敲长鼓就是艺妓。

“[券番老师]叫每个人的名字。叫到某某,就出去唱歌。

“[唱歌的地方]就是现在的剧场。唱歌跳舞。

“我的嗓音很好。什么歌都唱得很好。

“再来一首,再来一首,就唱‘在蔚蓝的大海中垂钓,坐在山顶’。下面的人就掌声不断(含着笑)。嗓音比现在好多了,清脆清脆的。所以作为艺妓,按现在的说法就是到处赶场子。

“说真的,那时脸也不这样,手也不这样,胖嘟嘟的。这样一上台(含着笑),下面就喊 ‘再来一首,再来一首’,‘再来一个,再来一个’。

“券番没有吃住的地方。

“那种(倒酒的)是烟花柳巷。给月薪的烟花柳巷。

“我只学了唱歌和跳舞。但也是唱歌跳舞最棒的,还得过奖呢。

“奖励是裙子和上衣。浅粉色绣花的,可漂亮了。

“在券番学了三年就毕业了。

“回家后说起[去券番的事情],村里人都说那是什么玩意儿,那是什么事儿啊。哎呦,过去就那样,该死的学究们。什么也不能做,去厕所都被抓出来。所以我有的时候生气了,就坐在厕所里唱歌。他们就会说我疯了,那我就坐在厕所,更大声地唱歌。

“我爸爸,就提着棍子追我打。哎哟,真是打得半死啊。

“我拿着唱歌得的奖和钱去求爸爸,爸爸就说‘就去一次,再也不要去了。这次是最后一次’。所以我就再也没去券番。

没有车顶的火车

把我拉出来就打,然后被拉到车上拉走了。

“(颤抖的声音)现在一提起来心都碎了。我要是有刀,就恨不得撕碎他们。心里堵得慌。“我那时是十七岁还是十八岁来着?在农村种地。几个人和雇工一起锄地的时候,四五个穿着黄衣服的家伙来了。他们的眼珠子倒是挺毒的,竟然能认出来是不是大姑娘。我们正在锄地的时候,他们突然叽里呱啦的说些什么,(自言自语)气死我了。他们来拉我。我大喊救命啊,‘强盗抢人啦’,锄地的人都跑过来,大喊着举着锄头追来了。那些家伙拉着我就走,我能敌得过吗?怎么办,话也不通。再怎么用朝鲜话咒骂他们也听不懂,因为语言不通啊。所以我那时被抓走了。

“那些日本鬼子,就是宪兵队,和这儿的刑警差不多。比巡警级别高点儿。

“在故乡,锄地的时候我就这样被抓走了。在后面一起锄地的那些大婶只能大喊着,哎呦,怎么办啊,为什么这样啊。我喊得再厉害,也没有谁追过来救我。就那样了。我就被日本鬼子野蛮地抓走了。

“被抓走后,坐上没有车顶的火车, 就那样把我抓走了。

“我就哇啦哇啦的哭。哭也没用,有什么办法?动不了。谁会阻拦,朝鲜人能阻拦吗?能怎么办?几个人就这样被抓走了。受了不少苦,也哭了很久。一想起来(呜咽着)就心痛得要命。

“过了几天。在没有车顶的火车上,他们给我们吃一个饭团,还有腌萝卜,过去有。给了两块腌萝卜,水是盛在桶里的,就那样在火车上吃。被抓走的,只能去死的生命能怎么办?只能用朝鲜话咒骂,因为不懂日语,只能用朝鲜话咒骂。这帮狗崽子们,你们没有孩子吗,没有兄弟姐妹吗,又是咒骂又是诅咒的,什么都干了。但那些家伙听不懂啊。

“我心里想可能是为了让我当仆人才抓我去的,哪有什么别的想法?

“那是什么地方来着?时间过得太久了。火车停下来的地方是日本,在那里停下的。军人不太多。

“在那里下火车后,因为晚饭和早饭都没吃,所以饿得没力气说话,也起不来。因为挣扎(指着肩膀),都勒伤了。到了晚上,[一起被拉来的]姑娘们都不见了。晚上太阳落山了,就剩下我一个。不得了了。我嚷嚷着找人,可是其他人都被拉到别的地方去了。最后就剩下我自己,日本鬼子告诉我以后会怎样怎样。[注 093] 后来,来了个家伙拉着我,我就挣扎,又来了个家伙,每人抓着我的一条腿和一只胳膊就这样把我抬走了。四五个男人一起拉着我,我当时还小,能反抗吗?就这样咒骂着被拉走了。

朝日餐馆

试图把我拉进他的房间里。

“不是平地,而是修了墙。修了墙,跑不了。没法出城去。两个人守着我。“看到部队了,不是走近了看的。远远地看到军人走来走去,洗衣服之类的。

“从宿舍出来,还看到树,那些军人在那里锻炼。

“会把我送到什么地方呢?可别给我送到不好的地方啊,我只想着这些。

“按现在的话来说,就是介绍人,把人领到那里介绍给餐馆。然后他们收辛苦费。

“有去充当慰安妇的,还有去餐馆的。我们一帮人被分到了餐馆,另一帮人充当慰安妇。

“不叫慰安所,叫朝日餐馆。就这样,那些人就这么坐成一排(伸开两只胳膊),我就挨个去给倒酒。

“酒瓶。那时有这么点儿的酒瓶。拿着酒瓶看到有空了的酒杯,(假装用双手倒酒)就这样倒酒。

“还能怎么办?被抓到那儿的,在旁边倒酒,还能吃点东西。

“[来餐馆的日本军人]让我唱歌。[然后我就会说]‘我不会唱歌’[注 094] ,就那么撒谎。

“然后又会说‘小姐,唱首歌吧。’[注 095] ‘我不会唱歌。’[注 096] ‘为什么不唱歌?’ [注 097] 这么说。我说怎么唱歌啊,就假装很直愣愣的样子。他们喜欢那些谄媚的女人,像我这样直愣愣的不喜欢。

“那里有日本人来,也有朝鲜人来,没什么关系。

“[来餐馆的朝鲜人]是翻译。翻译军人,叫翻译。

“[来餐馆的日本人]有军人,有的不是军人。他们在部队做事。[注 098] “拉着你的手腕,还试图拉进他的房间里。多亏我很机智,说‘你个蠢货’[注 099] 我学会了骂人。我性格刚强。因为我刚强,他们就说这个女人很可怕。

“有些傻女人也没力气,日本人几个合伙拉走了就强暴了。两个人叫强暴吗?四五个人才叫强暴。那个女人后来就被抬出来了。然后被送到医院。

“脸色都不对,就那么晕过去了。晕过去了,都不知道被几个人强暴了。唉……两个女人被扛走,三个女人被扛走。看着那个场面,我只想躲起来,哪怕是躲进稻草堆里。看着那个场面,我不知不觉就有了躲进稻草堆里的想法了。

“那时感觉自己要疯了。也不太听话,还被打过。

“我非常倔。不仅倔,而且还跟木头疙瘩似的。我说谁敢教我这样那样的,我还反抗。

“负责人就说了,不好,不乖乖的听话。

“掐着脖子打,还打后背。

“那里的女人每周去一次[军人的宿舍]打扫一次卫生。

“洗衣服,打扫每个房间。完全就是保姆。就算是保姆,也没有这样的保姆啊。这个房间,那个房间,不是一两个房间。他们和几百个女人那样。

“洗衣服的时候极其厌烦。只有到了晚上该睡觉的时间,才能放下[要洗的东西],出来吃口饭,吃口饭团,然后一整天洗衣服晾衣服。

“有些狗崽子喝醉酒了拉屎,真是什么样的家伙都有。哎呦,他们的肚子里都烂掉了。臭气熏天的,谁洗啊?我就揉成一团,跑去厕所,厕所很深,就直接把[内裤]扔到厕所里。然后[衣服的主人]发现没有内裤了,就会问内裤哪儿去了,让我交出来。我就说‘没见过啊。’[注 100] 然后就会说‘真奇怪,真奇怪’,真是怪事,然后就蒙混过关了。我骗了很多日本人。

“晾干了以后就叠得整整齐齐的,弄好了拿过去还给小费。我察言观色,只找那些给小费的洗衣服。

慰问团

黄黄的,全是军人,在军人面前唱歌。

“餐馆弄了个慰问团[注 101]。“每周演出一次。

“餐馆是这样装饰的,舞台也这样那样装饰的。一周在这个部队,下一周在那个部队。每周这样,按顺序来。

“黄黄的,全是军人,在军人面前唱歌。拿着两个扇子出来,跳扇子舞。

“那时为了不跟着[慰问团]走,我想尽了办法,为了不被选上。但还是没办法,被选上了。

“因为厌烦这些,我就稀里糊涂地应付,但竟然得了第一。

“慰问团,去那儿有什么好的。去学[要演出的节目]受了多少苦啊。

“[慰问团]也有日本女人。

“为了不输给日本女人,我就拼命表演。为了不被日本女人压一头,输给她们,我就拼命表演,就赢得了无数掌声。 “我一看朝鲜女人受欺负,就说‘哎呦,你们是石头脑袋吗?为什么做不到?(用手表演舞蹈动作)这样做吧’。[慰问团负责人]就坐在那里看热闹,说‘你们这帮石头脑袋。’[注 102] 我就气得要死。

“[演出时]穿日本服装,穿和服。头发只是梳到后面扎起来。

“[在慰问团里]虽然不给钱,但还能得点那什么。就是吃的东西。

来自故乡的女人们

整晚聊着过去的事情,又哭又笑。

“这下我有睡觉的地方了。“另外弄了个宿舍。这边睡着一排,那边睡着一排。这样头顶着头。只有来回走的地方是空着的。

“不是地面,而是像床一样用棍子搭的,在上面铺上被褥。

“有时,来自一个故乡的女人们三五个人聚在一起,整晚聊过去的事情,又哭又笑的,然后就天亮了。

“那些女人中有热情的人。无论是日本人还是朝鲜人。后来她们叫我姐姐,‘姐姐,姐姐’的叫着。都叫我姐姐了,我就说‘唉,我们怎么回朝鲜啊’,无论怎样也不要死在这儿了,不能死在这儿啊,得回朝鲜再死啊,然后哭得死去活来的,真可怜啊。她们也是被卖来的。介绍人偷偷地领过来然后收钱。

“[叫我姐姐的女人]做事有点儿过分。没什么人情味还是怎么的。她赚了很多钱。得到很多小费,她对我说,在没有别人,就我们两个人的时候,(悄悄地说)姐姐,回朝鲜谁会知道?去这样那样的家伙家里赚点儿钱再走,她已经赚了多少,回朝鲜就取出来呀等等。她还在肚子上捆了个这么大点儿的小包,都装满了。说回朝鲜就取出来。

“报酬是那里的负责人,地位高的人给的。根据日子,每天都给。

臂章

挂上高级别的假勋章,就能少干点活儿。

“这样打杂,努力讨好他们,做得好了,就给奖状。奖状算什么狗屁东西,若有什么吃的,就在这么大点儿的小箱子里装点儿吃的,包装后给你发一个。“因为我戴着臂章,所以和少尉或中尉差不多。如果各方面都做得好,还能得勋章。

“得了勋章后,有个这样挂在手臂上的东西。得到勋章后,在臂章末端挂上两三个勋章到处走的话,稍微有点级别的看到我也会(把手放在额头上)‘敬礼!’这样。臂章上中尉就是中尉,少尉就是少尉,都在上面呢。那样,那帮家伙就会给你敬礼。[注 103] “打完杂儿,打扫完,全做完了就感觉两个胳膊都要掉下去了。看着我可怜巴巴地傻坐在那里,[对我不错的]地位稍高的人就对我说‘哎呦,生病了吗?’[注 104] ‘是的,生病了,头疼。’[注 105] 然后他就会说是吗,然后让我去他那里,挂上高级别的假勋章,就能少干点活儿。过几天舒坦点儿的日子,就全好了。

“我当监督的时候,能吃点儿好的。其他女人为了讨好我,都为我提供服务。偷偷给我拿点儿什么。我不要,但她们硬塞给我。收人家东西,就得为人家办事。我就不会太严厉,让她们都平均着点儿干活儿。

狗洞

大气都不敢喘一下就逃跑了。

“我原来给在那儿遇见的级别高的人洗衣服,。洗干净了,叠得整整齐齐的拿过去。‘洗好了。’[注 106] 这样给送过去。从那个级别高的人那里得到了很多关爱。“那个日本人是名绅士。说我可怜,问我为什么离开朝鲜跑到异国他乡接待军人,还问我辛不辛苦。我一去就给我按摩肩膀。

“[我对那个日本军人说]能不能把我送回韩国,我还有爸爸妈妈 [注 107] 。家里可能以为我死了,如果不把我送回朝鲜,不如杀了我。我说完闭着眼睛呆着,我说杀了我吧。然后我就泪如雨下了。也许是觉得心里过意不去,他递给我一条毛巾,让我擦眼泪。说不杀我。唉,一想起那个事情,我就心里堵得慌。然后擦干眼泪就静静地坐在那里。 “然后他说,‘可怜啊,再忍一忍吧。’说我可怜,让我再忍一忍。

“我也好好地给他洗衣服,很亲切。他是个中尉,但他竟然对我没怀好意。还说不听话别想离开这里。我静静一想,我在那儿死了有什么用。‘不就是失去身子吗,还是回到朝鲜更值得。’然后心里想,没见到父母和兄弟姐妹不能死,就不说废话了,乖乖地听他的话了。我说,那睡吧。然后就被那个人糟蹋了身子。因为不那么做不行了。然后晚上他又来了,我又被他糟蹋了。反正已经被糟蹋了一次,再糟蹋一次又能怎样。

“那个男人说今天晚上别睡觉,半夜十二点或一点钟让我到外面去,那样就能回朝鲜了。我说真要放我走吗,那我就给你磕十个头。

“他就这样让我出去。所以一点来钟我出去了。一出去,就看见有两个人站在那里。

“从这儿看,铁丝网那边隐隐约约的,。看起来很吓人。

“他告诉我说铁丝网在那边,我帮你守着,快出去吧。这样摇的话,摇动红旗的话就是他们出来了,说别吱声就能安全了。然后让我快点从狗洞里逃出去。从狗洞里爬出去,就没事了。

“我感谢他。虽然被糟蹋了,但怎么说还是放我回了韩国。那个人打点好了,没被发现,就让我逃了出去,所以我感谢他,毕竟他救了我的命。

“餐馆主人不知道。要是知道了他就得负责,还得还钱。我就这样偷偷跑了出来。

“一出来发现这里是奉天[注 108]。

“走了一段时间,又换乘了别的车,不断边问路边走。

“我[在火车上]诉苦说一分钱都没有,他们就让我免费坐车了,说好的。

“就这样坐火车,快下车的时候又问路,边问边走。唉,别提了,别问我了。真是遭了不少罪啊。(呜咽着)有时步行,讨口饭吃,别提了。

“饿得团团转,大滴大滴的眼泪流个不停。就这样我回到了朝鲜,见到了父母和兄弟姐妹。边走边哭,就有人来问我为什么哭,问我‘没钱了吗?’[注 109] 就随便找借口,然后人家(激动地以颤抖的声音)就给我钱。一想起自己受的苦我就头疼。

小跑

我什么都做过,别问了。

“从中国出来,去儒城找爸爸妈妈。“别提了。我们哭成一团。全村的人都抱头痛哭。

“后来妈妈去世了,我卖掉房子后,来到了京畿道。然后又从京畿道去了大田。世上没有像大川一样物价更便宜,民风更淳朴的地方了。大川最好了。

“真的是我自己一路小跑着,在这么大点儿的盆里装上各种东西到处兜售。

“就是卖吃的。卖吃的赚钱。

“什么都卖。那时挺好的。钱也好赚。每天三次,忙忙乎乎地做这个做那个,到了晚上,(指着面前的塑料袋)把钱装在这种袋子里回来。

“干干这个,然后看准时机再干那个。一个人生活,(指着访谈人的包)提着这种包到处走。然后,当钱(指着包的上方)快满到这儿的时候就觉得特别有成就感,拼死拼活地做买卖,乐此不疲。

“我爽快,而且态度也好,所以客人很多。

“我开过店,还放过债。可是赔了,真是什么事情都能碰上。

“我还在日本开过茶馆。大概干了七八年。

“一个日本的朋友叫我去日本,他到韩国来接我,我就跟着他去了日本。朋友是一个村儿的邻居,说这时不赚钱还想什么时候赚钱?为什么要一个人呆着,没有子女就得靠钱,没有钱就得靠子女,为什么做这个,哪儿有像你这样的傻瓜啊。于是他就硬拉着我去办了护照,然后我就和朋友一起去了日本。

“多亏去了日本,客人爆满啊,非常好赚钱。

“生意好的时候钱赚得很容易。唉,从朝鲜出来后得病后切除的,切开后切除的。

“这儿(腹股沟)切开了。这儿有个(握着拳头)这么大的东西,就全部切除了。(指着手术疤痕)这儿有疤痕。长了不好的东西,就留伤疤了。[注 110] “唉,我要是说起我受的那些苦,你们(访谈人)也会哭的。我要是说起那些受苦的事情,真是说不过来啊。怎么能说得完啊。

“[兄弟姐妹]有在世的,也有一些去世了。我躲开兄弟姐妹生活,因为他们总来大邱跟我要东西。不然我自己不愁吃不愁穿的可以过得很舒服。

“唉,几千万扔出去了。我现在又闹又打电话骂。我现在再也没有同情心了,别再见了。我对他们说,‘我就算是快要咽气了也不想再见到你们’。

像书生一样的人

如果没死,就能一直在一起生活了。

“哪儿谈过恋爱?在我们那时候根本就没有谈过恋爱。过去就是村里的人过来玩儿,聊聊天,在一起玩儿而已。我很会开玩笑。那个男人也很会开玩笑。你一言我一句的,然后就说在一起过吧。“那个男人对我很好。我说这样他就(点着头)这样,让他那样他就那样。一点都没让我操心。对我很温柔,坐在大门口,我出去卖东西,提着那样的盒子[卖的东西]回来的时候,他就会迎过来从我手中把盒子接过去,坐下来这样(假装按摩腿)给我按摩。

“他会做饭,就做好饭,买好菜,然后我赚钱后再和我一起回来。唉,这样就算死了也没遗憾了,也不会孤独寂寞了,也不会没有可依靠的人了。唉,受了很多苦。

“他是个书生,就会跟在我后面照顾我。很沉稳,说话也温文尔雅的。

“我们的两个孩子都死了。两个男孩都那么聪明。无端地得了麻疹死了。真是奇怪啊,我命里就是没子女啊,无论你做什么都会死的。

黯然神伤

就这样坐着,一伸腿,反正都是要烂掉的腿啊。

“[日本对我犯下的罪]就是把我抓过去在烟花柳巷里生活,替老板倒酒卖酒。“让日本赔偿也是应该的。是因为他们我才受了这么多苦啊。

“之前调查的时候,因为我已经申报慰安妇了,政府每个月都会给点儿钱,我就靠那个钱生活。没有赚钱的人啊。

“在我的一生中,最美好的时光就是三十五还是三十六岁的时候。

“那时最美好了,随心所欲的,真的很美好。我有点儿财产,可以放债之类的。

“最痛苦的时候就是身体不舒服的时候。

“身体不舒服的时候我就会觉得孤独伤心,没别的。身体好好的时候没什么。我身体很好,不容易生病,可是一病起来就会病得很重,还流着鼻血。

“意识要是清醒的话倒是没什么可担心的。可是我最近感觉自己已经有点痴呆了,状态不太好。

“腰很疼,坐两个小时就坐不住了。就这样总是在床上躺下,然后再坐起来。

“不知道自己什么时候会死。唉,能那么容易死吗?反正心里感觉很怪。

“感觉伤心。过去不这样。就这样坐着,一伸腿,反正都是要烂掉的腿啊。

“我梦到那个人了,死了的丈夫。他说,‘好好吃饭,振作起来,没剩多久了’。

“已经死去的人来叫我去的时候,我就猜到我多久后能死。

“等我死了,我的财产谁愿意要就谁要,就把我埋在什么地方就行了。真希望能有一个好好照顾我的温柔的女儿。没别的愿望。没有任何别的愿望。我的命就这样了。

“唉,不要问过去的事情了,我痛心啊。”

- [注 091]

- 忠清南道大田市儒城区。

- [注 092]

- 券番是日帝时期的妓女组合。具有艺妓学校的性质,主要教授舞蹈、唱歌和乐器等。

- [注 093]

- 把在朝鲜强征的妇女安排到当地的人告诉卢清子,会和其他女人一样被安排到哪里。

- [注 094]

- 日语“我不会唱歌”的意思。

- [注 095]

- 日语“小姐,唱首歌吧”的意思。

- [注 096]

- 日语“我不会唱歌”的意思。

- [注 097]

- 日语“为什么不唱歌?”的意思。

- [注 098]

- 指来到餐馆的人中不是军人的人大部分是军属。

- [注 099]

- 日语“你个蠢货”的意思。

- [注 100]

- 日语“没见过啊”的意思。

- [注 101]

- 1937年中日战争爆发后,日本帝国主义召集券番艺妓,组织了“慰问”日军的文化宣传团,将其称为“慰问团”,该“慰问团”在朝鲜和满洲各地随军活动。

- [注 102]

- 日语“你们这帮石头脑袋”的意思。

- [注 103]

- 餐馆管理员给餐馆女招待挂上一种军衔标志臂章,那么日本下等士兵看到比自己军衔高的女招待也不敢无理。

- [注 104]

- 日语“琴子(진또꼬)小姐(卢清子的日本名字),生病了吗?”的意思。

- [注 105]

- 日语“是的,生病了,头疼。”的意思。

- [注 106]

- 日语“洗好了”的意思。

- [注 107]

- 日语“爸爸妈妈”的意思。

- [注 108]

- 满洲国奉天省奉天县。奉天是现在的沈阳。

- [注 109]

- 日语“没钱了吗?”的意思。

- [注 110]

- 卢清子由于患上梅毒,在大腿内侧上方长出拳头大的肿块,接受了切除手术。

[注 091]

忠清南道大田市儒城区。

닫기

[注 092]

券番是日帝时期的妓女组合。具有艺妓学校的性质,主要教授舞蹈、唱歌和乐器等。

닫기

[注 093]

把在朝鲜强征的妇女安排到当地的人告诉卢清子,会和其他女人一样被安排到哪里。

닫기

[注 094]

日语“我不会唱歌”的意思。

닫기

[注 095]

日语“小姐,唱首歌吧”的意思。

닫기

[注 096]

日语“我不会唱歌”的意思。

닫기

[注 097]

日语“为什么不唱歌?”的意思。

닫기

[注 098]

指来到餐馆的人中不是军人的人大部分是军属。

닫기

[注 099]

日语“你个蠢货”的意思。

닫기

[注 100]

日语“没见过啊”的意思。

닫기

[注 101]

1937年中日战争爆发后,日本帝国主义召集券番艺妓,组织了“慰问”日军的文化宣传团,将其称为“慰问团”,该“慰问团”在朝鲜和满洲各地随军活动。

닫기

[注 102]

日语“你们这帮石头脑袋”的意思。

닫기

[注 103]

餐馆管理员给餐馆女招待挂上一种军衔标志臂章,那么日本下等士兵看到比自己军衔高的女招待也不敢无理。

닫기

[注 104]

日语“琴子(진또꼬)小姐(卢清子的日本名字),生病了吗?”的意思。

닫기

[注 105]

日语“是的,生病了,头疼。”的意思。

닫기

[注 106]

日语“洗好了”的意思。

닫기

[注 107]

日语“爸爸妈妈”的意思。

닫기

[注 108]

满洲国奉天省奉天县。奉天是现在的沈阳。

닫기

[注 109]

日语“没钱了吗?”的意思。

닫기

[注 110]

卢清子由于患上梅毒,在大腿内侧上方长出拳头大的肿块,接受了切除手术。

닫기