- 慰安妇

- 书写历史的故事

目錄 打開目錄

“做梦都没想到我能活下来。即使是梦,也是噩梦。”

- 年

- 年齡

- 內容

- 1924年

- 出生于庆尚南道河东

- 1941年

- (18岁)

- 从家中被工作欺诈征招

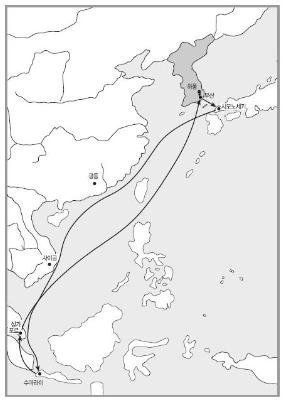

釜山-下关-台湾-中国广东-新加坡-西贡-印度尼西亚等地辗转 - 1942年左右

- (19岁左右)

- 在印度尼西亚三宝垄当过日军“慰安妇”

- 1945年

- (22岁)

- 解放后在新加坡的战俘营生活

- 1946年

- (23岁)

- 回到釜山

- 1947年

- (24岁)

- 与诸○○结婚

- 1971年左右

- (48岁左右)

- 丈夫去世

- 1975年左右

- (52岁左右)

- 与金○○同居

- 1992年

- (69岁)

- 进行日军“慰安妇”登记

- 2004年2月

- (81岁)

- 旧病复发去世

“要让更多的人知道我们的问题,哪怕是一个人。去指证的时候我也说过,‘我们生不逢时,成了牺牲者。现在的孩子千万不能再遭遇这种事情。’说出这个观点的人就是我。我始终有决心。唉,一想起那些日本鬼子,真是无话可说了。

谎言

‘去做千人针的工厂……辛苦一阵回来就行。’

“我[小时候]遇到好父母,所以没受过什么苦。我们只是做那个,就是农活全部都租佃了。“我是家里的独生女。

“也没上学,因为父亲不让我去。说跟日本鬼子有什么可学的。所以找了个汉文老师,和他学习认字。

“父亲也没参与创氏改名……所以遭到日本鬼子的记恨了。他们找父亲的茬是因为让父亲上缴铜碗。父亲和里长理论,‘田税也都缴了,现在竟然还让上缴吃饭的铜碗?我[就算死]了也不给’。然后驻在所的来了,问为什么不上缴铜碗。‘你们这些混蛋,把我杀了再拿走吧。我不能给你们。如果是必需品就不说了,你们用来造子弹,造战争工具,为什么让我们交?’然后父亲领着在我家干活的那些人,把铜碗都埋到地里了。夜里挖了几十道沟,埋了起来。有人告密。所以父亲被抓走了。都不知道受到多少拷打,都别提了。我跟着里长去见父亲,父亲训斥我说,这是什么地方,不是你该来的地方,不要再来了,你再来了我也不会见你,所以一定不能再来了。

“父亲的手上全都绑着绷带。那些混蛋到底对父亲做了多么残暴的事情啊。然后(说不下去了)几天后,里长来对我说‘小姐,去日本做千人针 [注 023] 的工厂辛苦了一年,不是,是两年或两年半回来就行。’还说我走的那一天,就放我父亲回来。

“我信了。(叹息着)唉,所以我是自愿要求去的。去工厂辛苦了两年或两年半回来的话,我和家人就能幸福地生活在一起了。

“我十四岁被抓走的,冬月的时候去了那里。[注 024]

召集姑娘

召集等船的人。所以召集的。

“走的那天在釜山直接坐上铁船,是艘轮渡,往返日本釜山的。……让我们坐船,就坐船了。船到岸以后,鬼子们已经出来了。到达下关,去了一个貌似大工厂的地方,很大。让我们进去,我们就进去了,发现还有那些一起坐船来的姑娘们。“召集等船的人。所以召集的。在下关这样等着,我就十五岁了。

“唉,给我们寿司饭团吃,一天给我们吃三顿……那时气得我没吃饭团,三天没吃。我现在都不吃寿司。我家根本就没有紫菜。现在紫菜都不吃。可是到了第四天,我就饿得受不了了。所以就吃了。

“召集得差不多了……直到那时也还以为是去工厂呢。有一天让我们出来,说还要再坐船。那时我还小,不知道有几百人啊还是几千人。都是十八九、十六七的姑娘。

遥远的国家

那时才知道这儿不是日本,而是遥远的国家。

“又坐船走,(激动地说)一开始去的地方是台湾。“让几十个人下船,我们就下船了……我心里想‘唉,这世上竟然还有像日本这样大的国家啊。’

“有人说这里的中国人背着香蕉到处走,戴着古怪的帽子。我还觉得奇怪,日本这样的国家有这种东西啊,(我是那么想的)。

“我们留在船上。军人下船了,但我们没下来。

“然后又过了两三天,去了叫广东的地方。至今还留在我记忆中的是一个叫偶像(아이콩)的酒店。

“是十六层的建筑,因为那家酒店太大了,在船上都能看到。太大了,就问别人,是别人告诉我的。在那儿[船里面]呆了几天……又去了新加坡,然后又去了胡志明。

“在印度尼西亚都下船了。都下船后开始安排。我在雅加达下船了,那儿有个叫三宝垄[注 025]的地方。在三宝垄下了三十个人。我们就去了。那时我们才知道那里不是日本,而是遥远的国家。

“在雅加达下来后,被带到了像医院的地方。到了那里,好像是把子宫给弄没了。让我们不能生育了。一开始走路都疼。也不知道怎么了(指着肚子),这里感觉要断了,连着肠子。然后军人来用货车把我们拉走了。

三宝垄

哪有什么葬礼仪式。他们对待我们猪狗不如。

“这里属于雅加达。是一个叫三宝垄的小村子。到达的那一天晚上,因为我反抗,他们就用刀刺我(指着颈部和下颌的伤疤),这伤疤很大。“一开始,晚上来了个军官。喝得烂醉。我吓得浑身发抖。在其中我是最小的。大部分是十七、十八、十九岁。然后就被强奸了。一说起来全身就……唉,别提了。一想起那些,现在晚上都会做恶梦。我全身上下都是伤,被他们打的。所以我浑身都是病,脸上是一个伤口也没有。你看这刀疤,唉,不知道流了多少血呢。这伤疤都变成这样了,可想当时留了多少血啊。

“那里根本就不可能逃跑。首先就是出去后就得坐船,可是往哪走?从那里逃跑想都别想。所以我们知道逃不掉了。即使逃跑了,也是在部队里面。部队很大,非常大,在山下,部队全部占领了。房子都很大,部队的房子。

“那时那些混蛋都是秘密。一级秘密。所以都不知道那个部队是什么部队。也没想再打听。

“一共十四个人,我们韩国姑娘。在那个叫索马里(수마라이)[注 026] 的地方,只有我们十四个人。[其中]两个被打死了。唉,哪怕死个小狗都会埋起来呢。哪有什么葬礼仪式。他们对待我们猪狗不如。

“慰安所建成一排排的,然后分成一个一个小房间。像单间房一样,小小的一排排的。[这样]盖的。……[房间]很小,除了一个野战床,什么也没有。给我们发合身的衣服,裤子和裙子。我被叫做菊子,日语就是菊子的意思。就这么叫我。一打铃,我们就在部队食堂里吃安南米饭和酱汤。但也觉得那是美味,因为肚子饿啊。军人来的时候就会带一罐压缩饼干。我吃了很多那个。天气很热,但每天下午一点都会下雨,大概下一个小时。那时就关上门睡觉,睡到两点。那时还凉快。这是个奇怪的国家。那么热,然后一下雨,就不那么热了。慰安所周围种着一些我们可以爬上去的粗壮的树木,猴子在树上生活。生下小猴子,耷拉着乳头,把小猴子抱在怀里,从这树上荡到那树上,来来回回的。

无敌的混蛋

唉,吓人啊,一想起来都起鸡皮疙瘩。

“思念故乡这种想法都没有,那些混蛋来的时候就都忘记了。哪有想那个的时间啊。唉,吓人啊,一想起来都起鸡皮疙瘩。不寒而栗啊。但在我们呆的地方,有最无敌的混蛋们。我们所在的地方是最前线的,有这么个地方。“是个大的联队。大队的来,小队的也来。一中队,二中队,有一些中队。那个部队的军人都来。别提了。我能活下来真是万幸啊。可能我的命最长了。

“从上午九点到晚上九点是小兵来。然后晚上八点来钟的时候,都会回部队。晚上九点或十点的时候,军官来。唉,别提了。

“一说起来真是坏蛋啊。对我们猪狗不如,不把你当人看,别提了。军官喝得烂醉来了,配着长长的刀。拖在地上。然后要是不按他说的做,就会暴跳如雷。那帮混蛋,真的会切下你的头。唉,别提了。唉,他们排成一排。也不脱衣服。就掏出那个(性器官)进来,也不脱鞋。周六和周日早早就来了。白天也来。唉,真是让人害怕的人啊。没按他们的要求做,就会挨打。唉,还拔出刀子比划你。

“军人中有一些韩国军人。会给拿点吃的,像压缩饼干之类的。韩国军人来了不用招待,只是打发时间就走了。

“一周检查一次。那个医院是野战医院。他们看你下身。就是看你下面是不是得病了。我没得过性病之类的,因为全都戴避孕套。日本鬼子对他们自己的身体是多么在意啊。

中毒

日本鬼子为了自己快活,给我打鸦片。

“去了没多久,我挣扎着不想接待男人。“不得不接待男人,可是一直出血,都不能洗澡了。我说救救我吧,然后他们就说会救我的,然后那时起就给我打鸦片,那是鸦片啊。从那以后,打完鸦片我就不知道疼了,就算接客的时候。然后一到周六或周日,我就打五针鸦片。 “没什么兴奋的感觉,只是不知道疼了。一开始一天打一针,后来一针就不够了,就打两针。周六周日打五针。

“每天给我打。是主人给我打的。

“我不知道那是鸦片针。我中毒了以后才知道的。原来一天给一针,后来早上晚上各一针。然后如果不给打了,心里就想打那个针。这就是中毒早期了。

“这里是离不开鸦片针的,因为那些患者。话说回来就是负伤后实在受不了的时候给打的针。所以能离开那个针吗?那个针是离不开的。

“十四岁离开故乡,在船上呆了很久,十五岁开始接待军人,十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一,到了二十二岁的时候被解放了。天啊,那期间一直在打鸦片针啊。

“(叹息着)唉,别提了。日本鬼子为了自己快活,给我打鸦片。[注 027]

金鸡纳

我很想‘死了算了’。

“我在那儿,曾在鬼门关里走了一遭。“金鸡纳……得疟疾的时候吃的。我攒了四十粒这个药,打算寻死。可是,就算我想死也不随我愿啊。

“有个韩国人在那儿当军医。拜托了那个人。一次要个三粒四粒的,一共攒了四十粒,然后一股脑吃进去了。那时我不想就那样活着。后来才知道,当时我七窍流血了。两天后醒过来,听到有人说话。有人哭我可怜,军医们走来走去。姑娘们哭着说‘天啊,你活过来了’。所以我知道自己醒过来了。昏迷两天后醒过来了。唉,说是用管子塞进去给我清洗了。虽然洗出来了,可是药性太毒,所以四肢不能动,也醒不过来,很难恢复意识。想死却没死成,就这样活下来了。现在胃就不好,可能是因为那个原因吧。

“后来时间长了,就想着无论如何还是保住命再说吧,无论怎样也得活下来,这样才能活着出去,即使你们夺走了我的身体,可是夺不走我的心。我下定了决心。无论怎样都要活下去,活下来回到故乡,就靠着这个信念我活下来了。

战俘营

因为没有船,所以出不去,大概呆了一年。

“没法逃跑啊,能逃到哪儿去啊。知道地形才能逃跑啊。所以说要是没解放,我们可能还在那儿生活,连封信都邮寄不了。大东亚战争爆发了。即使不爆发大东亚战争,也没法和故乡通信。就跟被监禁的人差不多。“在慰安所的时候还整天说呢,说等我们回故乡的时候会给我们军票。可是日本鬼子突然就投降了。

“我们都没听说日本鬼子投降了,才发现军人不来了。后来想起来原来是投降了啊。

“十三个人到了那里,死了三个,剩下的十个人没法都进一个防空洞。所以就领着几个人进了防空洞。后来才知道都埋到里面了。他们是担心把我们放出去会有后患,所以要把我们全部杀掉。这些日本鬼子,该死的混蛋们。在这些人中,我活了下来。

“[曾来过慰安所的]韩国军人在解放后给盟军写了信。有来拿军官们换洗衣服的人,是个印度尼西亚人,韩国军人写信拜托他赶快交给盟军。所以才有了联系。盟军很快就打过来了。稍微晚一步,我们也就死了,在防空洞。

“然后盟军就像进剧场一样让我们排成两排出来,然后一一记录下来。日军军人是日军军人,韩国军人是韩国军人,慰安妇妇女是妇女。走这边,韩国人走那边。走这边的被盟军拉走了。然后都出来了,虽然也有人死了。

“所以心里想‘活下来了’。唉,一开始英国人来的时候可害怕了,感觉可怕,还听不懂说什么。韩国军人说让我们快点儿跟着那些人走,说快点儿走。

“解放后,在战俘营里大概呆了一年。新加坡战俘营没有船,无法离开那里,所以在那里呆了大概一年。

“[有一天],广播里说,要找想当护士的人。所以我就去了。我还有别的几个人去了。在那里学了怎么卷绷带,还学了打针的方法。我现在卷绷带卷得也挺好的。

“军医知道我鸦片中毒了,我和他说的。所以就继续给我打鸦片针。

“正在那时盟军联系我们,让我们坐船。告诉我们船几号出发。那时军医给了我鸦片。给了不少注射药。

“那儿[战俘营]有剧团舞台。有个装扮舞台搞音乐的人。是堤川人,叫宋洛天(송낙천),唱过歌曲《水声呜咽》。那个人是作为军属被拉过来的。然后那个人当指挥,想唱歌的人就大展歌喉。……那个人非常喜欢我。他问我从战俘营出去后,回到韩国的时候可不可以和他结婚。我没答应。唉,怎么能跟他那样的人结婚呢。

酒精味

咬紧牙关忍耐。抱着柱子,直到失去意识之前这样忍耐着。

“我们坐上大船离开了。到了釜山,在船上又呆了一个来月(大声地),没能下船。说韩国爆发了疟疾。我们在船上呆了一个月。

“在下船的地方,给我们发了像车票一样的东西。让我们返回故乡。

“我回到家后,发现母亲已经去世了,父亲也去世了,家里成了鬼屋。而且佣人们也都作鸟兽散了。

“好像是我回来以后的事情吧。我家的土地所有权都已经分给佃户们了,就是原来租我家地的人。日本鬼子这么干的。只剩下房子。

“房子也被日本鬼子干部占用了,成了办公室,当成别墅。听说在投降之前把古董都运到日本了。

“我父亲是被活埋的。[父亲]死在驻在所了。

“因为父亲是那样去世的,所以我心里总是挂念着这件事儿,每次去给父亲上坟,回来后就大病一场,几天不能出门,总是会回想起往事。

“想的都是过去吃的苦。我心里总是带着过意不去的想法努力生活,但每次去父亲的墓地回来后都心痛得要命,所以就有了心病。

“不是说对父亲的感情比对母亲的感情深,只是因为父亲去世的时候太悲惨了,所以想父亲的时候多一些。

“回家后我静静地想了想,我下决心,‘我都回到故乡了,不能再依赖[鸦片]了’。然后把带回来的鸦片针都扔掉了,下定决心戒掉鸦片。然后一到该打针的时候,全身就痉挛、瘙痒,浑身颤抖。

“我咬紧牙关忍耐。抱着柱子,直到失去意识之前这样忍耐着。唉,别提了。

“我就算死了也不会忘记那时的事儿。然后,我大概用了四个月戒掉了那个。我自己戒掉的。那酒精味儿[注 028] ,戒鸦片的时候遭了多少罪啊,浑身发冷打寒颤,甚至都不想去医院。

“里长都说了,说我是怎么被拉去的。故乡的人都知道。所以也没有瞧不起我的人。

“因为情况不同啊。我不是就那么被拉去的人,我是为了父亲才被拉去的,去也是为了奉养父母。当时的人都知道,我去日本的时候。

“故乡的人都认识我。也了解我家的情况,因为我家很出名。再说也知道我是怎么去的,所以对待我和其他普通慰安妇不同。

订婚

虽然结婚了,但那个人也没忘了我。

“我回到韩国后结婚的那个人,我心里只有那个人。“我们俩是怎么遇到的呢,是因为他父亲和我父亲是朋友。他父亲曾说过‘我要把你家女儿娶为儿媳’,我父亲也说过‘好啊,我也招女婿’。

“回来后,我为了戒掉鸦片,自己在家大概呆了一年。我住在一个叫岳阳[注 029]的地方,他住在河东邑。然后,他每天骑摩托来。每天骑摩托来,晚上就回去。他有老婆。我也都二十四五岁了……所以[那个人]虽然结婚了,但那个人也没忘了我。所以我一回来,他就和老婆离婚了。 “不管我怎么反对,都拿他没办法,最后他母亲都来了。对我说‘当我家儿媳妇吧。即使要骗,也要骗心甘情愿的人’,然后结的婚。为了不想听别人说三道四,我就熨衣服,一直到凌晨两三点。作为一个家庭主妇,我还是很能干的。可是感觉有些奇怪,有人在说三道四。了解的人都知道怎么回事,但不了解的都说我是被卖去的,但没和我直接说。所以,我一直承受着那种羞辱。

两个儿子

“为什么打我?如果你是我的亲生母亲会这样吗?”

“老大八岁,小的十一个月。[注 030] 那个婴儿,我养大了。是我养大的。是我拉扯大的。我总是教育他待人要有礼貌,要帮助比自己弱小的人。“老伴中风后,家里条件不允许,没法送孩子上大学。我领着老大去了首尔。他考上首尔大学了,可是哪有学费啊。老伴的朋友给钱让我给孩子买校服。然后,河东国会议员给交了学费。唉,就这样把他送进大学,用给的校服钱在西大门永川弄了个小店,卖菊花糕供孩子上学,从大学一年级到三年级。

“我非常气愤……他和房主的侄女谈恋爱,也不上学,给他车费就领着那个丫头出去玩儿。完全被女人迷住了。[一天],我发现他正在给那个丫头写信,说几点见面的事儿。天啊,我辛辛苦苦供他上学……我给了他一巴掌,‘好你个小子,在干什么’。他竟然说‘为什么打我,如果你是我的亲生母亲会这样吗?’

“唉,他说这话让我怎么活啊。然后我就去药店买了很多金鸡纳。拿回家后,我说‘好小子,以后你自己供自己上学吧。我不会再留在这世上了。我不活了’,他说‘你随便’。然后我就把药都吃进肚子里了。然后被送到医院洗胃了。医生说,胃虽然洗了,但已经烧坏了,没什么办法了。还是从耳朵、鼻子、嘴里和下面冒血。这时这小子才喊 ‘哎呀,母亲,妈妈,妈妈’。但是已经晚了。然后我们就回到了河东。老大没去上学,大概有一年。

“我卖菊花糕挣了点儿钱,在我的身体恢复后,开始走私。一开始做得很小,后来渐渐做大了。

“走私来的有衣服啊,化妆品啊,什么都有。在晋州批给批发商。我年轻的时候挺聪明的。做着走私,拜托晋州站的站长,每次用火车拉一箱,都是我的收益。一箱多少钱那么定的。分一点儿给站长,如果运气好的话,里面就有很多值钱的东西。鹿茸之类的也有。

“我挣钱后把那小子(大儿子)送到首尔了。那时让他寄宿完成学业。可那小子不学好。他的脑瓜是天才。可是酒精中毒了。如他所愿了。那么爱喝酒。现在快二十年没他的消息了。

“[老二]不想念书,高中毕业就不念了。但现在日子过得挺好的。

“我这辈子没吃过安稳饭,受了一辈子苦。为了不想听别人说我去过那种地方,就这么努力过日子,家庭也挺和睦的。

“在那儿的时候没吸烟,回到韩国后也不吸烟。

“一想起来去那里受的苦,我就怒火翻腾。老伴中风了,话不能说了,身子也动不了了,你说我心里能舒坦么。后来老伴去世了。那以后心里就没好受过。从那时起我就开始吸烟了。

老头

死了的已经死了,可是怎么能留下可怜的我就死了?

“我本来不想再婚,可是[孩子们]结婚了就不一样了。在河东也都出名了,说这世上怎么会有感情这么好的母子。把人家的孩子领来养大,真是别提了。就是这样的孩子一结婚就不一样了。所以我心里想,不是自己亲生的就是这样啊。唉,我心里想啊,自己生的孩子都能爱理不理的,别人生的孩子还能怎样呢?我都理解。“所以我就下定决心了。都让我再婚,靠着那些孩子过日子有什么用。让我再婚我也没同意,可是看着这些孩子们做的事儿,我就觉得心灰意冷的。

“在河东去[教会]的时候,牧师给我介绍了那个老头。我很孤独,他也很孤独。我遇到这老头也快三十年了。就这样我和这老头在一起了。

“这老头也是受害者。在日本长大的。在这里出生后去了日本。在日本念的初中、高中还有大学。但一毕业就被征招了。

“[老头]没有孩子,但结过婚。

“我遇到这老头后,为了我他受了不少苦啊。

“我真是没[为老头]做过什么。老头生活能力很强。在他年轻的时候,在釜山医院当过医生,说过去的事情都应该埋葬了,那些都是没有必要的事儿了。

“他对我很好。他心疼老伴,不吸烟不喝酒,只有我在吸烟。两个人都没有孩子,所以很孤独。只有两个人,只有他。即使半夜我一喊‘啊,呀’,他就马上起来了。然后我病的时候就想‘唉,我怎么能扔下他一个人先走呢’,就会忍不住哭。

“我不会祈祷。但每天都祈祷,到时候让我们两个一起走吧,让身体快点儿好起来吧。死去的人就什么也不知道了,可是怎么能留下一个可怜的人自己去死啊?他这么想,我也这么想。

心病

我死不瞑目啊。

“我去北京[注 031] 和日本鬼子长官打起来了。那家伙说要见我,定了晚上八点钟见面,在他住的酒店里。所以我就去了。我和权牧师[注 032] 在一起。这样的话,我怎么能说出口啊。那晚我说了很多话,说完我心里就舒坦了,把事情都说明白了。为什么你们政府一张嘴就胡说八道,在这里刚说完‘好的,会这么做的’,一回头就说些无关紧要的话。“不仅仅是日本政府坏。我们政府快点儿加把力赶紧了结了这件事儿,但韩国的这帮家伙都为了争权夺利吵来吵去,根本就不管我们的问题。真是让人恨得咬牙切齿啊。他们认为给三千万韩币就完事儿了,该死的家伙们。对于他们来说都不够烟钱的……唉,真希望我死之前能了结这件事儿啊。这样我死了才能瞑目啊。在我死之前赶紧道歉,哪怕赔个一日元也行啊,除了这个没别的期盼了。我死后终将化成一抔黄土,这样我死不瞑目啊。

“因为心病,前天晚上去了医院。一犯病就会感觉房子在下陷,感觉没法活了。就是心里不安,心跳得厉害。

“我这辈子受了这么多苦,所以身上都是病,真是遭罪啊。

“我身上不止一种病。心脏不好,还有糖尿病,骨质也酥松了,全身都疼啊。拍片儿看骨头都酥松了。

“[去年]打了营养针,可能是医院弄错了。护士打错针了,用了不好的针。那时鼻子和嘴里都往外冒血。那时我什么都不知道了,都忘了。医生说不行了,让做好心理准备。

“[老头]拉着我到了大医院,推到急救室……太平间都准备好了。这时我醒过来了。是老头救了我。我病得那么厉害的时候还不如死了,那就不用这么受苦了。

“[重新]活过来就没有什么别的心思了。活在这世上太空虚了,一路都是荆棘啊。就这样活过来了,我[重新]活过来该做什么呢。我活下来,静静一想感觉像做梦一样。即使是梦,也是噩梦。”

- [注 023]

- 日语叫千人針。有点像腹带,战争时作为在敌人的枪林弹雨中保护自己的手段,常用‘武运长久’(武运长久:日军永远幸运)一词。

- [注 024]

- 郑瑞云(정서운)在1995年的访谈中说是18岁的时候被带走的。日军占领印度尼西亚是1941年12月,那么1995年口述的内容具有可信度,因此在年代记表中把被拉走的时间标记为18岁(1941年)。

- [注 025]

- Semarang. 印度尼西亚的岛屿中位于最中央的爪哇岛内的城市。

- [注 026]

- 对于慰安所所在的地名,郑瑞云(정서운)混用了索马里(수마라이)和三宝垄。

- [注 027]

- 郑瑞云(정서운)的右侧手臂上有稍微肿起来的部分(打鸦片的痕迹),淤血的地方像石头一样硬。

- [注 028]

- 郑瑞云(정서운)将医院消毒水味称为酒精味儿。

- [注 029]

- 庆尚南道河东郡岳阳面。

- [注 030]

- 郑瑞云(정서운)结婚时,丈夫有两个孩子。

- [注 031]

- 郑瑞云(정서운)于1995年在北京召开的世界妇女大会上作为日军“慰安妇”幸存者韩国代表出席。

- [注 032]

- 当时任韩国挺身队问题对策协议会国际合作委员会委员长的权姬顺(권희순)牧师。

[注 023]

日语叫千人針。有点像腹带,战争时作为在敌人的枪林弹雨中保护自己的手段,常用‘武运长久’(武运长久:日军永远幸运)一词。

닫기

[注 024]

郑瑞云(정서운)在1995年的访谈中说是18岁的时候被带走的。日军占领印度尼西亚是1941年12月,那么1995年口述的内容具有可信度,因此在年代记表中把被拉走的时间标记为18岁(1941年)。

닫기

[注 025]

Semarang. 印度尼西亚的岛屿中位于最中央的爪哇岛内的城市。

닫기

[注 026]

对于慰安所所在的地名,郑瑞云(정서운)混用了索马里(수마라이)和三宝垄。

닫기

[注 027]

郑瑞云(정서운)的右侧手臂上有稍微肿起来的部分(打鸦片的痕迹),淤血的地方像石头一样硬。

닫기

[注 028]

郑瑞云(정서운)将医院消毒水味称为酒精味儿。

닫기

[注 029]

庆尚南道河东郡岳阳面。

닫기

[注 030]

郑瑞云(정서운)结婚时,丈夫有两个孩子。

닫기

[注 031]

郑瑞云(정서운)于1995年在北京召开的世界妇女大会上作为日军“慰安妇”幸存者韩国代表出席。

닫기

[注 032]

当时任韩国挺身队问题对策协议会国际合作委员会委员长的权姬顺(권희순)牧师。

닫기